2025/04/29

大人のADHDとは?「頭の中がうるさい」の軽減方法と仕事のポイント

本ページはプロモーションが含まれています

近年、大人になってからADHDと診断される例が増えています。子ども時代とは異なり、他の人と協力すべき場面が増えたりマルチタスクを求められたりするなど、対応に苦慮する人も多いでしょう。そこで今回は、大人のADHD当事者が直面しやすい仕事での困り事を中心に、軽減のヒントをお届けします。

もくじ

大人のADHDとは

大人のADHDとは、ADHD当事者が成人であり、ADHDの特性によって生活や仕事に支障が出ていることを表す言葉です。特に近年では、大人になってからADHDの診断を受ける人が増えており、これを指して“大人のADHD”と呼ぶ例も多くなっています。

ADHDは、かつては「子どもの発達障害」といわれていました。しかし、子ども時代にADHDの傾向があった人の多くに、大人になってからもその特性が見られることがわかっています。

- ADHDの特性は、大人になっても見られることが知られてきた

- テレビやインターネット、書籍などで、ADHDに関する情報に触れやすくなった

- 得られる情報が増え、「自分もADHDなのでは?」と感じたり、周囲から指摘されたりして、受診・検査する人が増えた

このような要因から、これまで気づかれなかった“ADHD傾向のある大人”が可視化されてきたと考えられます。

大人のADHDでは、子ども時代以上に、社会における活動や人間関係でのトラブルが目立ちやすくなります。大人のADHD“あるある”として言われるのは、例えば次のようなことです。

【大人のADHD あるある】

- 同じミスを繰り返す

- ケアレスミスが直らない

- マルチタスクがあると、何を優先すべきか混乱する

- 指示されたことを忘れてしまう

- 思ったことをそのまま言って、相手を怒らせてしまう

仕事に関しては、特に高い注意力を要する細かい作業や、多忙で臨機応変な対応が求められる業務で、困り事が発生しやすいようです。

ADHDとは?正式名称・特徴・種類と、適応障害・うつ病などとの関係

ところで、そもそもADHDとはどのように定義されている障害なのでしょうか。国立精神・神経医療研究センター病院(以下、NCNP病院)の公式ページなどを参考に、ADHDの特徴や種類、二次障害などを確認していきましょう。

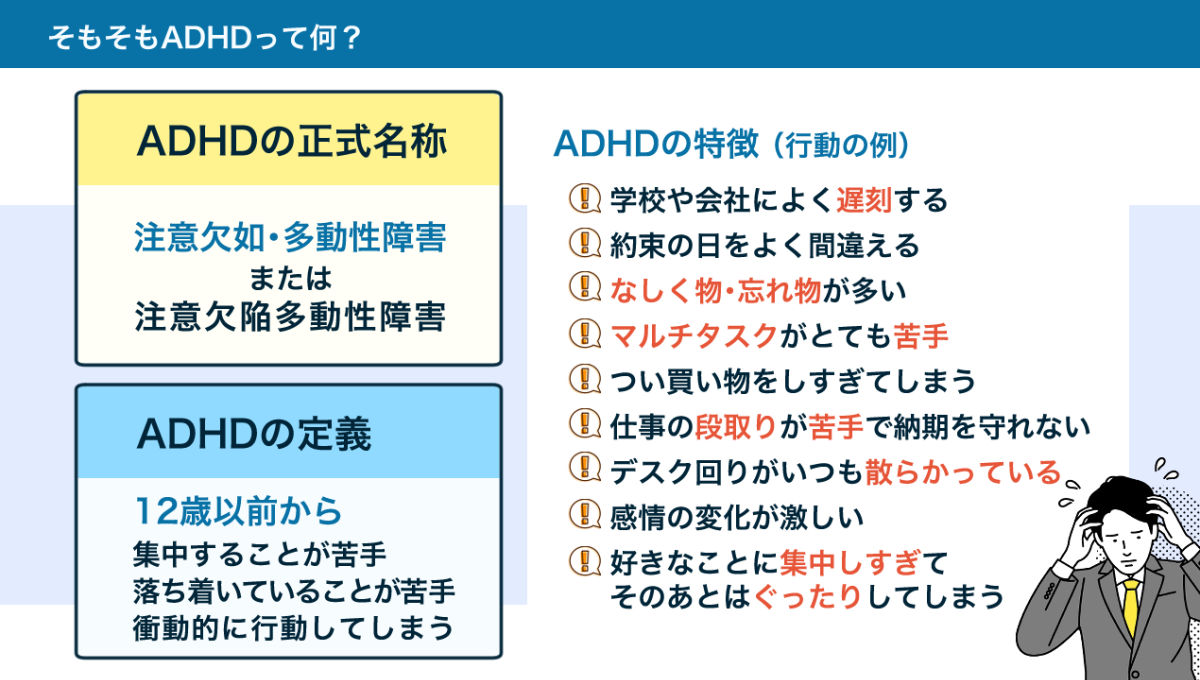

ADHDの正式名称と定義

ADHDの正式名称は、「注意欠如・多動症」です。少し前の言い方では「注意欠陥多動性障害」とも呼ばれてきました。発達障害(神経発達症)のうちの1つです。ADHDの原因は、生まれつきの脳の特性にあると言われています。

NCNP病院の公式ページにおけるADHDの定義は、次のようなものです。

【ADHDの定義】

| 「発達水準からみて不相応に注意を持続させることが困難であったり、順序立てて行動することが苦手であったり、落ち着きがない、待てない、行動の抑制が困難であるなどといった特徴が持続的に認められ、そのために日常生活に困難が起こっている状態」

「12歳以前からこれらの行動特徴があり、学校、家庭、職場などの複数の場面で困難がみられる」 |

つまり、小学校時代から、

- 集中することが苦手

- 落ち着いて座っていることが苦手

- 衝動的に行動してしまう

などの特徴が続いており、それによって困り事が発生しているという内容です。

具体的な困り事は人それぞれですが、よく言われるものに以下のような行動があります。

【ADHDの特徴(行動の例)】

- 学校や会社の開始時刻、待ち合わせなどによく遅刻する

- 出勤日や約束の日をよく間違える

- よく物をなくす、置き忘れる

- 感情の変化が激しい

- 一度に多くのタスクが発生すると、パニックになりやすい

- つい買い物をしすぎて、お金が足りなくなってしまう

- 好きなことに集中しすぎて、その後ぐったりして動けなくなることがある

- 仕事の段取りがうまくできず、納期を守れない

- 部屋や仕事デスクの周りが、いつも散らかっている

これらの特徴から、ADHDの人は「忘れっぽい」「先延ばしグセがある」「仕事が続かない」などの悩みを抱えやすくなります。

なお、障害における具体的な特徴は、「特性」や「障害特性」と呼ばれます。ADHDには多くの特性が指摘されていますが、実際にどのような特性が現れるかは、人によって異なります。

ADHDの種類

ADHDの種類は、3つあります。不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型、混合型です。それぞれの特徴は、下の表の通りです。

【ADHDの種類】

| 種類 | 特徴と行動例 |

| 不注意優勢型 | 集中する・落ち着いて考えることが苦手なタイプ

l 細部に注意を払うことが苦手 l 忘れ物やなくし物が多い l 指示を忘れてしまい、やるべきことを終わらせられないことが多い |

| 多動性・衝動性優勢型 | 集中したり落ち着いて過ごしたりすることが苦手であることが、行動にまで現れているタイプ

l 落ち着いて座っていることが苦手 l しゃべりすぎてしまう l 相手の話を遮って意見を言うことが多い l 待てずに割り込んでしまうことが多い |

| 混合型 | 不注意と多動性・衝動性が混在しているタイプ |

不注意優勢型の場合、本人の頭の中は忙しくても、周囲からは落ち着いているように見えることがあります。

多動性・衝動性優勢型の場合、強く特性が現れた典型的な例として「授業中に教室を飛び出してしまう」などがあります。

ADHDと適応障害、うつ病などとの関係

ADHD当事者には、他の精神疾患を併発している人が少なくありません。そうした精神疾患の例に、うつ病や双極性障害、不安症などがあります。

ADHDと併発する精神疾患については、特に「二次障害」という言葉が知られています。これは、ADHDの特性が原因となって生活や仕事でのつまずきを多く体験し、不安や抑うつ状態、睡眠障害などが生じるものです。

- 周囲の人とうまくコミュニケーションを取れない

- 他の人が気にしないような刺激が、自分にはとてもつらい

- ミスが重なり、叱られることが多い

こうした状況が頻繁に発生すれば、誰でも過剰なストレスを抱えて落ち込んでしまうでしょう。ADHD当事者の場合、その障害特性からコミュニケーションや「段取りよく期限までに仕事をする」ことがうまく進まず、叱責されることが多くなります。その結果、適応障害やうつ病、双極性障害を発症することがあるのです。

二次障害は、ADHDに限りません。発達障害の一種であるASD(自閉スペクトラム症)や学習障害、吃音、トゥレット症候群でも、「他の人と違う」などの理由から困難な状況を多く経験し、精神疾患の発症につながることがあります。

ADHDの診断と治療法

ADHD当事者は、定型発達の人たちよりも多くのエネルギーを使いながら、日常生活を送っています。他の人が気にしない刺激でも、ADHDの人にとっては「大きな刺激」であり、注意力が簡単に削がれたり、「痛い」「気持ち悪い」「苦しい」といったネガティブな感覚を引き起こしたりするからです。

ADHD当事者が直面しやすい、このような状態を軽減する方法はあるのでしょうか。

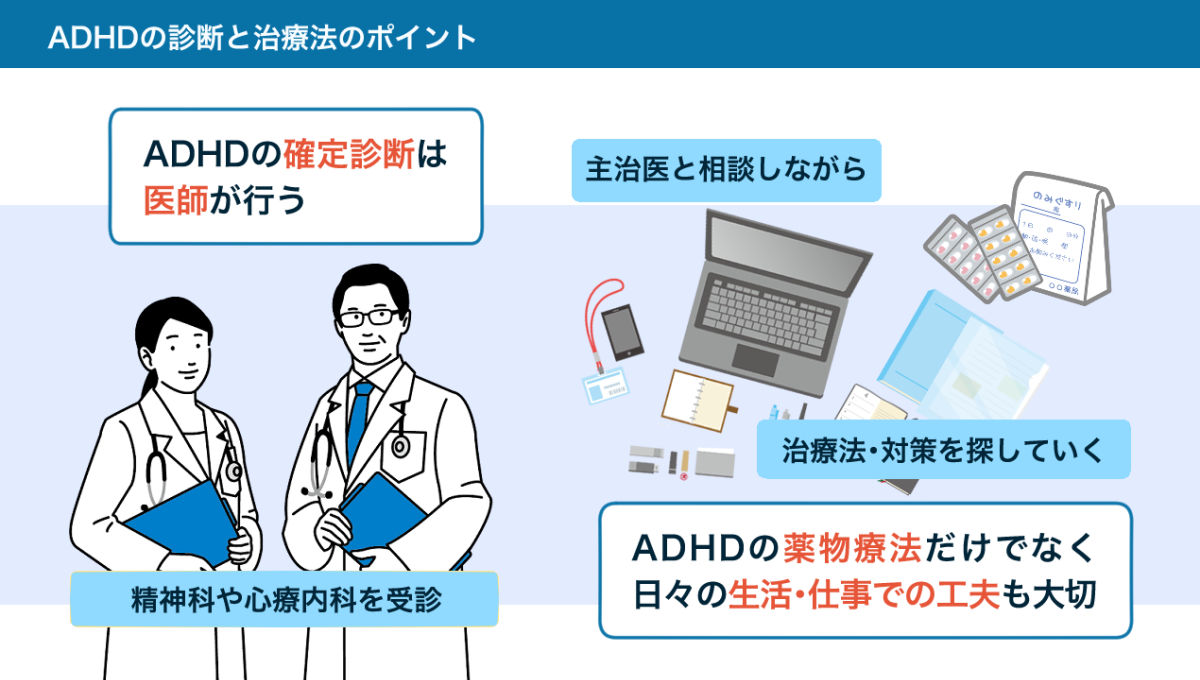

ADHDの確定診断は医師が行う

はじめに気をつけなければならないのは、「ADHDである」という確定診断は、医師が行うということです。

ADHDに関する情報がインターネットや書店にあふれ、「どの特徴に当てはまればADHDの可能性があるのか」というセルフチェックを行いやすくなりました。ただ、セルフチェックによって「私はADHDだったんだ」と感じても、実はそれは他の精神疾患(双極性障害の躁状態や、複雑性トラウマ)の症状、その他の要因で引き起こされたものかもしれません。

大人のADHDの診断には、12歳以前の状態がどうだったかを本人以外の人や記録から探らなければなりません。そのため、ADHDの治療を始めるには、医師によるADHDの確定診断や、確定診断に至らなくてもADHDの特性があることの確認をしてもらう必要があるのです。

アメリカ精神医学会による精神疾患の診断基準・分類である「DSM-5」では、診断基準のチェック項目が合計18個あります。これらを構成するのは、不注意に関する項目9個と、多動性・衝動性に関する項目9個。小学校時代の通知表や保護者の証言などをもとに確認が進められます。

「大人のADHDかもしれない」と感じ、診断を受けたい場合は、精神科や心療内科を受診してみましょう。

ADHDの治療法と薬

現在、ADHDには服薬による効果的な治療法があります。ADHD当事者で何らかの服薬をしている人は珍しくありません。「薬を飲んでいないと、頭の中がごちゃごちゃして仕事ができない」と言う人もいるほどです。

ADHDや二次障害の症状を和らげるために使われる薬は、いろいろあります。薬によって強さや効果の続く時間が異なるため、本人の生活や希望、体質を考慮しながら選びます。「他の人には効果がある薬でも、自分には合わなかった」という例はよく見られますので、医師と相談しながら、試行錯誤で決めることになるでしょう。

ただ、ADHDは脳の特性によって生じるものであり、脳の特性自体を変える治療法はまだありません。根治できる治療法はないということです。

そのため、薬物療法のみを行うのではなく、生活の質の改善につながる具体的な工夫を日々実践していくことが重要になります。

例えば、「忘れ物が多い」という困り事に対しては、持ち物リストを作って外出準備の際に毎回活用する方法もあれば、必要なものを1つのバッグにまとめて入れておき、そのバッグを必ず持ち歩くという方法もあります。

仕事での困り事に関する工夫については、あとで詳しく見ていきましょう。

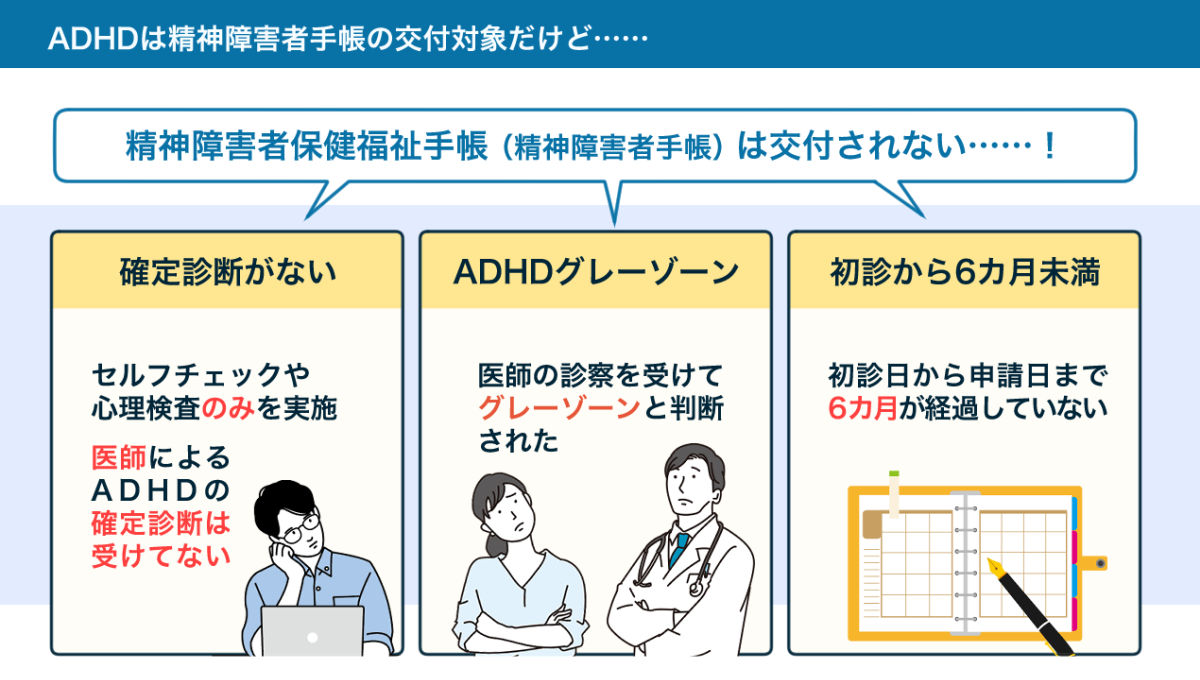

ADHDで障害者手帳は交付される?もらえないケースは?

発達障害の1つであるADHDは、精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)の交付対象です。そのため、ADHDで日常生活や仕事に支障が出ていれば、それを理由として精神障害者手帳を受け取れます。

一方で、「ADHDなのに障害者手帳がもらえない」といった声も聞かれます。

対象疾患であるにもかかわらず精神障害者手帳の交付を受けられないケースとして考えられるのは、次のような場合です。

【ADHDでも精神障害者手帳がもらえないケース(例)】

- 医師からADHDの確定診断を受けていない

- 医師から「ADHDの傾向がある」と言われたが、グレーゾーンであり確定診断ではない

- 初診から6カ月以上経っていない

精神障害者手帳の交付を受けるには、少なくとも「精神疾患が原因で6か月以上にわたって日常生活や社会生活に支障を来している」という条件を満たさなければなりません。

なお、精神障害者手帳には3級から1級までの3つの等級があり、どれに該当するかは障害の状況によって変わります。数字が小さくなるほど障害が大きく、受けられる障害福祉サービスの幅も変わります。

交付されている人が多い2級と3級については、以下の関連コラムで詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

(関連コラム)精神障害者保健福祉手帳の2級と3級の違い

ADHDの「頭の中がうるさい」を軽減するには?

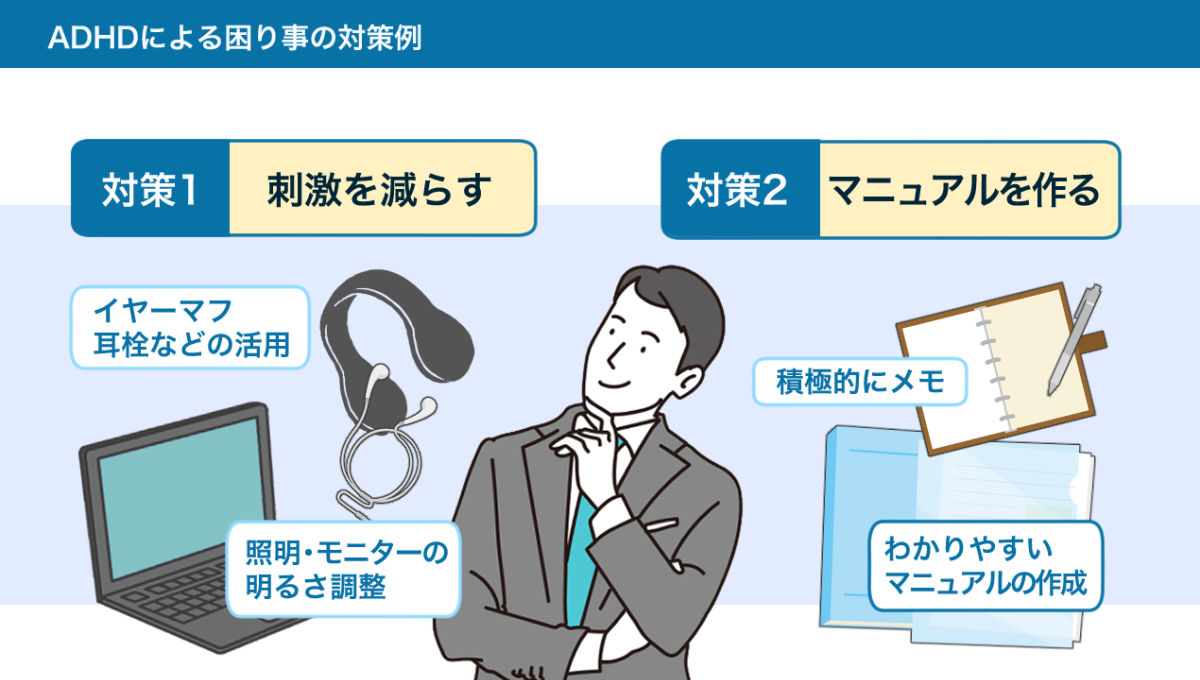

ADHD当事者の大きな悩みである「頭の中がうるさい」「ごちゃごちゃして考えがまとまらない」を軽減するには、いくつかの方法が考えられます。実際に行われている多くの工夫から、仕事における対策をご紹介しましょう。

【対策1】受ける刺激を減らす

ADHD当事者には、音や光、肌触りなどの感覚が非常に敏感なケースが多く見られます。他の人には気にならない程度の刺激でも、我慢できないほど強く感じられてしまうのです。この特性を「感覚過敏」と呼びます。

感覚過敏のうち、よく見られる聴覚過敏と視覚過敏については、当事者のために開発されたツールや具体的な対処法が多く共有されています。

例えば、音に敏感な聴覚過敏では、「イヤーマフ」という遮音効果のある耳当て(ヘッドホンのような形)が代表例です。近年は「ノイズキャンセリング」という機能を搭載したイヤホンも多く、これを使うと外部の雑音を和らげられます。

さらに、イヤホン型の耳栓として「Loop」という商品も開発されました。電池や充電の必要がなく、手軽に装着できることが特徴。発達障害の当事者でも装着した感触が強すぎないことなどを理由に、人気となっています。

視覚過敏については、光に対する対策と、動きに対する対策があります。

光刺激への対策では、部屋やデスク周りの照明の明るさ、モニターの明るさを調整したり、専用のメガネ(カラーレンズのメガネ)を装着したりする方法があります。発達障害の当事者が運営する「感覚過敏研究所」では、度なしカラーレンズの光刺激軽減メガネ「イノチグラス」を販売中です。

他の人の動きが気になる場合は、作業デスクの周りにパーティション(パーテーション)を設置し、動きが視界に入らないようにするなどの対策が可能です。壁に面した静かな場所に座席を設置することも有効でしょう。

なお、聴覚過敏と視覚過敏の両方に対応したオフィスづくりの実例として、例えばデンマークのIT企業「Glad Teknik」の取り組みがあります。同社は発達障害のある当事者が経営しています。オフィスづくりでは、視覚過敏や聴覚過敏のある従業員にヒアリングを行い、照明の配置や数、音の伝わり方の調整、防音設備などを工夫しました。以下の関連コラムで詳しくご紹介しています。

(関連コラム)北欧の障害者雇用の「対話」、重要なのは「決めつけないこと」

【対策2】わかりやすいマニュアルを作る

イヤーマフや耳栓、パーティション設置など、刺激を制限する対策のほかに、考えをまとめやすくする工夫も可能です。それが、わかりやすいマニュアルの作成です。

ADHD当事者は、一度に多くのことを任されると、情報を受け取りすぎて混乱しやすくなります。この混乱を軽減するために、優先順位の決め方、作業の進め方をマニュアルとしてまとめておくのです。

優先順位の決め方では、「優先的に進める仕事」や「合間に進める仕事」を大まかに分類しておくとよいでしょう。例えば、下の表のようなイメージです。優先順位が高い仕事はなるべく早く進め、低い仕事は他の仕事の合間に進めます。

【優先順位の決め方(例)】

| 優先順位 | 仕事のタイプ | 具体的な仕事の例 |

| 最優先 | 期限が近く、重要な仕事 | 来客対応

顧客からのクレーム対応 顧客からの相談対応 見積や請求書の作成 |

| 高い | 期限が近く、重要度は高くない仕事

期限まで時間があり、重要な仕事 |

会議の準備

販促に向けた資料作成 在庫などの確認 |

| 高くない | 期限まで時間があり、重要度も高くない仕事

ルーティーン作業 |

備品の確認

自社サイトの点検 デスク回りの掃除 |

| 低い | 期限がない仕事 | 新しい商品や事業のアイデア出し

業務に必須ではない資格の勉強 |

これに加えて、上司やリーダーが業務指示を出す際に「何をどの順番で進めるか」を具体的に指示したり、ADHD当事者が自分から「どれを先に進めますか」と確認したりするとよいでしょう。

業務手順のマニュアル作成では、実際に進める手順に従って、図や写真を使いながらやり方を説明する形式がわかりやすいでしょう。人によっては、マニュアルだけでなくお手本があると、業務イメージをつかみやすくなります。

マニュアルに使うフォントは、使用者の意見を採り入れながら、読みやすいフォントを選んでください。行間も少し広めにとると、行の読み飛ばしを軽減できます。

(関連コラム)ご存知ですか? 発達障害でも見やすい「UDフォント」の特徴と活用例

大人のADHDに向いている仕事は?

ADHD当事者の「仕事が続かない」という悩みは、度重なるミスや納期破り、上司・取引先に対する失言といった失敗体験から発生していることがあります。では、こうしたミスや人間関係への悪影響を回避できる「ADHDに向いている仕事」はあるのでしょうか。

残念ながら、「ADHDにはこの仕事が向いている」と一律に言うことはできません。マルチタスクや臨機応変な仕事が苦手だからといってルーティン作業ばかりの仕事をしても、“やりがい”を感じられず落ち込む人がいますし、自由さを求めてフリーランスになったものの納期を守れず、トラブルになってしまう人もいるからです。

仕事選びで大切なのは、自身の特性を把握し、対策ができる職場環境で働くことです。

- 自分が疲れやすいのは、どのようなときか

- 自分が困っていることは何か

- どうすれば、仕事を進めやすくなるか

- どうすれば、人間関係を築きやすくなるか

主治医や周囲の人のサポートも受けながら、こうした点を分析し、職場の上司やメンバーの理解と協力を求めていきましょう。相談できる相手が職場にいない場合は、「発達障害者支援センター」などの公的な窓口に相談することもできます。

現在仕事を探しているなら、就労移行支援事業所に相談するのもよいでしょう。就労移行支援事業所の検索には、「メステッサ」が便利です。一般社団法人 社会福祉支援研究機構のメンバーである就労移行支援事業所を全国から探せます。

発達障害者の働き方をサポートする企業の取り組み事例については、以下の関連コラムもぜひお役立てください。

(関連コラム)

【合理的配慮好事例・第21回】精神障害者は障害者雇用のどんな職域で働いている?厚労省の調査やJEED好事例集をチェック

【合理的配慮好事例・第9回】精神障害者・発達障害者のためにできる勤務体制への配慮は?【障害者雇用】

【合理的配慮好事例・第7回】障害者雇用における発達障害者のスキルアップ支援

【合理的配慮好事例・第4回】精神障害者雇用でもキャリアアップ!テレワーク・単純作業から管理職に昇進しモチベーション向上も

【参考】

注意欠如・多動症(ADHD)|MSDマニュアル 家庭版

注意欠如多動症(ADD, ADHD)|MSDマニュアル プロフェッショナル版

ADHD(注意欠如・多動症)|NCNP病院