2021/01/28

ハローワークには障害者相談窓口あり!使い方と求人票の見方

本ページはプロモーションが含まれています

ハローワークの正式名称は「公共職業安定所」。誰でも無料で求人の紹介や職業訓練等の案内を受けられます。他の就職・転職エージェントよりも求人数が多く障害者専用の窓口があるなど、使い方が分かればとても便利です。

今回は、求職活動の基本となるハローワークの利用方法や求人票の見方についてお伝えします。

ハローワークを利用するメリット

ハローワークを利用する最大のメリットは求人数の多さ。ハローワークでは無料で求人を掲載できるため、利用する企業が多いのです。

求人票にも、障害者雇用に関する項目が設けられているため、事業所でどのような配慮がされているのか分かりやすいのも大きな利点です。

また、ハローワークでは専門の職員によるうつ病を含めた障害者の就職支援があります。世間には「身体障害者が中心で精神障害者の就労支援には積極的ではない」という転職エージェント等もあります。しかし、ハローワークなどの公的機関では精神障害者の再就職にも力を入れています。

他の転職エージェント等では見つかりにくい障害者雇用枠の求人も、ハローワークなら希望や条件に合ったものを見つけやすくなるでしょう。

(関連記事)

うつ病の方が仕事を探す方法

ハローワークの利用方法

ハローワークの利用は総合窓口から始まります。

まずは最寄りのハローワークへ行き、総合窓口でハローワークを利用したいことを伝えましょう。その際、障害があることや自分の今の状況、どのような条件の仕事を探しているのかなどを相談しましょう。

障害者雇用枠での就職を目指す場合は、障害者窓口の案内があります。

また、窓口ではハローワークの利用方法の説明も受けられます。基本的には以下のような流れです。

<ハローワーク利用の基本的な流れ>

- 総合窓口で利用の方法について相談

- 求職申込書に希望職種・収入・勤務時間などを記入する

- 窓口で求職申込みの本登録をする

- 「ハローワークカード」を受け取る

- 面接練習に参加したり、応募書類を添削してもらったりする(無料)

- 必要に応じて、セミナーや職業訓練を受ける

- 求人を探す(窓口相談・検索・掲示されている求人票などを利用)

- 求人票を印刷し、ハローワークカードと一緒に窓口に持って行く

- 障害者雇用などの条件面で交渉が必要な場合は、求人条件の調整が可能か窓口に問い合わせる

- 面接日程が決まる、紹介状を受け取る

- 応募先の企業で採用面接や試験を受ける

- 必要に応じてトライアル雇用に進む

- 本採用の可否が決まる

ハローワークの障害者窓口

ハローワークには、障害者雇用を中心に扱う障害者窓口が設置されています。障害のある求職者が職業面談や求人の紹介を受けられる窓口です。

総合窓口で障害者窓口を案内されたら、障害者窓口で今の状況を伝え、希望する仕事などを相談するとよいでしょう。

障害者窓口を利用できるのは、主に以下の求職者です。

- 身体障害者

- 知的障害者

- 精神障害者

- 発達障害者

- 高次脳機能障害者

- 難病患者

相談の際には、障害者手帳または主治医の診断書や意見書(ハローワークの書式)を持って行く必要があることも多いので、手元にある場合は必ず持参しましょう。

また、障害者窓口では手話での相談に対応したり「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置したりしています。

精神障害者雇用トータルサポーターとは、精神保健福祉士や臨床心理士の資格を持つハローワークの専門スタッフ。精神障害に対する理解があるため、障害特性に応じた求人の紹介、無料の職業訓練の案内、精神障害者が就労で抱えやすい悩みや受けられる支援などの情報提供・アドバイスなどを行っています。もし生活面も含んだ支援が必要な場合は、障害者職業・生活支援センターなどの紹介もしてもらえます。

ハローワークの障害者窓口は就労に関する相談だけでなく生活面の相談ができますので、求職活動の際はぜひ利用を検討してみてください。

【参考】

精神障害者雇用トータルサポーターにご相談ください|ハローワーク町田

障害のある求職者のみなさまへ|厚生労働省

ハローワークの求人票の見方

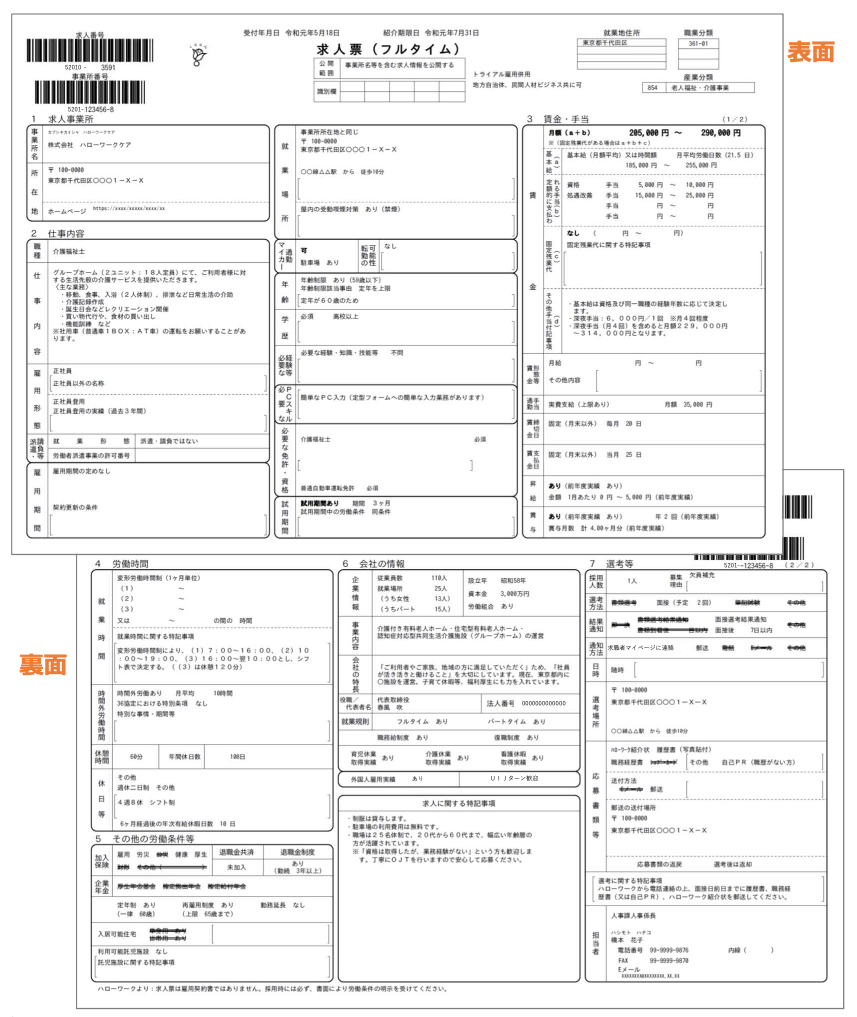

2020年からハローワークの求人票が新しい様式になり、掲載される情報が増えています。さまざまな項目があるので、どこから見たらよいか分からないという方もいるかもしれません。

そこで、一緒に新しい求人票の見方を確認していきましょう。

出典:厚生労働省「事業主の方へ 求人申込書の書き方」

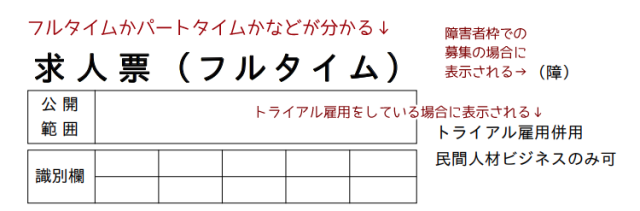

求人区分と仕事内容

求人票でまず見るのは、求人票の上部中央です。

ここでは、

- 求人の区分(フルタイムかパートタイムか)

- 障害者雇用枠で募集しているかどうか

- トライアル雇用をしているかどうか

が分かります。

次に、仕事内容の欄を見ましょう。仕事内容では、

- 職種

- 仕事の内容

- 就業形態(派遣や請負かどうか)

- 雇用形態(正社員か正社員以外か)

- 雇用期間(期間の定めがあるのか、ないのか)

- 就業場所(通勤可能な範囲かどうか)

- 転勤の可能性があるかどうか

- 年齢制限があるかどうか

- 学歴・経験・技能・免許等で必須とされる項目があるかどうか

をチェックできます。

特に、正社員として働きたいのか正社員でなくても構わないのか、応募に必須の資格や経験が自分にあるのかといった判断に必要なポイントが記載されています。自分に合った仕事を探すためにも、じっくり確認してください。

賃金・手当・労働時間

賃金・手当の欄では、

- 月給制・時給制・それ以外のどの賃金形態なのか

- 基本給はいくらか

- 資格手当などの特別な手当があるかどうか(ない場合は空欄)

- 通勤手当の支給の有無と上限額

- 昇給や賞与の有無や実績

などを確認できます。

もし給料に固定残業代が含まれている場合は、通常の労働時間に加えて毎月一定量の残業時間が発生しますので注意してください。

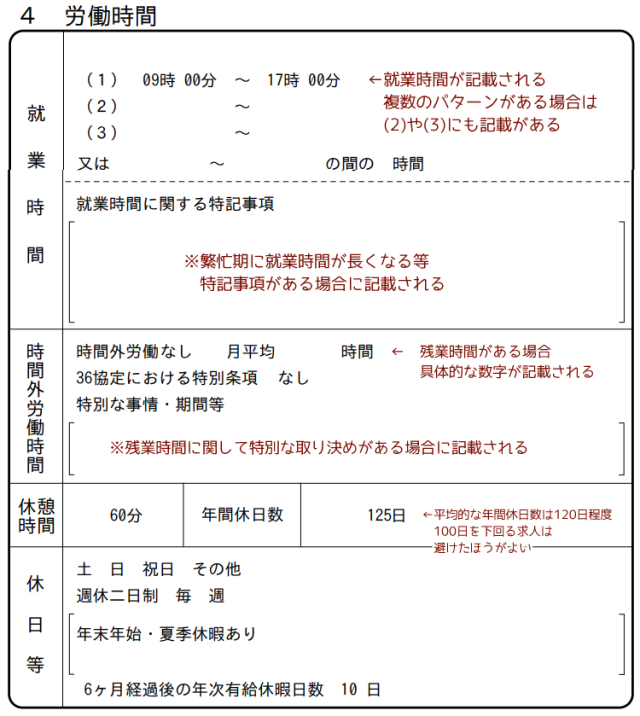

労働時間の欄では、

- 就業時間

- 時間外労働時間

- 休日

を中心にチェックしましょう。

自分が働ける就業時間か、時間外労働や休日がどのくらいあるのかは、体調管理にも影響してきます。無理な時間や休日数でないかどうかを必ず確認してください。

ちなみに、週休2日制の場合の年間休日数は105日、平均的な年間休日数は120日程度。時間外労働が極端に長かったり年間休日数が100日以下だったりすると、十分に休養をとれない恐れがあります。

特に年間休日数が80日を下回るようだと、平均で週に1日ちょっとの休みしかありません。年間休日数が少なくなると障害の状態が悪化しやすくなりますので、なるべく120日程度の年間休日がある求人から探すのがおすすめです。

就業時間では、フレックスタイム制や変形労働時間制などがあるかどうかも確認できます。フレックスタイム制のような働く時間に柔軟性のある職場なら、通院や服薬をしやすくなるでしょう。

求人に関する特記事項

求人に関する特記事項で最も重要なのは、障害者雇用に関する情報です。

- 実際にその事業所で行われている合理的配慮の例

- 障害者雇用担当者からのメッセージ

- 実際に障害をもちながら働く従業員からのメッセージ

などが書かれていると、どのように働くのかイメージしやすいでしょう。

もし障害者雇用について何も書かれていない場合は、適切な配慮を受けるのに苦労する可能性があります。

【参考】

応募したくなる求人へ! ~わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう!~|ハローワーク インターネットサービス

求人申込書の書き方|厚生労働省