2025/04/01

発達障害の相談先「発達障害者支援センター」とは?対象者と相談できること

本ページはプロモーションが含まれています

「仕事が続かない」「忘れ物や遅刻がなくならない」

近年、こうした悩みを抱える大人の発達障害者の声が聞かれます。大人の発達障害による困り事の相談先の代表例は「発達障害者支援センター」。全国の都道府県・政令市に設置されており、当事者やその家族、関係者などが相談できます。

もくじ

発達障害とは?後天性のものはある?種類と特性の例

近年、発達障害に関する情報に広く触れられるようになりました。

- こだわりが強い

- おしゃべりが止まらない

- 耳からの情報を理解することが苦手

- 人との距離感が近いために相手に嫌がられてしまう

- 失敗や間違いがとても怖く、挑戦を求められても困ってしまう

「これまで自分が何となく困っていたことが、実は発達障害の特性によるものだった」とわかる“大人の発達障害”も話題となっています。

大人になってから発達障害と診断されたことで、「発達障害には後天的なものもあるのだろうか?」と考える方もいるようです。しかし、発達障害とは、そもそも先天的な脳の特性によるもの。大人になってから突然脳の機能が変化したということではありません。

大人になってから気づいたり診断されたりする例で考えられる要因には、環境の変化があります。子どもの頃はあまり周囲(定型発達の子どもたち)との違いが目立たず、困難を感じない状況で育ってきた方が、大学生や社会人になって環境が大きく変化し、他の人との違いを強く感じるようになった、というケースがこれにあたります。

発達障害には複数の種類があります。自閉症スペクトラム、注意欠如・多動性障害、学習障害などです。トゥレット症候群や吃音、場面かん黙も、発達障害に含まれます。

【発達障害の種類(代表的なもの)】

| 種類 | 特性の例 |

| 自閉症スペクトラム(ASD) (自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎性発達障害) |

|

| 注意欠如・多動性障害(ADHD) (注意欠陥多動性障害) |

|

| 学習障害(LD) |

|

発達障害による特性や困り事は人によって異なります。そのため、ご自身や家族、友人などが発達障害であるか否か知るには、医療機関や支援機関での検査・診断が必要となります。

ただ、こうした困り事に心当たりがあるなら、発達障害のある方や周囲の方が行っている工夫が役立つかもしれません。

「発達障害はつらい……」悩み・困り事の例と工夫の方向性

大人の発達障害に悩んでいる方は、職場などの組織やコミュニティでの時間・物事のルールと責任、臨機応変な対応力、複雑な人間関係の中で、困り事が大きくなっているのではないでしょうか。

発達障害のある方の悩みとしてよく聞かれるのが、次のようなものです。

【発達障害者の悩み(例)】

|

悩みの例 |

|

| 組織・職場での悩み |

|

| 生活での悩み |

|

| 人間関係の悩み |

|

こうした悩みは脳の特性からくるものですが、それを周囲に理解してもらえず「わがまま」「自己中心的な性格」の一言で片付けられてしまう場合もあるでしょう。「発達障害でつらい」と悩んでいる方の中には、そのつらさから二次障害としてうつ病などによる精神障害が出ることも珍しくありません。

大切なのは、発達障害による困り事を「その人の性格のせい」として切り捨てるのではなく、「得意なことを活かし、苦手なことへの対応方法を工夫すること」です。

例えば、関心が次から次へと移って集中しにくい場合は、「注意力散漫だから」で終わらせず、「集中しやすいように、気が散るものが目に入らないスペースをつくろう」と考えることで、現実的な解決を図ることができます。

時間がかかることや待ち時間が発生することに取り組む中で、落ち着きがなくなったり混乱したりしやすい場合は、「次は、いつ何をするのか」「いつ頃終わるのか」といった情報を得ることで、行動しやすくなります。

計算や読み書きが苦手なら、計算機や表計算ソフトを使ったり、漢字にルビをふったり、音声読み上げ機能を使ったりすることで、情報を扱いやすくなるでしょう。

こうした発達障害への対応方法は、いろいろな機関で考えられ、共有されています。発達障害のある当事者や関係者への情報提供や支援を行う機関もあります。その代表例が、各都道府県に設置されている「発達障害者支援センター」です。

発達障害者支援センターとは?対象者と相談できること

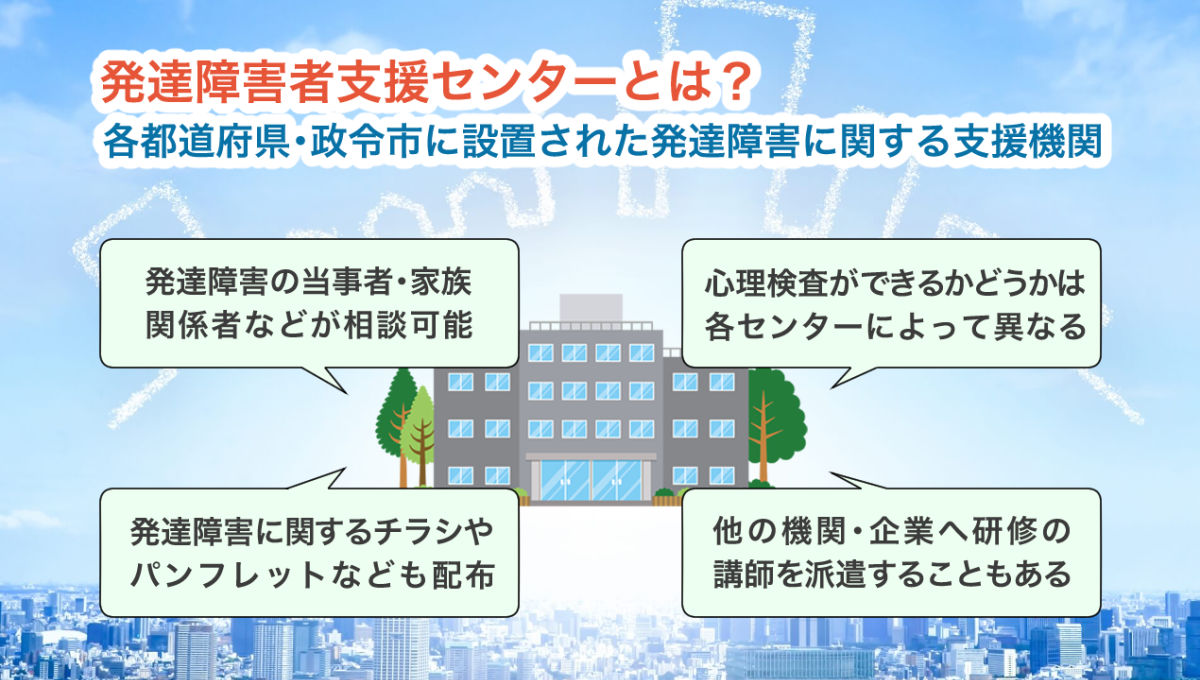

発達障害者支援センターとは、発達障害のある当事者や家族への総合的な支援を行うための公的な専門機関です。

発達障害者支援センターの設置主体は都道府県と政令市であり、発達障害者支援センター運営事業は、都道府県が必ず実施しなければならない事業(必須事業)となっています(障害者総合支援法第78条第1項および障害者総合支援法施行規則第65条の15)。

発達障害者支援センターの運営は、都道府県・政令市が直接行っている場合もありますし、指定された社会福祉法人やNPO法人などが行っている場合もあります(発達障害者支援法第14条)。

例えば東京都の発達障害者支援センターでは、18歳未満の当事者に関する相談・支援は「こどもTOSCA(トスカ)」、18歳以上の当事者に関する相談・支援は「おとなTOSCA」という2つのセンターで実施しています。こどもTOSCAの運営は社会福祉法人嬉泉が、おとなTOSCAの運営は公益財団法人神経研究所が担っています(2025年3月現在)。

発達障害者支援センターの対象者は、基本的には当事者とその家族、関係者などです。東京都の場合は、下の表のようになっています。

【東京都の発達障害者支援センターの対象者】

| 発達障害者支援センター名 | 対象者 |

| こどもTOSCA |

|

| おとなTOSCA |

|

発達障害者支援センターに相談できる内容は、生活や仕事での困り事、子どもの場合は学校での困り事、育て方などです。

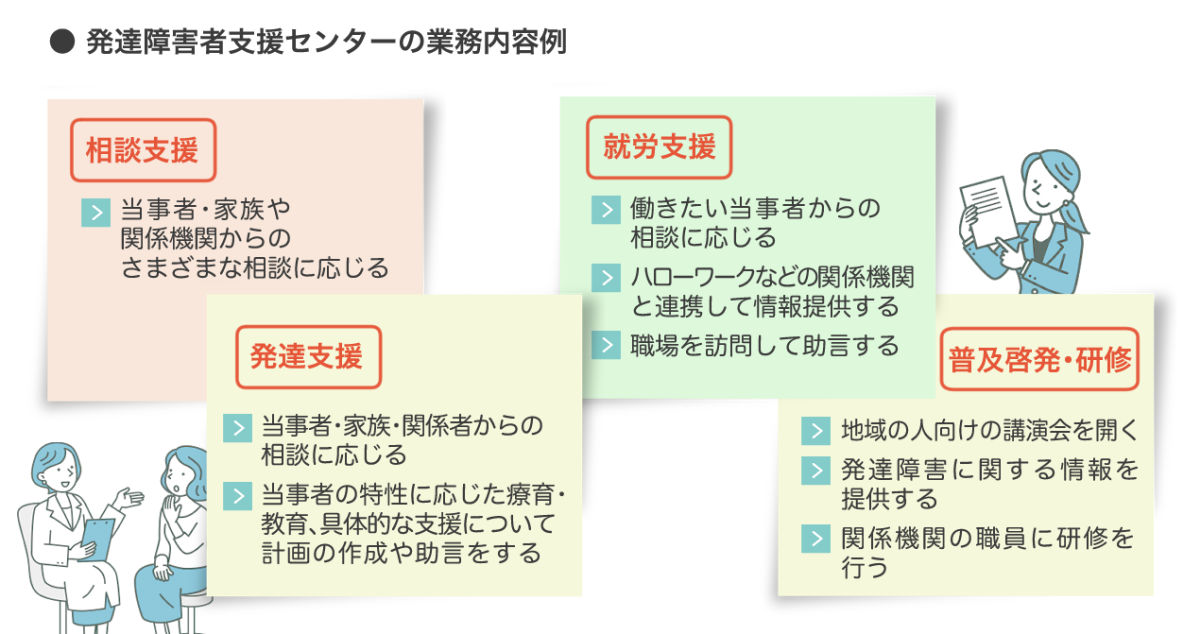

発達障害者支援センターの中央拠点である「発達障害情報・支援センター」の公式ページによれば、以下が発達障害者支援センターの業務内容となっています。

【発達障害者支援センターの業務内容】

| 分類 | 具体例 |

| 相談支援 |

|

| 発達支援 |

|

| 就労支援 |

|

| 普及啓発・研修 |

|

全国の発達障害者支援センターの連絡先・所在地は、以下の発達障害情報・支援センター公式ページから確認できます。

- 全国の発達障害者支援センターの連絡先・所在地(外部サイト)

困り事への対応方法を知って、生きやすい社会づくりへ

発達障害に悩む方が生きやすい社会をつくるには、ご本人だけでなく、ご家族や関係者、地域の方々も含めて、特性への対応方法を知ることが大切です。「なぜそのような行動をするのか」という理由がわかれば、多様性として理解しやすくなり、建設的な解決策を考えられるからです。

今回ご紹介した発達障害者支援センターだけでなく、

- 市町村が独自に設置する支援センターの相談窓口

- 発達障害情報・支援センターが発信する情報

- 国が提供する発達障害に特化したポータルサイト「発達障害ナビポータル」

といったところも、「どうすればいいのか」を調べる際に役立つでしょう。

この「障がい者としごとマガジン」でも、発達障害のある方の働き方、わかりやすい伝え方などを具体的な事例からご紹介しています。

● 分かりやすい大人の発達障害と知的障害の違い

● 発達障害者向け情報共有ツール「ナビゲーションブック」は「就労パスポート」とどう違う?

● 【発達障害者】雇用の質は大丈夫?当事者の悩み・不安TOP5

● 【合理的配慮好事例・第7回】障害者雇用における発達障害者のスキルアップ支援

● ご存知ですか? 発達障害でも見やすい「UDフォント」の特徴と活用例

困り事の伝え方、対応方法や相談方法を知ることで、お互いに協力しながら障害(バリア)を軽減・解消できる社会構築につなげましょう。

【参考】

発達障害者支援施策|厚生労働省

東京都発達障害者支援センター おとなTOSCA

東京都発達障害者支援センター こどもTOSCA

発達障害ナビポータル