2025/10/08

【小売業界】ファミリーマートの買い物支援、障害者視点に気づく社内体制【合理的配慮事例】

本ページはプロモーションが含まれています

民間企業の合理的配慮の提供義務化により、障害による困り事の軽減に向けた施策が各業界で進んでいます。生活の中で利用頻度が高いコンビニエンスストアでも、レジ前での指さし用ツールが使えるようになってきました。

今回は、経済産業省による『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』から、小売業の事例として株式会社ファミリーマート(以下、ファミリーマート)の取り組み、および小売業における合理的配慮のポイントをご紹介します。

ファミリーマートが合理的配慮の提供に取り組んだきっかけ

「あなたと、コンビに、ファミリーマート」で知られるファミリーマート。フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業やデジタルサービス、金融サービスなどを手がけ、2025年3月末時点で国内外に2万4,000店以上を展開する大手コンビニチェーンです。

民間企業に対する合理的配慮提供の義務化の前から、障害による困り事への対応を進めており、当マガジンでも同社のコミュニケーション支援ボードをご紹介してきました。

2025年には、さらに障害のあるアーティストの活動を支援。店舗のイートインスペースにおいて作品展を開催するとともに、店頭のマルチコピー機で作品を活用したカレンダー、ポストカード、ブックカバーなどを販売するほか、5月20日からはハンカチやバッグ、文具も全国約1万6,300店で販売しています。

ファミリーマートが合理的配慮の提供に取り組むようになったきっかけは、もともと推進していたダイバーシティ&インクルージョンにあります。女性の活躍推進から始まり、LGBTQや障害のある人、外国籍の人など、その対象を拡大してきました。

店頭には早い時期からコミュニケーション支援のためのボードやアプリ機能を導入し、現在も改善の取り組みを続けています。

(関連コラム)

筆談・指さしOK!ファミリーマートが進める障害者への合理的配慮の提供

店舗改善は障害のある当事者の目線を大切に

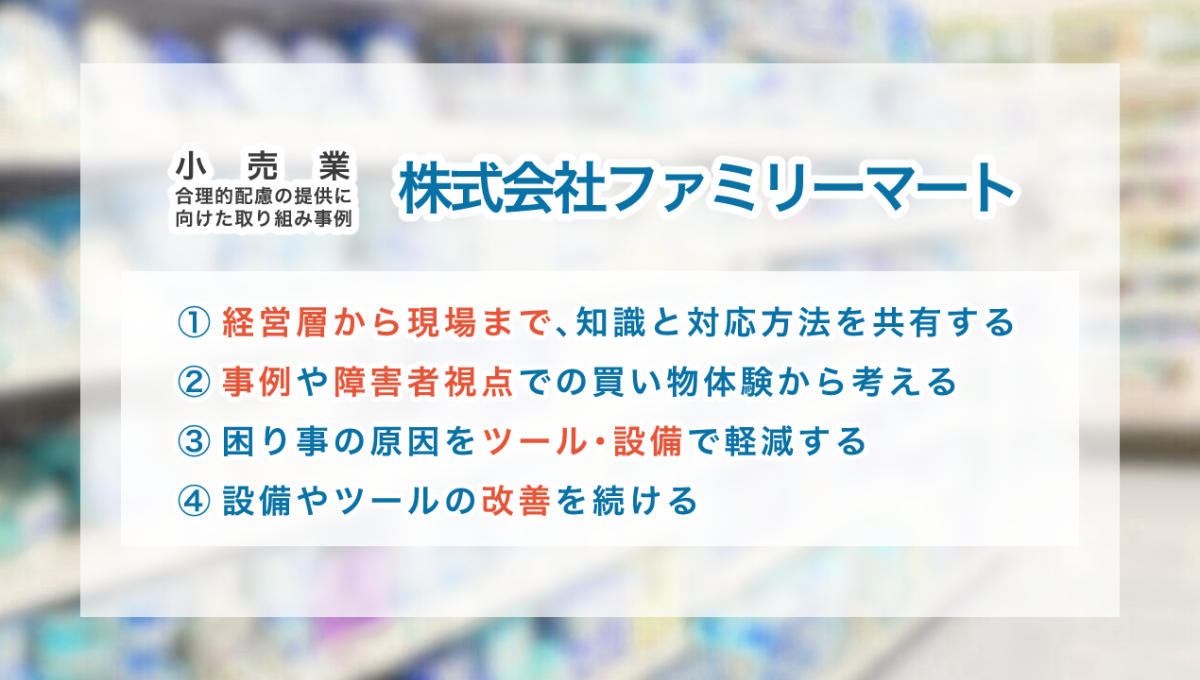

ファミリーマートによる合理的配慮の取り組みは、大きく3つに分けられます。

【ファミリーマートの合理的配慮に向けた取り組み】

- 改善は障害者による店舗チェック・苦情・要望をもとに実施する

- 社員・店舗スタッフ教育に障害者視点の体験を取り入れる

- ツール・店舗設備を改善する

順番に見ていきましょう。

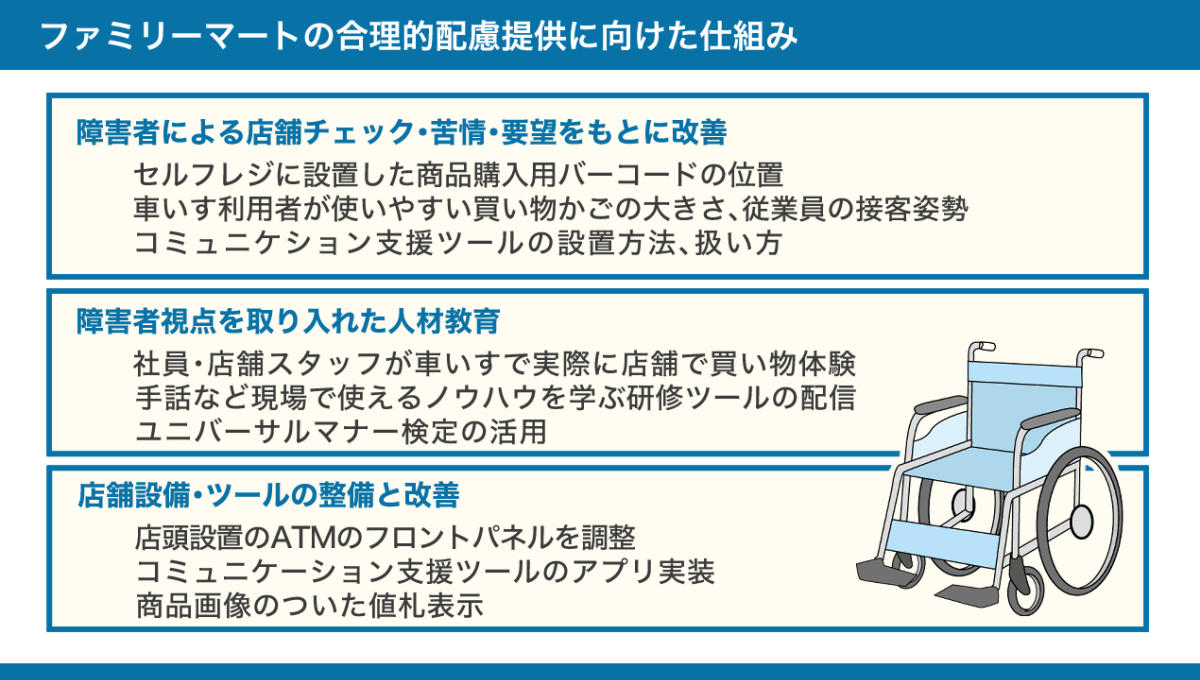

改善は障害者による店舗チェック・苦情・要望をもとに実施する

コンビニエンスストアは、商品の種類が多く、販売以外の様々なサービスも手がけています。商品の場所を聞かれたりレジを打ったりするだけでなく、宅配便の手続き、公共料金やチケット料金の支払い、店内に設置されたマルチコピー機やATMといった設備関連の対応など、発生するコミュニケーションの種類も非常に多様です。

これほど多様なサービスがあると、「合理的配慮といっても、一体どこから対応を進めればいいのか……」と頭を抱えてしまうかもしれません。

ここでファミリーマートが実施したのは、障害のある当事者の視点を活かすことです。

例えば、デジタル障害者手帳「ミライロID」で知られる株式会社ミライロ(以下、ミライロ)と連携し、障害に関する講演会を通じて基本を学ぶとともに、担当者による店舗チェックを実施しています。

店舗を利用した障害者から寄せられた苦情・意見、当事者団体との対話・情報交換、自社で雇用する障害のある社員へのヒアリングからも、合理的配慮の提供に関するヒントを見つけてきました。

こうした当事者の視点から指摘された具体的な内容には、次のようなものがあったそうです。

【ファミリーマートが指摘された改善ポイントの例】

- セルフレジの画面上部に商品購入用バーコードがあると、車いすユーザーにとってはスキャンしづらい

- 通常の大きさの買い物かごは、車いすユーザーが膝の上に載せづらい

- 従業員の接客態度に問題がある

- レジで使えるコミュニケーション支援ツール(ボード)を使いたいが、設置していない店舗や見えにくい場所に設置している店舗がある

同社ではツールや設備の改善を実施。当事者と意見交換を行う機会には、多くの関連部署に声をかけたり情報共有をしたりすることも意識しています。

社員・店舗スタッフ教育に障害者視点の体験を取り入れる

ファミリーマートでは、研修にも当事者の視点を疑似体験できるプログラムを取り入れています。合理的配慮の重要性や必要な配慮事項を実感をもって学ぶためです。

例えば、社員・店舗スタッフが実際に車いすで店舗を利用ながら行う買い物体験。実際に車いすで移動してみると、「ここが通りにくい」「ここが使いにくい」という改善ポイントに自分で気づくことができます。事例集では、

- 商品陳列のために机を設置する

→ 車いすユーザーが通りにくくなることがある - 買い物かごを積み上げすぎる

→ 身体障害のある人などが取りづらくなる

といった例があげられました。お互いに気づきを共有し、改善策の話し合いも行われます。

こうした当事者の買い物体験を想定した研修は、店舗スタッフや店長だけでなく、店舗設備やオペレーションに関わる社員、地域を管轄する所属長、店舗を指導するスーパーバイザーの社員にも実施してきました。

また、手話を学べる動画といった店舗スタッフや責任者向けの研修ツールを配信するほか、障害者や高齢者などへの適切な対応ができるよう、ユニバーサルマナー検定受検も進めてきました。社長をはじめとする経営層、店舗スタッフ、新入社員教育を担当する社員、店舗設備の担当社員、コールセンター業務の担当社員などが対象です。

ユニバーサルマナー検定とは、ミライロが主催・運営し、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が認定する民間資格。障害者への支援だけでなく、高齢者、認知症の人、LGBTQ+の人など、多様な人々を理解し、適切な向き合い方や声かけの方法などを学べます。

(関連コラム)

ユニバーサルマナー検定、心のバリアフリーに向けた“はじめの一歩”

こうした当事者目線の体験を取り入れた教育により、社員自身の「こういうことをすると買い物がしづらくなる」いう学びが、ファミリーマートの利用しやすい店舗づくりに活かされています。「車いす利用者の目線に立ってお声掛けをしてくれて、気持ちよく買い物ができた」など、買い物客からも評価されているとのことです。

ツール・店舗設備を改善する

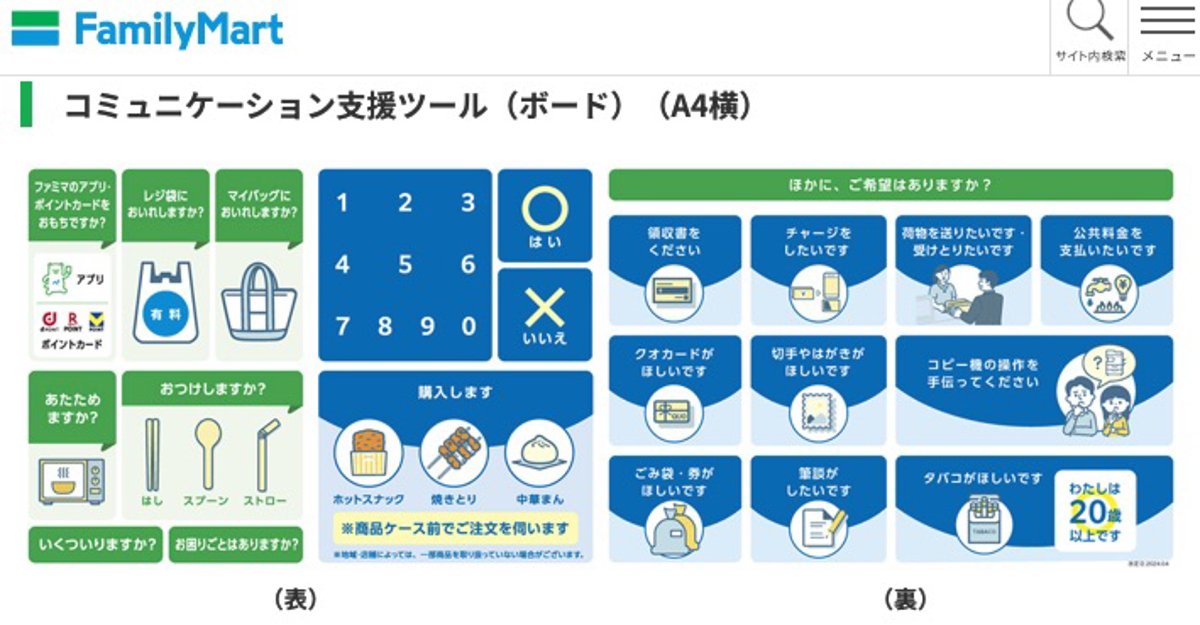

合理的配慮の提供にあたっては、店舗設備の改善やコミュニケーションに使えるツールの導入も効果的です。ファミリーマートでは、コミュニケーション支援ツールとして、イラストで伝えたい内容を表したものを導入。店頭に設置しているATMも、車いすユーザーにとっても利用しやすいものに変更しました。

イラストを用いたコミュニケーション支援ツールには、カウンターの天板に貼れるシートタイプと、より細かいコミュニケーションができるボードがあります。ボードは、買い物客が使いたい旨を申し出ることで、店舗スタッフが取り出し、一緒に使います。

さらに、このコミュニケーションボードをスマートフォンアプリ「ファミペイ」で表示できるようにしたり、公式ページから画像をダウンロードして使えるようにしたりなど、「店頭で使いたいことを伝えられない」という人の困り事にも対応しました。ダウンロードできる画像はA4サイズに対応。印刷して持ち歩くことも、スマートフォンやタブレットに保存して使うこともできます。

出典:全国のファミリーマート店舗などで使える「コミュニケーション支援ツール」を公開|FamilyMart

車いすでも利用しやすいATMの特徴は、フロントパネルが傾斜していることです。従来の垂直型では、車いすをぎりぎりまで近づけてもATMの操作画面が遠く、利用しにくい状況がありました。そこで、フロントパネルの下部がより奥になるよう傾斜させたATMを導入。従来型よりも車いすを近づけられるため、操作しやすくなります。

ほかにも、値札表示の横に商品画像をつけるなど、細かなところを調整しています。この値札は「買い物がしやすい」と好評のようです。

しかし、こうしたツール・設備の整備は「常に完成形ではない」とファミリーマートは考えています。そのため、買い物客から寄せられた事例を社内で定期的に取りまとめ、責任者会議で対応方法を確認する仕組みがあります。買い物客への回答は主管部署が担いますが、回答するだけで終わらせず、その情報を障害者に対する取り組みを推進している部署、店舗のオペレーションに関する部署、店舗を管轄する責任者に共有するという仕組みです。

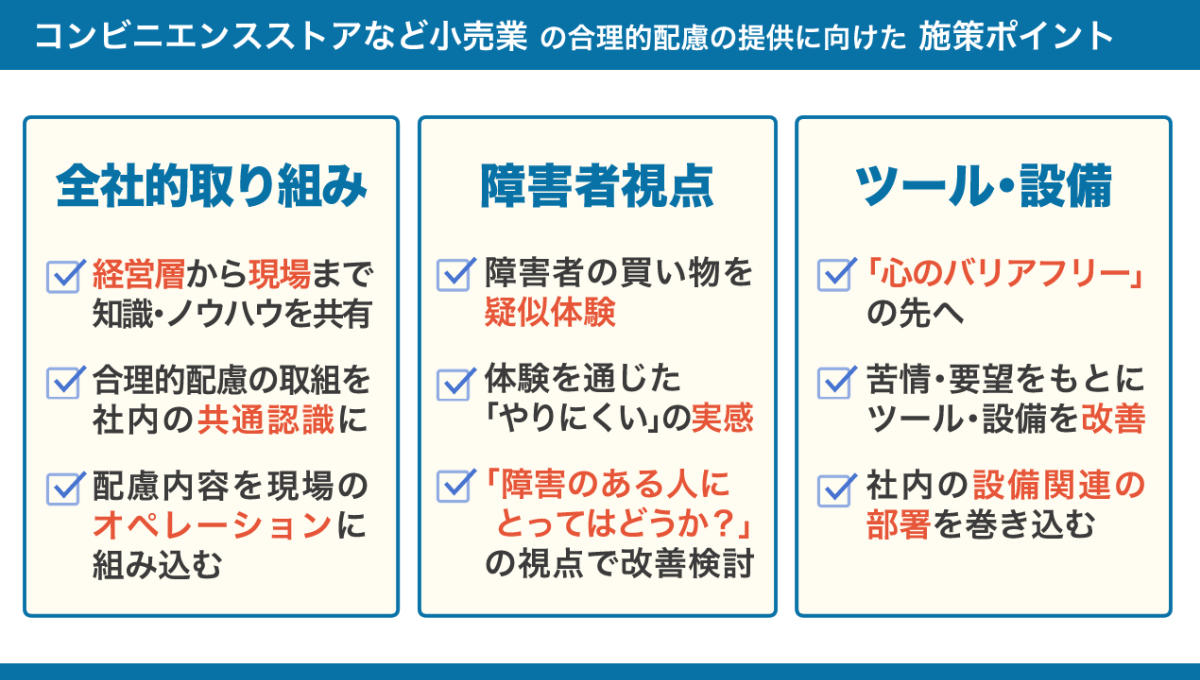

小売業における合理的配慮のポイント

一連の取り組みから見える小売業における合理的配慮の提供で重要なポイントは、経営層も含む障害理解の深化と障害者視点の重視、ツールや設備などハード面に関する施策も実施することです。

経営層から店舗スタッフまで、知識と対応方法を共有する

合理的配慮の提供にあたっては、「やる必要がある」という全社的な認識の共有が欠かせません。特定のスタッフだけがやろうしても、なかなかうまくいかないでしょう。設備のレイアウト調整や値札のデザイン変更、コミュニケーションツールの整備など、個人の裁量ではできないことが多いからです。

また、社内の共通認識となっていなければ、特定の店舗しか実践していなかったり、経営層が意識するばかりで現場では軽視されてしまったりする事態も起こり得ます。オペレーションが統一されていなければ、「昨日は対応してもらえたのに、今日は無視されて利用できなかった」といったトラブルも発生しやすくなるでしょう。

小売業での合理的配慮にあたっては、どの店舗でも、どのスタッフが対応しても、安心して買い物ができる状態を目指すことが重要です。それには、経営層・店舗に関わる社員・店舗スタッフの全てが、障害に関する知識や対応方法を学ばなければなりません。

行政が公表するパンフレットやガイドライン、有識者や当事者を招いたセミナーなどを活用しながら、合理的配慮のノウハウを自社に蓄積していきましょう。

事例や障害者視点での買い物体験から考える

ただし、パンフレットやガイドラインで学ぶ際に気をつけたいことがあります。そうしたものに掲載されているのは、いわば障害理解の「基礎知識」であるという点です。研修を受けただけで実践につながるとは限りません。

実践につなげるための効果的な取り組みは、社員や店舗スタッフ自らが、障害のある人たちと同様の条件で買い物を体験することです。例えば、車いすユーザー・視覚障害者・聴覚障害者の買い物を想定するとわかりやすいでしょう。

【障害者視点での買い物体験の例】

| 障害のタイプ | 実施内容の例 |

| 車いすの利用 |

|

| 視覚障害 |

|

| 聴覚障害 |

|

こうした体験によって、「確かにやりにくい」という実感を持つことができます。その後の学びや施策検討においても、「障害のある人にとってはどうか」という視点をさらに意識しやすくなるでしょう。

困り事の原因をツール・設備で軽減する

合理的配慮の提供で特におさえたいポイントは、「心のバリアフリー」だけで終わらせないことです。

「障害のある人に寄り添う」という気持ちはとても大切であり、合理的配慮の大前提になります。しかし、実際に困り事を解決するには、店舗内のレイアウトの調整、設備・ツールの導入など、ハード面での調整が欠かせません。

先に見たように、ファミリーマートでも多様な調整を行っていました。

【ファミリーマートのツール・設備の整備例】

- 車いすでも通りやすい通路幅の確保

- 商品陳列のための机の設置場所の調整

- コミュニケーション用ツールの導入・アプリ実装と公式サイトからのダウンロード

- フロントパネルの角度を変更したATMの導入

- 手話など、合理的配慮提供につながる具体的なノウハウを学べる研修の配信

このようなツール・設備は、「一度導入したら終わり」ではありません。同社は、買い物客から寄せられた苦情・要望をもとに、対応方法を検討・確認する体制も整備しました。

ハード面の仕組みや社内体制の整備は、合理的配慮提供の属人化を防ぐことにもつながります。店舗や対応スタッフが変わっても同じようにサービスを提供できるため、「昨日は対応してもらえたのに、今日は無視された」というトラブルの予防に大きな効果を発揮するでしょう。

小売業界の特徴と対応の考え方

繰り返しになりますが、小売業界の大きな特徴は、様々な買い物客と様々なコミュニケーションをとる必要があるという点にあります。買い物は生活に欠かせない活動であり、その頻度も高くなります。

「より多くの人に気持ちよく買い物をしてもらうには、どうすればよいのか」

この姿勢は、障害のある買い物客への対応においても変わりません。まずは、障害のある人の視点で店舗の状況をチェックするところから始めてみましょう。

【参考】