2024/06/12

なぜ必要?障害者雇用のメリット・デメリット

本ページはプロモーションが含まれています

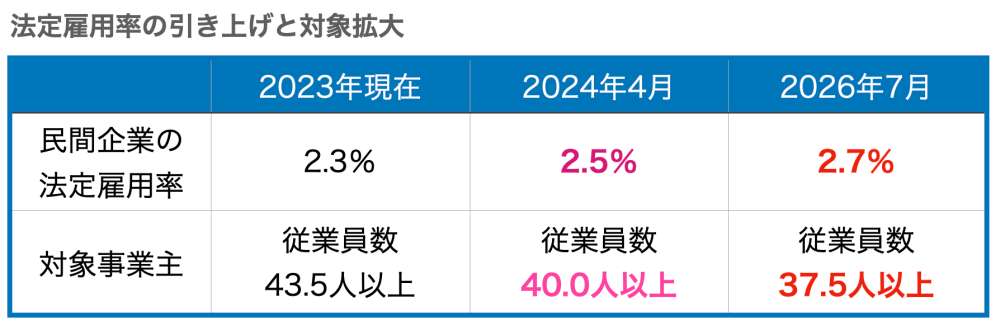

2024年4月から、従業員数40.0人以上の企業に対して障害者雇用の法定雇用率2.5%が適用されます。さらに、2026年には2.7%への引き上げ、従業員数37.5人以上の企業へ適用を拡大など、国全体で障害者雇用をさらに進めます。このような障害者雇用促進は、なぜ必要なのでしょうか?

リクルートマネジメントソリューションズが発表した「障害のある人と一緒に働くことに関する実態調査」の結果を見ていくシリーズの第2回は、職場における障害者雇用のメリット・デメリットを確認します。

障害者雇用は、なぜ必要?

2023年現在、障害者雇用促進法の法定雇用率制度により、法定雇用率2.3%の達成が従業員数43.5人以上の企業に義務づけられています。これは、常用雇用労働者全体の2.3%以上が障害者の雇用数でなければならないという規定です。

障害者の法定雇用率は、これまで段階的に引き上げられてきました。2024年4月、2026年7月にも、さらなる引き上げが予定されています。法定雇用率引き上げと同時に、義務化の対象となる企業の範囲も拡大。多くの企業にとって、障害者雇用は「他人事」ではなくなります。

なぜ、障害者雇用は必要なのでしょうか。主な理由は3つあります。

障害に関係なく、誰もが社会参加できる「共生社会」を実現するため

理由の1つめは、法定雇用率制度の理念そのものにあります。その理念とは、「障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」の実現」です。

共生社会の実現は、障害者雇用だけでなく、ダイバーシティ&インクルージョン(以下、D&I)全体の考え方と密接に結びついたもの。ESG経営やSDGs達成への貢献においても、欠かせない取り組みとなっています。

法定雇用率を達成するため

法定雇用率制度の理念をあまり意識していない企業でも、コンプライアンスの点から法定雇用率達成は非常に重要です。簡単にいえば、「法定雇用率達成義務があるので、障害者雇用を進める」という考え方です。

法定雇用率の達成義務がある企業は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告しなければなりません。法定雇用率未達成の場合、その期間・人数に応じた障害者雇用納付金を支払う必要があります。

さらに、障害者雇用率が非常に低い場合は、企業に対して指導などが行われます。それでも状況が改善しないケースでは、企業名公表もあります。

障害者雇用義務があるにもかかわらず取り組みが行われていなければ、「障害者の社会参加に消極的な企業」として名前が広まる可能性があります。これは、企業の活動や採用において、マイナスイメージとなるでしょう。

法定雇用率未達成による出費や社会的イメージの低下などを避け、D&Iの実現、社会貢献に取り組む企業として評価されるには、障害者雇用の推進も欠かせない取り組みなのです。

人手不足に対応するため

共生社会の実現と法定雇用率制度への対応のほか、近年特に課題となっている人手不足の軽減策としても、障害者雇用は重要です。

従来の“フルタイム勤務で出社して働く”という労働条件は、それに耐えられる心身の健康、生活の3分の1の時間を仕事にあてられるという「仕事中心の生活」を求めるものでした。しかし障害のある人の場合、この条件では働けないケースが多くあります。

例えば、

- 感覚過敏によって通勤ラッシュでの心身の消耗が激しい

- 疲れやすく、7〜8時間の労働時間では体調を崩してしまう

- 重度障害があり、外出自体が難しい

などです。

こうしたケースでは、

- 通勤時間をずらす

- テレワークにする

- 短時間勤務にする

などの工夫で、困難を軽減させられる余地があります。

障害特性に応じた労働条件であれば働ける人材がいるにもかかわらず、柔軟な働き方ができないために働けず、同時に企業側は人材不足に悩んでいるという状況です。

障害のある人には、高いITスキルや専門知識を持っている人、ルーチンワークを淡々と続けられる人など、職場で戦力化できる人が少なくありません。

より柔軟な働き方ができる職場づくりと、障害特性に応じた合理的配慮を行うことで、より多くの人材を確保しやすくなるでしょう。

障害者雇用の3つメリット

障害者雇用の促進は、雇用する企業や職場にとっても大きなメリットがあります。

ここからは、リクルートマネジメントソリューションズによる「障害のある人と一緒に働くことに関する実態調査」の結果をもとに、実際に障害のある人と働いているビジネスパーソンがどのように感じているかを見ていきましょう。

メリット1:障害者の就労・活躍への理解が深まる

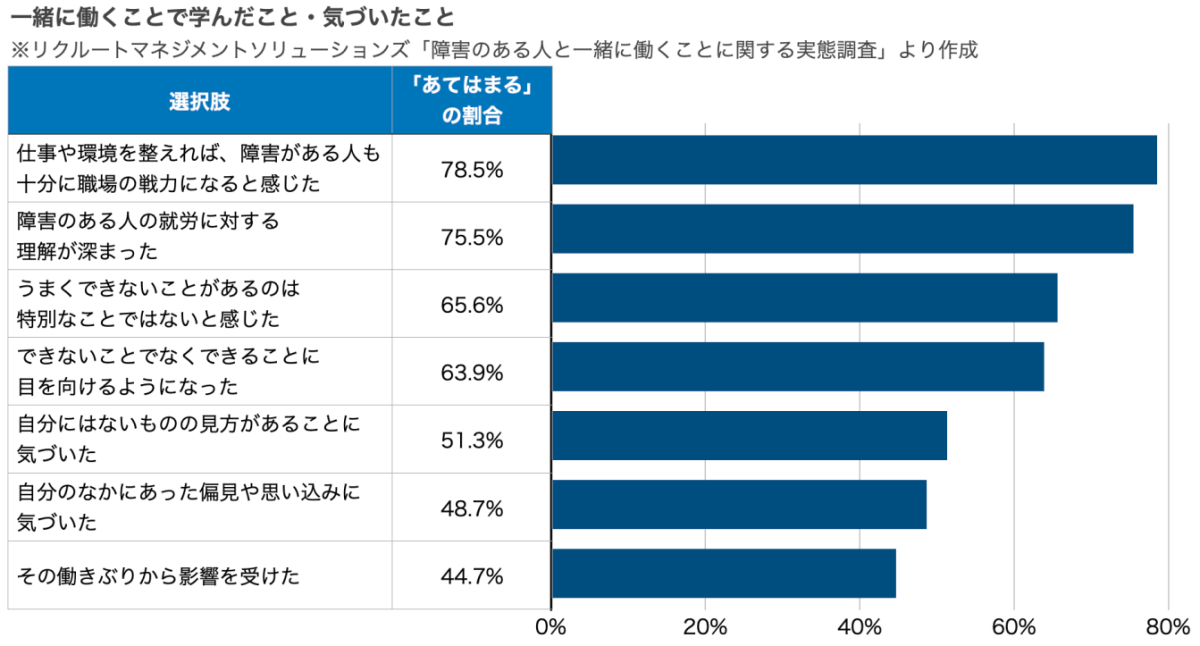

調査では、障害のある人と3か月以上一緒に働いている上司・同僚・部下を対象に、「一緒に働くことで学んだこと・気づいたこと」を単一回答で尋ねています。

最も多かった回答は、「仕事や環境を整えれば、障害のある人も十分に職場の戦力になると感じた」で、78.5%でした。2位は、「障害のある人の就労に対する理解が深まった」(75.7%)。7割以上の人が、実際に障害のある人と働くことで、障害者の就労・活躍に対する気づきや理解の深化があることを認めていました。

自由記述で寄せられた具体的な回答をいくつかご紹介しましょう。

- 「特別なツールを必要とするが、仕事への集中度は他のスタッフと比べて高く、不自由だからこそ出てくる発想が多く刺激になる」

- 「不得意なことは助ける、得意なことは教えてもらうなど、健常者と変わらないと感じた」

- 「上司として指導するなかで、自分自身の誤解やおごりに気づいた」

研修などを通じて障害理解に関する情報は得ていても、実際に体験することで得られる新たな気づきがあるようです。

「こういう場合は、こうする」「想像していたよりも働いてくれる」「自分の中に先入観があった」という実感は、障害者雇用だけでなく、他の多くの場面で役立つ知見となるでしょう。

メリット2:職場全体の働きやすさにつながる

2つめのメリットは、障害のある人と一緒に働くことで、職場全体の働き方や業務プロセスに変化が生まれることです。

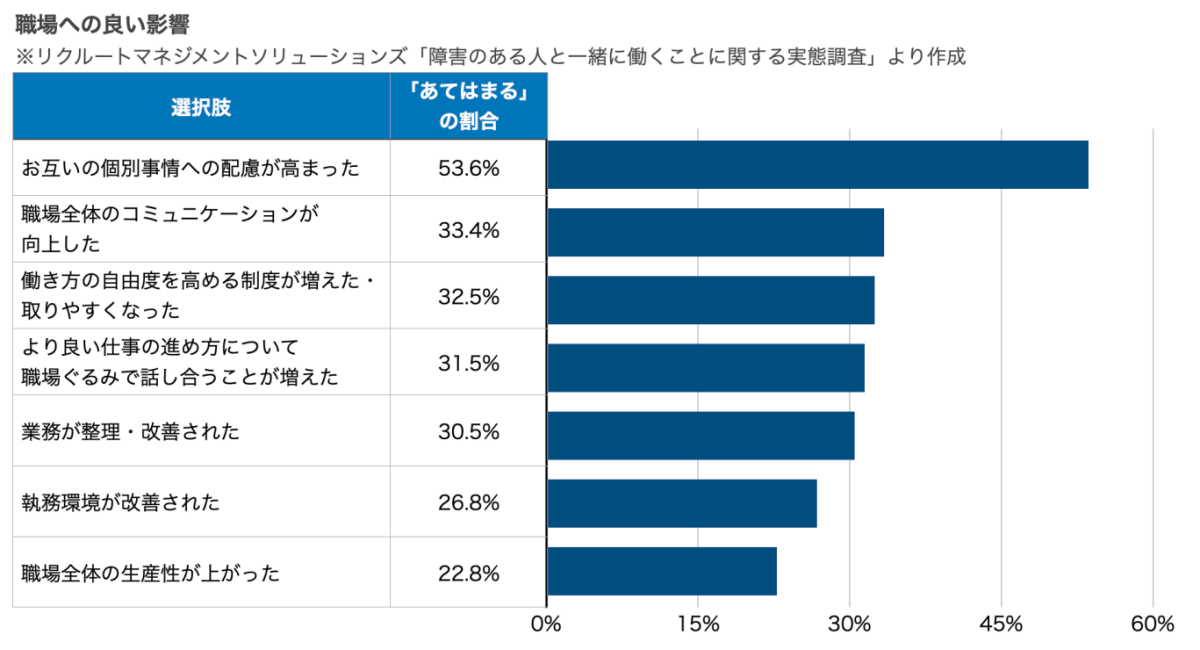

同調査で職場への良い影響を尋ねると、「お互いの個別事情への配慮が高まった」では53.6%の人が「あてはまる」を選びました。

他にも、

- 職場全体のコミュニケーションが向上した

- 働き方の自由度を高める制度が増えた・とりやすくなった

- より良い仕事の進め方について職場ぐるみで話し合うことが増えた

- 業務が整理・改善された

といった項目で、それぞれ3割の人が「あてはまる」を選んでいます。

これまで「何となくやりにくい」「これは無駄かもしれない」と感じていた業務プロセスや働き方について、きちんとした分析や対処をせずに放置してきたことがあるかもしれません。障害者雇用に際して、そうした部分が原因となり「改善しなければうまく進められない」と再認識されることが、具体的な取り組みのきっかけになります。

実際、自由記述では次のようなコメントが見られました。

- 「できないことを、苦痛を伴ってまでやるより、できることをやろうと、プラスの方向で動くようになった」

- 「『言わなくてもやってくれるだろう』ではなく、疑問点や指示を明確にするようになり、職場全体での行き違いが減った」

当編集部が取材したある特例子会社の管理職の方にも、「合理的配慮は障害者だけのものではなく、障害のない人にとっても必要なもの」と語っています。

仕事を進めやすいやり方を現場の業務に即して考え、改善していくことが、より多くのメンバーにとって働きやすい職場づくりにつながるでしょう。

メリット3:実体験を通じてD&Iの視点が育つ

以上の2つのメリットは、D&Iの視点の獲得・実践にもつながります。

D&Iを進めるには、多様な人が存在することを認識し、それぞれの事情に合った働き方やコミュニケーションができるように環境整備を進めなければなりません。そして、D&Iは障害者雇用に限定されるものではなく、性別・国籍・人種・言語・文化など、多様な違いを認め、共に生きていく考え方に基づくものです。

障害のある人と一緒に働くという実体験は、

「多様性を認めるとはどのようなことか」

「多様性に応じた業務プロセスの改善や工夫として、どのようなことができるか」

を現場の業務を通じて考え、学ぶ機会になるでしょう。

ひいては、障害のような大きなハードルを感じていない人にとっての「ちょっとしたやりにくさ」の軽減・解消にもつなげられます。

より多くの人にとって働きやすい職場づくりに向けた取り組みを、障害者雇用から始めることができるのです。

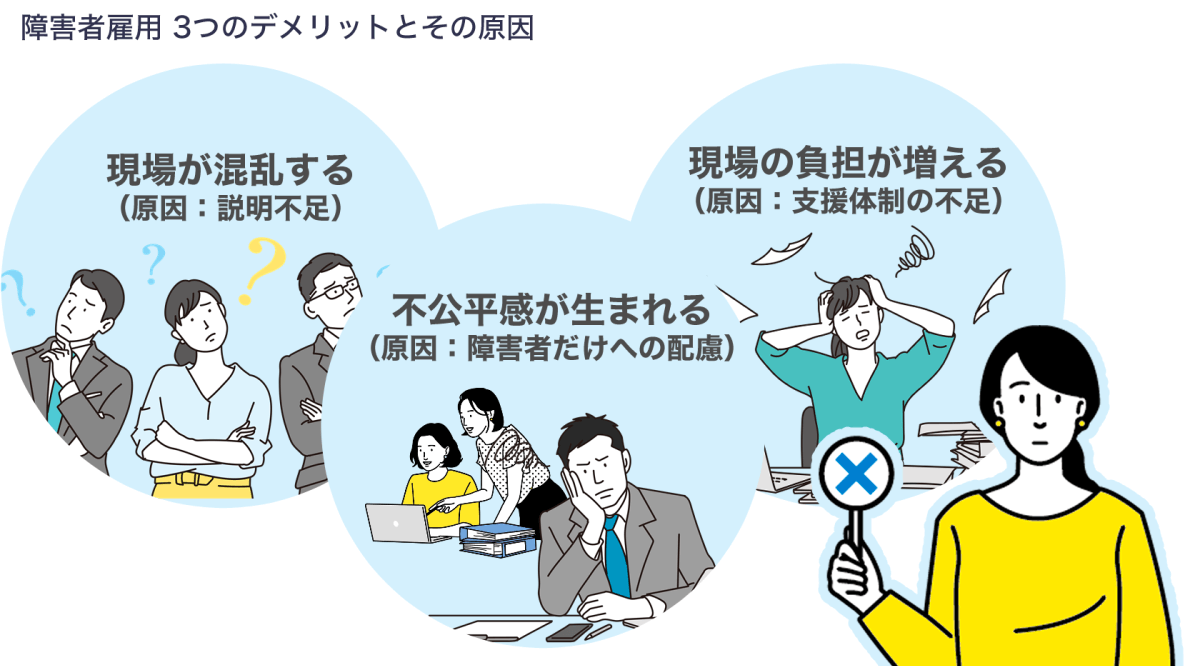

障害者雇用のデメリットと課題

障害者雇用の促進には大きなメリットがある一方で、事前準備や理解の促進、支援体制の構築が必要です。これらが不十分なままで進めると、いくつかのデメリットが生じるでしょう。どのようなデメリットが生じ得るかを確認し、対策を講じることが重要です。

デメリット1:説明不足で現場が混乱する

リクルートマネジメントソリューションズによる今回の調査では、障害のある人と共に働くビジネスパーソンに「困っていること・要望したいこと」も尋ねました。そこで得られた回答のひとつは、「説明不足」による現場の混乱です。例えば、次のような声が見られました。

- 「最初に説明があればもう少し関わりやすかった」

- 「会社から具体的な説明がなされておらず対応に困ることが多かった」

障害のある人が働く現場で重要なことは、「どのような配慮が必要なのか」という具体的なノウハウです。そして、より効果的に実践するには、「どのような障害特性が原因となって困りごとが生じているのか」を把握しなければなりません。

こうした情報がないままでは、特性に合った業務の進め方を理解しにくく、より多くの試行錯誤が必要になるでしょう。

採用時に業務に関わる障害特性や困難なことをていねいにヒアリングし、本人の同意を得た上で、現場のメンバーにも必要な範囲で共有していくことが大切です。

デメリット2:現場で不公平感が生まれる

2つめのデメリットは、障害のある人とない人の間の不公平感です。

もともと、障害のある人にとって「通常の職場」には大きなバリアがあり、働きにくいものでした。そのバリアが合理的配慮によって軽減・解消されていく中で、障害のない人にも何らかの影響が生まれます。

そうした影響には、働きやすさにつながる良い影響もあれば、障害のある人「だけ」が優遇されているような不公平感もあるでしょう。

リクルートマネジメントソリューションズの調査で寄せられた具体的な回答には、次のようなものがありました。

- 「障害のある人は、どうしたらうまくいくかを考える機会がある。一方、障害がなくとも苦手なことや向き不向きがあるが、それについては話し合われない」

- 「障害のある人だけかなり優遇されていると感じることがある」

このような不公平感は、「障害者にとっての働きやすさ」のみに目が向けられていることが原因かもしれません。

回答にあるように、誰にでも得意・不得意があります。メンバーそれぞれの能力の多様性をどのように生かすか、どのように補うか、障害の有無を問わず職場全体の課題として取り組む必要があります。

デメリット3:適切な支援体制がないと現場の負担が増える

そして3つめのデメリットとなるのが、障害のあるメンバーをサポートする側への支援体制が不十分なことで生じる現場の負担です。

今回の調査では、以下のような声も寄せられていました。

- 「同僚で協力してサポートすることに対して不満はないが、上司が協力に積極的ではなく、スタッフに依存している」

- 「サポートする側へのサポートや配慮が不足している」

障害のある人への支援・サポートは、専門の支援者であっても一人だけで全てを行うわけではありません。なぜなら、一人の支援者が全てを背負う形では、その支援者が疲労やストレスなどからうまく回復できず、周囲への相談も難しく、問題を抱え込んでしまうことがあるからです。障害者サポートの現場では、「支援はチームで行う」ことが基本です。

障害のある人もない人も、健康管理や困りごとの相談がしやすい環境が必要であることは同じです。特定の人(あるいは人々)が問題を抱え込んで行き詰まってしまわないよう、上司や人事担当者の方は「支援する側を支援する」視点を持つようにしなければなりません。

障害者雇用促進には全社的な取り組みを

例えば中小企業の場合、法定雇用率を達成するために必要な障害者の雇用人数は、1〜7人程度です。法定雇用率2.3%で従業員数が86人以下の企業であれば、1人か2人の障害者を雇用すれば、法定雇用率を達成できるでしょう。

このような少人数の障害者雇用数で注意すべきポイントは、「現場任せにしない」ことです。

デメリットの項目で見たように、「現場で話し合って都度対応すればいい」という考え方では、現場のメンバーに大きな負担がかかってしまうでしょう。障害特性への理解やサポートが特定の人任せになり、その人にとって大きな負担になる恐れもあります。また、チームメンバーや上司、支援者が変わると「一からやり直し」にもなりかねません。

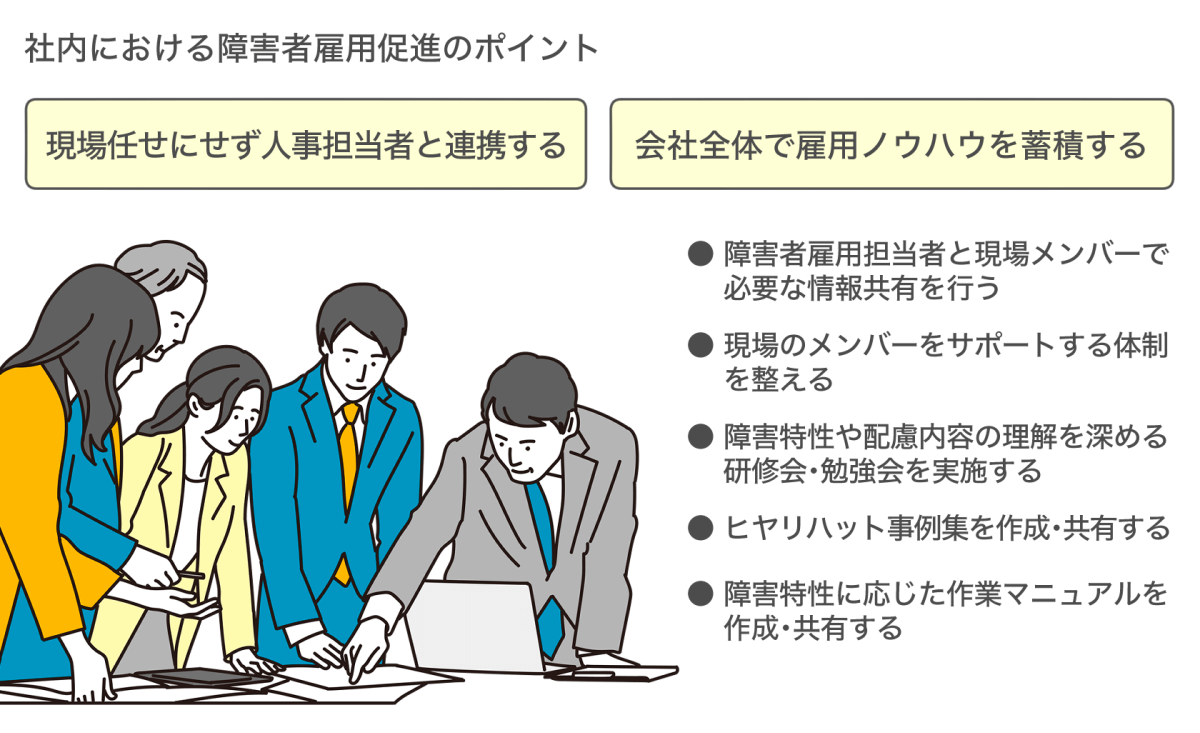

こうした課題を解消する取り組みとして、押さえておきたいポイントをまとめると、下表のようになります。

| ポイント | 取り組み例 |

| 現場任せにしない | ● 障害者雇用担当者と現場が連携する

● 現場のメンバーをサポートする体制を整備する |

| 会社全体でノウハウを蓄積する | ● 障害理解や配慮内容等の研修・勉強会を行う

● ヒヤリハット事例集を作成する ● 障害特性に応じた業務マニュアルを作成する |

会社全体で障害者雇用ノウハウを蓄積し、障害者の安定した就労と、他の従業員にとっても働きやすい職場作りにつなげていきましょう。

全社的な取り組みを行っている企業事例は、当マガジンの以下のシリーズでもご紹介しています。雇用ノウハウが詰まった事例ばかりですので、ぜひご活用ください。

【参考】

障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について(PDF)|厚生労働省

職場の障害者活躍支援とインクルージョン風土が職場にもたらす影響|リクルートマネジメントソリューションズ