2022/08/04

【障害者の在宅ワーク】東京都における企業のテレワーク好事例

本ページはプロモーションが含まれています

東京都では新型コロナウイルス感染症の影響が出る以前からテレワークを推進してします。アフターコロナでも働き方の多様性のためテレワークができる環境づくり支援に注力。障害者にとっても新しい働き方の1つであるテレワークに成功している都内企業2社をご紹介します。

東京都では障害者のテレワークを推進中

東京都では、従業員の障害の有無にかかわらず、テレワークで働くという選択肢の導入を支援してきました。

たとえば、都内企業に対してテレワーク導入のアドバイスや支援を行っているのが「東京テレワーク推進センター」。テレワークに関するセミナーやイベントを開催する他、公式サイトではテレワーク実践事例、ノウハウ、サテライトオフィスに関する情報の提供も行います。

同時に、テレワーク制度導入の意識づけやテレワーク制度をもつ企業への支援として始まったのが、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度です。申請した後、一定の基準を満たすと認められれば「宣言企業」として登録され、テレワーク関連の各種支援を受けられるようになるという制度です。

東京テレワークルールや実践企業宣言制度について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。

(関連記事)

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言とは?東京都のテレワーク支援

東京都は「テレワーク実施率調査」も毎月実施してきました。新型コロナウイルス感染症の影響が大きい緊急事態宣言下とその前後で実施率の上下があるものの、2021年11月時点で調査対象となった都内企業の半数以上がテレワークを行っていたことのことです。特に従業員100人以上の企業では6割以上で実施されているケースが多く、「今後実施予定あり」と回答した企業を含めれば約8割がテレワークに前向きな姿勢が見られます。

障害者のテレワークに特化したテレワークの取り組みでは、「テレワーク活用による障害者雇用促進モデル事業」を行う他、2021年3月には「障害者の新しい働き方事例集」を発行しました。

こうしたテレワーク推進の取り組みの中で、「障害者の新しい働き方事例集」には、テレワークに関する4つの事例、職域開拓に関する2つの事例、短時間就業に関する1つの事例が紹介されるとともに、障害者雇用におけるテレワークの重要性や現場での支援、柔軟な働き方や支援機器を紹介するコラムや解説等も掲載されています。

今回は、テレワークに関する事例の中から、実際にテレワークで大きな成功を収めた都内企業2社の事例を見ていきましょう。

ジョブサポートパワー株式会社の取り組み

マンパワーグループの特例子会社であるジョブサポートパワー株式会社は、2004年に在宅勤務社員の採用を開始。2013年には全社員の半数以上が在宅ワークを行うようになり、「第4回日本HRチャレンジ大賞奨励賞」や「平成27年度テレワーク推進企業等 厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)奨励賞」、「令和元年度 障がい者雇用エクセレントカンパニー賞(東京都知事賞)」などを受賞してきました。

従業員144名のうち138名が障害をもつ方で、親会社から請け負った与信判定や財務事務、システムへの登録対応の他、テープ起こし、調査情報収集、プログラミング、人事関連業務などさまざまな職域で活躍しています。

同社では採用活動もリモートで実施し、現在31都道府県での雇用を実現しました。

ジョブサポートパワーにおける在宅ワークの取り組みを支えるのは、立川本社にあるICTセンターです。採用が決定した方の自宅やその周辺地域のネット環境調査、業務専用回線の準備、在宅ワークを行う社員のPC設定と配送手続き、ITインフラの設置やトラブルへの対応などを担っています。

同社の業務管理は5〜10名のチーム制。業務時間内はMicrosoft Teamsを常時接続し、朝礼・終礼や業務の開始・終了連絡もTeamsを活用しています。業務上の相談や指示、連絡ではチャットと音声通話機能を活用しているのが特徴です。

<ジョブサポートパワーのテレワーク>

| 採用活動 |

|

| 在宅ワーク支援部署 | 本社に「ICTセンター」を設置

|

| 業務管理 | 勤務中はTeamsに常時接続

|

| コミュニケーション |

|

同社では、在宅ワークを行う社員の自宅における業務スペースの確保や接続デバイスの制限といったセキュリティ面も考慮した就業規則を整備するとともに、「横のつながり」を意識したコミュニケーションも重視。同じ業務を担当するメンバーや上司だけでなく、研修同期メンバ、リーダー同士のつながりや支え合いが、障害者のテレワークの成功には欠かせないとしています。

株式会社インターファクトリーの取り組み

株式会社インターファクトリーは、事業拡大や上場を目指す中で障害者雇用を開始しました。

もともとはテレワーク制度のない勤務体制だったものの、雇用する重度身体障害者の社員にとっての通勤の負担に配慮し、少しずつテレワークを導入。2020年1月には新型コロナウイルス感染症の影響から完全在宅へ移行し、テレワークはやがて全社員の基本の業務形態となっています。

インターファクトリーの主要事業はクラウドコマースプラットフォーム「ebisumart」の提供です。そのため、障害者雇用でもソフトウェア開発ができる人材を積極的に採用しています。

しかし、採用者は必ずしも即戦力である必要はありません。同社には「師弟制度」と「メンター制度」という人材育成の仕組みがあり、専門スキルを実際の業務の中で習得したりキャリア形成等の相談をしたりしやすいからです。

業務はチーム制をとっており、チームマネージャーが中心となって業務管理を行います。業務管理で使われるのはSlackやGoogle Meetのビデオ会議。夜19時30分以降に業務をする場合は、予めチームリーダーに報告しなければならないというルールも定めています。

<インターファクトリーのテレワーク>

| 勤務体制

勤怠管理 |

|

| 採用活動 |

|

| 人材育成

研修 |

|

| 利用ツール |

|

| 業務管理 |

|

インターファクトリーでのテレワークを成功に導いたポイントは、自律して働ける社員を目指す人材育成システムとチーム制による業務管理です。

ツールを使い分けながらコミュニケーションをとり、必要に応じて細かな確認や指示も可能な環境を用意すること、チームマネージャーがメンバーの心身の状態をチェックすることなどをとおして、それぞれのチームがチームマネージャーを中心として自律的に業務を進めています。

社員全員の勤務状況を1つの部署が厳しく管理するという必要がないため、テレワークへの移行がスムーズに行われました。

障害者のテレワークを成功させたポイントは?

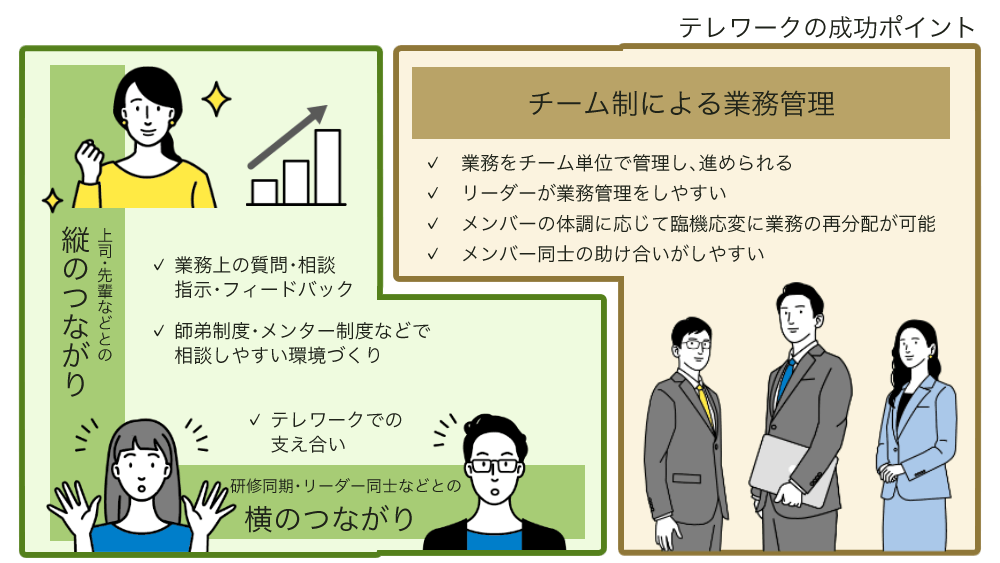

今回ご紹介した2事例でテレワークを成功させたポイントは、社員同士のコミュニケーションとチーム制です。

コミュニケーションでは業務上の質問・相談・指示といった縦のつながりを意識する場面が多いものですが、ジョブサポートパワーでは研修同期やリーダー同士といった横のつながりを大切にすることで、テレワークでも支え合いを可能に。インターファクトリーでは縦のつながりを制度化し、師弟制度やメンター制度の中で相談しやすい環境を整えていました。

チーム制は、業務をチーム単位で進められるとともに、リーダーが業務管理をしやすいのが特徴です。メンバーの体調変化に応じて業務を再配分することが可能なため、メンバーは助け合いながら仕事ができます。業務管理をチーム単位で自律的に行えれば、“1つの部署が全社員の勤怠状況や業務進捗状況を管理する”といった大きなシステムを必ずしも必要としないというメリットもあります。

障害者のテレワークでは、障害特性に応じた合理的配慮の提供に加えて、テレワークに伴うコミュニケーションや業務管理体制の変更が必要となります。そのため、はじめは「変更が多すぎて障害者のテレワークは無理だ」と感じられるかもしれません。

しかし、就労移行支援事業所などの支援機関や障害者雇用に関わる部署ではテレワークの成功事例や障害特性に応じたさまざまな支援事例が蓄積され、ノウハウの共有も始まってきました。どのような職域でどのようなテレワークが可能なのか、今後のテレワーク制度の導入や推進に向けて、ぜひ確認してみてください。

なお、障害者のテレワークを支援する東京都では、先述した「テレワーク活用による障害者雇用促進モデル事業」を募集中です。専門家のアドバイスを受けながら障害者のテレワークを導入・推進できる取り組みとなっていますので、ぜひ利用をご検討ください。

詳しくは以下の関連記事で解説しています。

(関連記事)

都内中小企業必見!東京都のテレワーク助成制度

【参考】

テレワーク実施率調査結果(11月の調査結果)|東京都

東京テレワーク推進センター 公式サイト

障害者の新しい働き方事例集|東京都

ジョブサポートパワー株式会社 公式サイト

株式会社インターファクトリー 公式サイト