2025/02/18

【障害者雇用状況】民間企業は過去最高を更新、短時間・特定短時間の状況は?【2024年】

本ページはプロモーションが含まれています

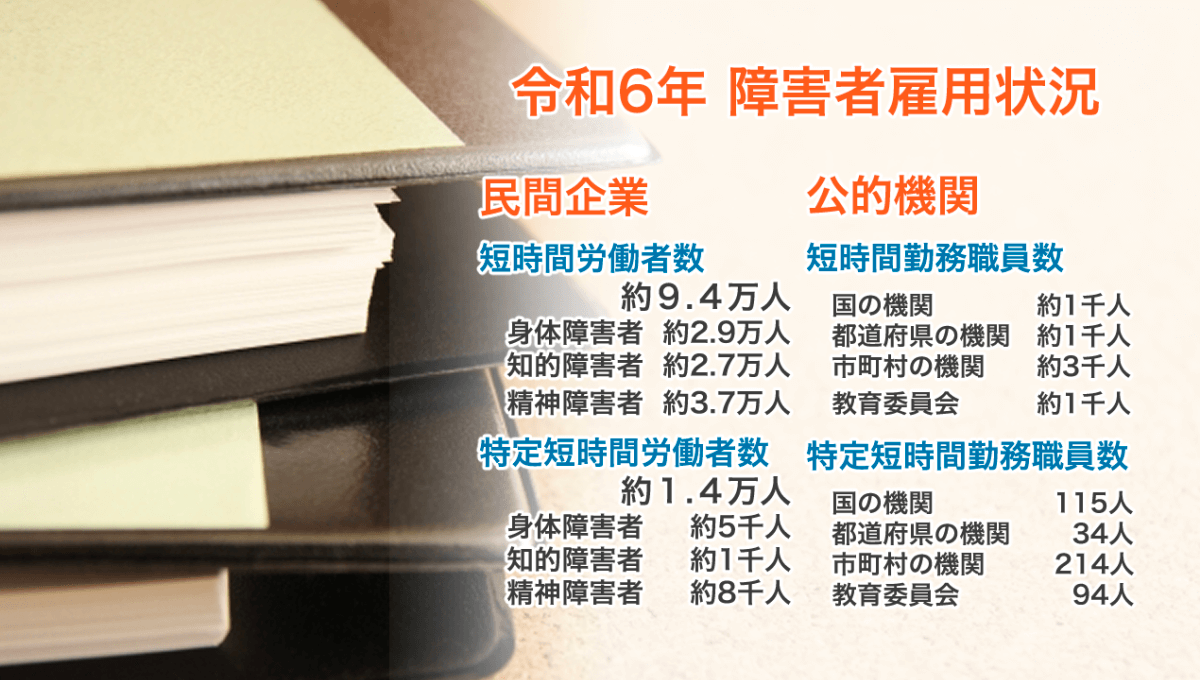

2024年12月20日、厚生労働省が「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」を公表しました。今回は、2024年4月から算定対象となった「特定短時間」の労働者、勤務職員に関する雇用状況も報告されています。

民間企業や公的機関、独立行政法人等において、週20時間〜30時間、週10時間〜20時間で働く方々はどのくらいいるのでしょうか。民間企業については企業規模別・障害種別・産業別、公的機関や独立行政法人等については障害種別に見ていきましょう。

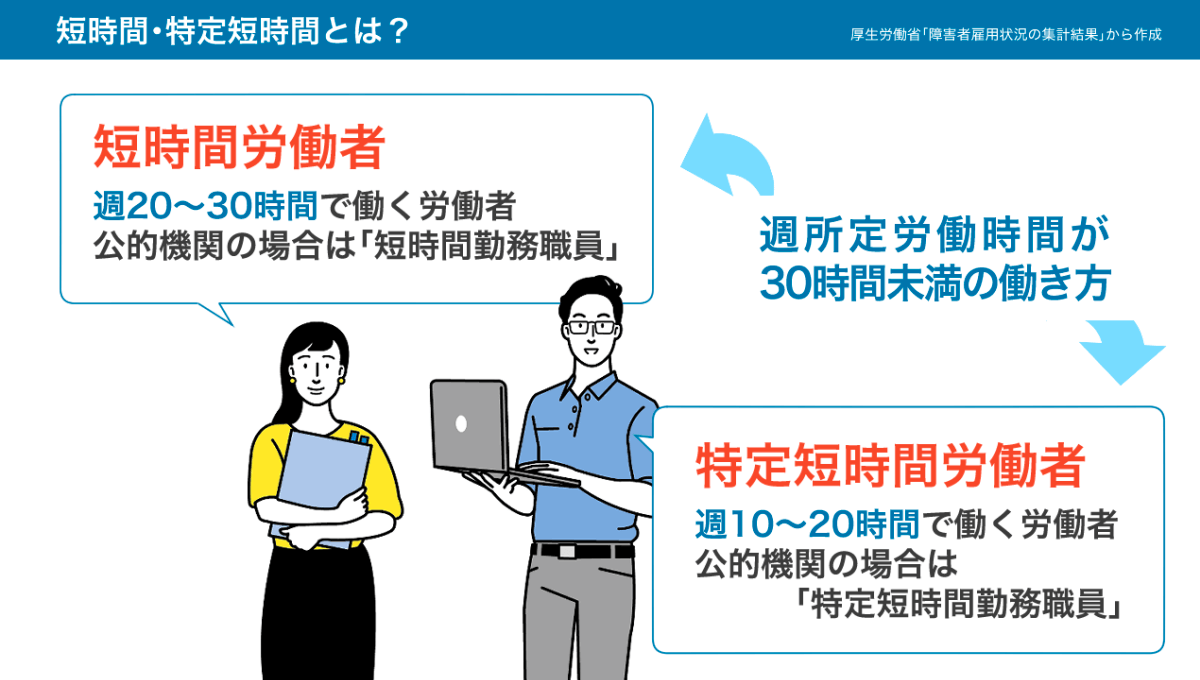

短時間労働者・特定短時間労働者とは

2024年4月から、1週間の労働時間が20時間未満の「特定短時間労働者」が障害者雇用の算定対象となりました。

まず、用語の確認をしておきましょう。短時間労働者と特定短時間労働者は、それぞれ下の表にある労働時間で働く労働者のことです。

【短時間労働者・特定短時間労働者の意味】

| 分類 | 1週間の所定労働時間 | 備考 |

| 短時間労働者 | 20時間以上30時間未満 | — |

| 特定短時間労働者 | 10時間以上20時間未満 | 2024年4月から新たに障害者雇用の算定対象となった |

今回の厚労省による集計結果では、算定における計算の都合上、身体障害者と知的障害者については重度か否かに分けて人数が記載されています。当コラムでは、障害が重度であるか否かを問わず、所定労働時間だけで分類して見ていきます。そのため、身体障害者と知的障害者については重度と重度でない場合の合算になっていることにご注意ください。

民間企業における短時間労働者・特定短時間労働者の雇用状況

では、民間企業における短時間労働者・特定短時間労働者の雇用状況を見ていきましょう。

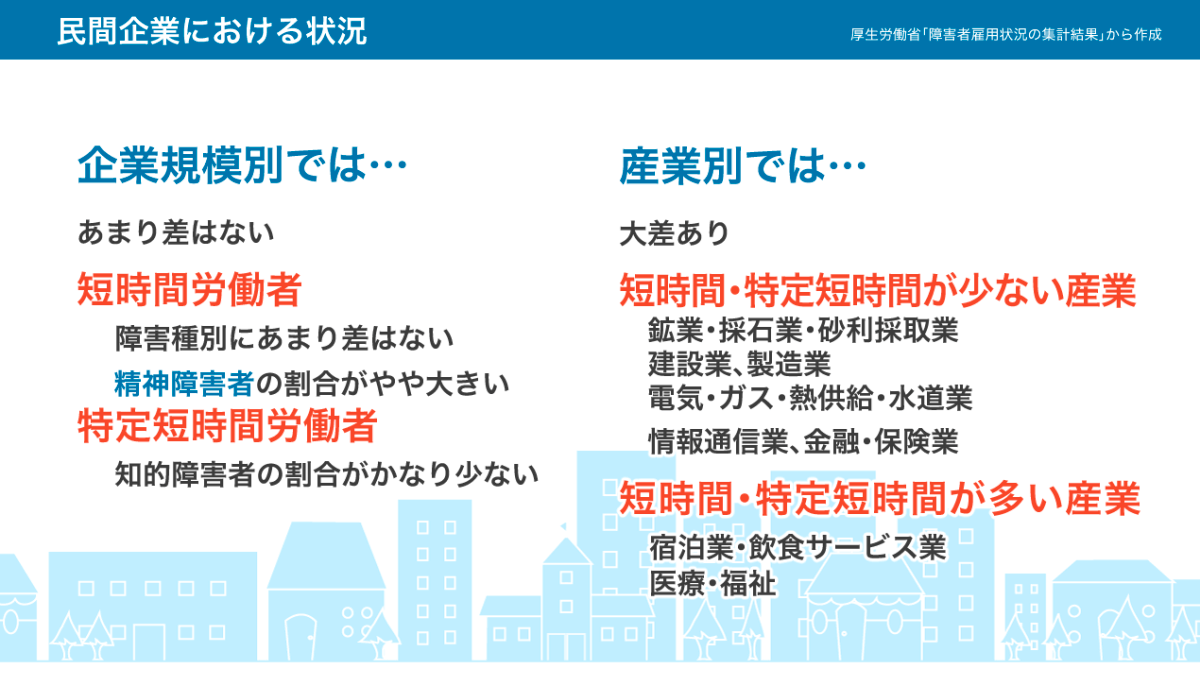

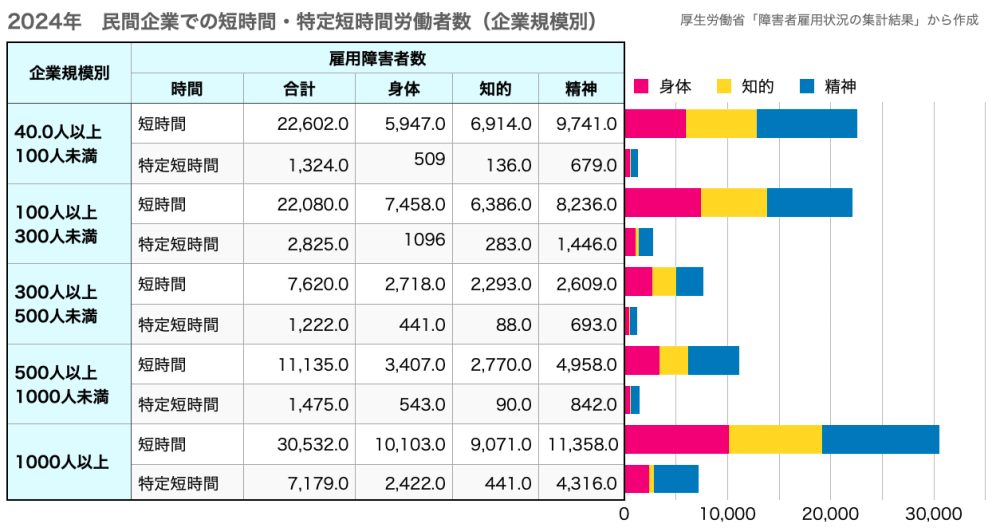

民間企業では障害種別を問わず活用される

民間企業について企業規模別で見ると、従業員数1,000人以上の大企業で働く短時間労働者・特定短時間労働者が多いようです。加えて、40.0人以上300人未満の企業でも、比較的多くの人が週30時間未満で働いていることがわかりました。

短時間や特定短時間で働く人の数が少ないのは、300人以上1,000人未満の企業規模です。この2つの企業規模において、法定雇用障害者数を算出するための基礎となる労働者数の合計は560万人ほど。従業員数100人以上300人未満の規模における算定基礎の労働者数が約570万人で同程度のため、他の企業規模における割合で比較してもやや低い水準といえます。

障害種別の割合では、短時間労働者についてはあまり偏りがないか、むしろ精神障害者の割合が大きい傾向が見られます。特定短時間労働の場合は、知的障害の割合が一気に減り、身体障害や精神障害のある方による利用が多い結果となりました。

特定短時間労働者の算入は、もともと「週20時間未満でなら働ける」という精神障害者の状況も考慮して導入されたものです。これを考えれば、精神障害のある労働者の割合が大きいことは、制度導入の目的にかなう状況といえるでしょう。

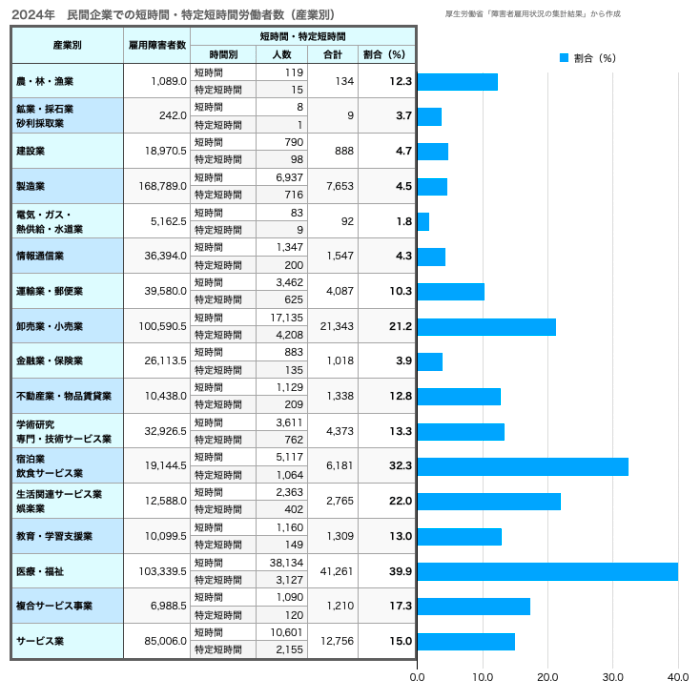

民間企業の産業別では大差あり

ただ、産業別では、短時間労働・特定短時間労働の労働者の割合には大きな差が見られます。

「電気・ガス・熱供給・水道業」では雇用障害者数の1.8%しか短時間労働者・特定短時間労働者がいない一方で、「医療・福祉」では39.9%が短時間・特定短時間で働いていました。

まずは「週10時間以上20時間未満の働き方も、実雇用率の算定対象になる」という新しい制度を、事業主や障害者雇用担当者に知ってもらう必要があるのかもしれません。

(関連コラム)

公的機関・独立行政法人等における障害種別の人数

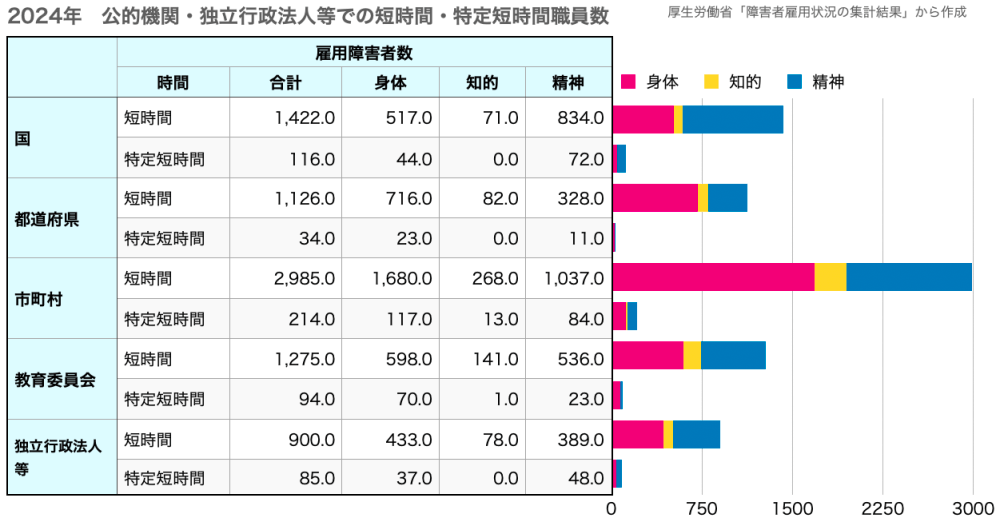

次に、公的機関・独立行政法人等における短時間勤務職員・特定短時間勤務職員の状況をご紹介します。

公的機関や独立行政法人等における短時間・特定短時間で働く方の人数と障害種別の割合は、下表のとおりです。

国の職員については、精神障害の割合が短時間・特定短時間の半数以上を占めました。これに対して都道府県や市町村では、そもそも身体障害者の割合が大きいこともあってか、身体障害のある職員を中心に活用されているようです。

教育委員会では、雇用障害者数における障害種別の割合と比較すれば、精神障害のある職員による利用が大きいといえます。しかし、特定短時間での勤務では、身体障害のある職員の割合が大きくなっていました。

独立行政法人等では、短時間で働く人は身体障害や精神障害のある人が中心。特定短時間では、精神障害の割合が身体障害の割合を上回りました。

公的機関や独立行政法人等における短時間労働・特定短時間労働の活用は、“これから”という状況かもしれません。民間企業における業務配分やチーム体制といったノウハウで行政においても有効な部分を参考にしていくことが、今後の働き方の多様性確保や採用する人材の範囲拡大につながりそうです。

障害者雇用における多様な働き方の選択肢

週10時間以上20時間未満の働き方が障害者雇用における算定対象となったことで、法定雇用率達成の義務を負う企業にとって、より障害者雇用を進めやすい体制となりました。この特定短時間労働の具体的なメリットは、週20時間より少し短い労働時間なら勤務できる障害者や、障害のある従業員への対応を着実に進めたい企業にとって、時間的・精神的余裕が生まれることです。

障害のある方にとって働きやすい職場環境や業務の割り振りを実現するには、「1人分の仕事を1人に割り振る」という発想より、

「1人分の仕事を2人以上に割り振ってチームで進める」

「5人の業務に共通する作業を抽出して、別の1人に任せる」

など、柔軟な割り振り方が有効な場合もあります。

こうした施策と組み合わせることで、週20時間未満でも業務が中途半端で終わらない働き方を実現できるでしょう。

企業や自治体の障害者雇用の好事例、障害者職業総合センター(NIVR)などが公表しているさまざまな報告書にあるノウハウを活用しながら、障害者雇用における多様な選択肢を増やしていきたいところです。

(関連コラム)

【参考】(データ出典元)

令和6年 障害者雇用状況の集計結果|厚生労働省