2021/05/11

パラリンピック競技で話題の「ボッチャ」 ルールや用語を分かりやすく解説!

本ページはプロモーションが含まれています

パラリンピック競技種目として、たびたび耳にする「ボッチャ」。ボールを交互に投げて点数を競い合うというルールで、日本では四肢に障害のある方から立ったまま競技できる方まで、性別・年齢を問わず楽しめるスポーツとしても知られています。一方で、ボッチャボールはほとんど弾まないため、投げ方や停止させる位置など、かなり戦略性が高いのも魅力。今回は、ボッチャのルールや用語、戦略の例を分かりやすく解説します。

もくじ

ボッチャとは? 競技の特徴

「ボッチャ」はイタリア語で「ボール」の意味。古代ギリシアの球投げに起源をもち、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されました。パラリンピック競技となったのは1984年のニューヨーク大会からです。

ボッチャには大きく分けて3つの特徴があります。順番に見ていきましょう。

特徴1:ボールは3種類! 戦略性が高い「地上のカーリング」

ボッチャは、ボールを投げて得点を競う競技。白・赤・青の3種類のボールがあります。白ボールは「ジャックボール」、赤と青は「カラーボール」です。

ゲームの進め方の特徴や戦略性の高さから「地上のカーリング」と呼ばれていますが、最も大きく異なるのが「的」です。

カーリングでは的の中心近くにストーンを寄せて得点を狙います。一方、ボッチャでは、的の中心にあたるものがジャックボールになります。最初にジャックボールを投げ、これを的として各チームがカラーボールを投げ合うのです。当然、ジャックボールは競技中に他のボールと当たって動くこともあります。

ボッチャは「的の中心が移動するカーリング」と考えると、分かりやすいかもしれませんね。

特徴2:選手は4クラスに(日本では6クラス)に分類される

正式な競技では、ボッチャの選手は4クラスに分類されます。どのクラスに分類されるかで使える用具などのルールも少しずつ異なっているのが、ボッチャの2つめの特徴です。

たとえば、ボールは選手自身の手で投げるのが基本ですが、自分で投げるのが難しい選手の場合は、

- 足でボールを蹴る

- 競技アシスタントに投球をサポートしてもらう

- 定められた用具を使ってボールを転がす

などの方法が、障害の程度に応じて認められています。

特徴3:年齢・性別、障害の有無にかかわらず楽しめる

ボッチャの3つめの特徴は、パラリンピック競技以外では年齢・性別・障害の有無に関係なく皆で楽しめるスポーツだという点です。

公式大会や特別支援学校に通う生徒のための「全国ボッチャ選抜甲子園」では、参加者に制限があります。しかし、ボッチャができるスポーツイベントや施設では、身体に障害のない方も参加可能です。

特に日本では、正式な試合の4クラスに加えて障害がそれほど重くない方や立ったまま投球できる方のためのクラスも設けられました。

「難しいけど面白かった」「狙った通りのコースで投球できたときは快感!」など、参加者それぞれに投球や戦略を楽しめます。

パラリンピック競技の対象者と強豪国

ボッチャの公式大会に参加できるのは、重度脳性麻痺者か、同程度の四肢重度機能障害者です。

パラリンピックの選手となるには、世界各地で開催される国際ボッチャ競技連盟(BISFed)公認の世界大会に出場し好成績を収めることや、パラリンピック前年に行われる地域別選手権で優勝していることなどが条件となっています。

ボッチャの強豪国として注目されているのは、タイや日本、イギリス、カナダ、ブラジル、香港、韓国など。特にタイは最強と言われ、2016年のリオ大会ではボッチャ全7種目でメダルを獲得しました。日本は混合団体(BC1/BC2)で銀メダル、ブラジルは混合ペア(BC3)で金メダルを獲得しています。

なお、東京パラリンピックの事前キャンプ地は神奈川県相模原市の予定です。

(関連記事)

相模原市に強豪ブラジルのチームがやってくる

※パラリンピックの最新情報は大会公式サイトでご確認ください。

個人戦・ペア戦・チーム戦のクラス分けと参加できる人数

ボッチャの正式な大会の種目は全部で7種目あります。

まず、試合は大きく分けて個人戦・ペア戦・チーム戦(団体戦)の3種類。チーム戦は、1チーム3人で戦います。

これらの種目に出場するには、出場可能な「クラス」でなければなりません。正式種目でのクラス分けは4種類で、それぞれ「BC1」「BC2」「BC3」「BC4」と呼ばれます。

<種目と出場可能なクラス(合計7種目)>

- 個人戦(1対1)

- BC1

- BC2

- BC3

- BC4

- ペア戦(2対2)

- BC3

- BC4

- チーム戦(3対3)

- BC1 / BC2

各クラスの規定は、以下のとおりです。

<ボッチャにおける選手のクラス分け>※各クラスの条件をすべて満たす

- BC1:

車いすの操作不可

四肢・体幹に重度の麻痺がある

自分で投球可能

脳原性疾患である - BC2:

上肢での車いす操作がある程度可能

自分で投球可能

脳原性疾患である - BC3:(最も障害が重いクラス)

自己投球ができず、用具を使って投球する - BC4:

BC1・BC2と同等の重度四肢機能障害がある

自分で投球可能

非脳原性疾患(筋ジストロフィーなど)

車いすの操作や用具の位置などの調整、ボールを丸めたりするのを手伝う競技アシスタントをつけられるのは、BC1とBC3、BC4です(BC4はボールを足蹴りする選手のみ可)。

また、これら4クラスに加え、日本では独自に「オープンクラス」を定めています。オープンクラスは、障害の程度が上記4クラスに当てはまらない選手のためのクラスです。

<日本独自の「オープンクラス」>

- オープン座位:

BC1〜BC4に該当しない

座って投球する

車いすの使用の有無は問わない - オープン立位:

BC1〜BC4に該当しない

立って投球が可能

(片麻痺や下肢の股関節疾患など)

ボッチャの種目とクラス分け等の基準

| 種目

(対象クラス) |

障害の基準等 | 用具の使用 | 競技

アシスタント |

|

| 個人戦 | BC1 | 車椅子の操作不可

四肢・体幹に麻痺がある 自分で投球可能、脳原性疾患である |

☓ | ◯ |

| BC2 | 上肢での車いす操作がある程度可能

自分で投球可能、脳原性疾患である |

☓ | ☓ | |

| BC3 | ※最も障害が重いクラス

自己投球ができない 用具を使って投球する |

◯ | ◯ | |

| BC4 | BC1・BC2と同等の重度四肢機能障害

自分で投球可能、非脳原性疾患(筋ジストロフィーなど) |

☓ | △ | |

| ペア戦 | BC3 | ※個人戦に同じ | ◯ | ◯ |

| BC4 | ※個人戦に同じ | ☓ | ||

| チーム戦

(団体戦) |

BC1/BC2 | ※BC1とBC2の混合チーム | ☓ | BC1のみ◯ |

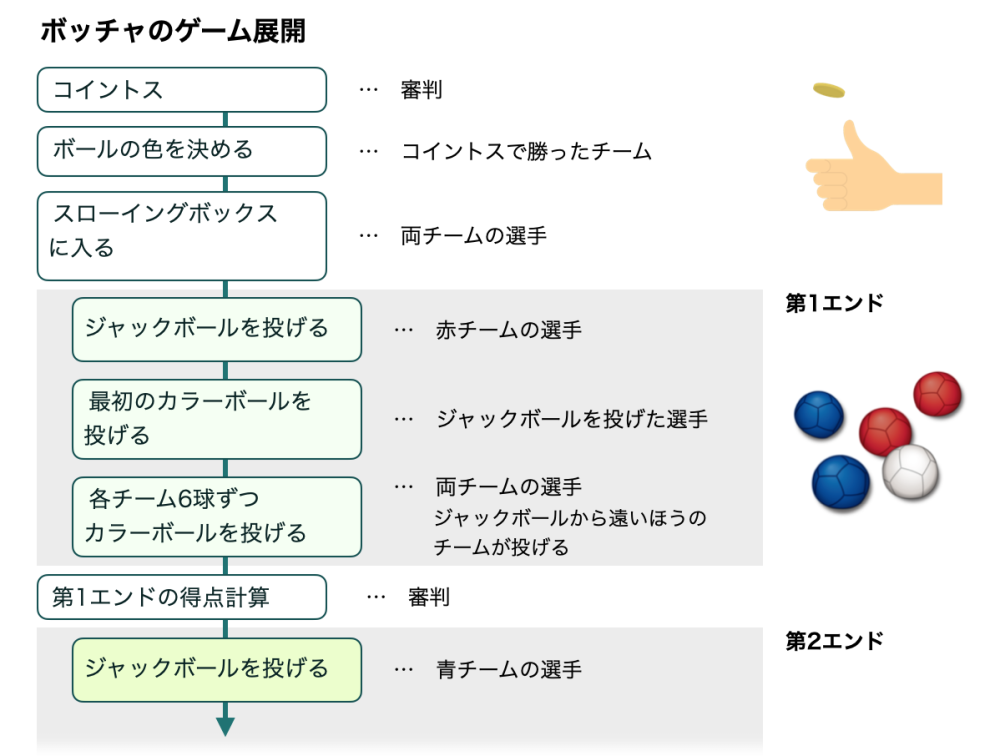

ゲーム全体の流れ —コイントスから得点計算まで

ボッチャの試合では、各チームが合計6個ずつボールを投げ、すべて投げ終わると「1エンド」が終了して得点計算が行われます。1試合でいくつのエンドを行うかは種目によって異なります。どのように試合が進むのか、順番に見ていきましょう。

まず、試合開始にあたり審判がコイントスを行います。コイントスで勝ったチームが、赤ボールを使うか青ボールを使うかを選択。使うボールの色が決まったら、スローイングボックスに選手が入って試合開始です。

各エンドでは、最初にジャックボール(白いボール)を投げます。第1エンドでジャックボールを投げるのは赤チーム。続いて、ジャックボールを投げた選手が、最初のカラーボールを投げます。

その後は、全てのボールを投げきるまで、ジャックボールから遠いカラーボールを投げた方のチームが投げます。ジャックボールに一番近いボールが赤なら、青チームが投げるといった具合です。

各チームが6個ずつ投げ終わったら、1エンド終了。審判が加点となるボールを数え、得点計算を行います。

第2エンド以降は、前のエンドの先攻が赤であれば青のチームが、青であれば赤のチームがジャックボールを投げます。

エンド数は一般的には、個人・ペア戦で4エンド、チーム戦で6エンドです。

以上の流れで競技を進め、最終エンドが終了したときの総得点で勝敗が決定します。

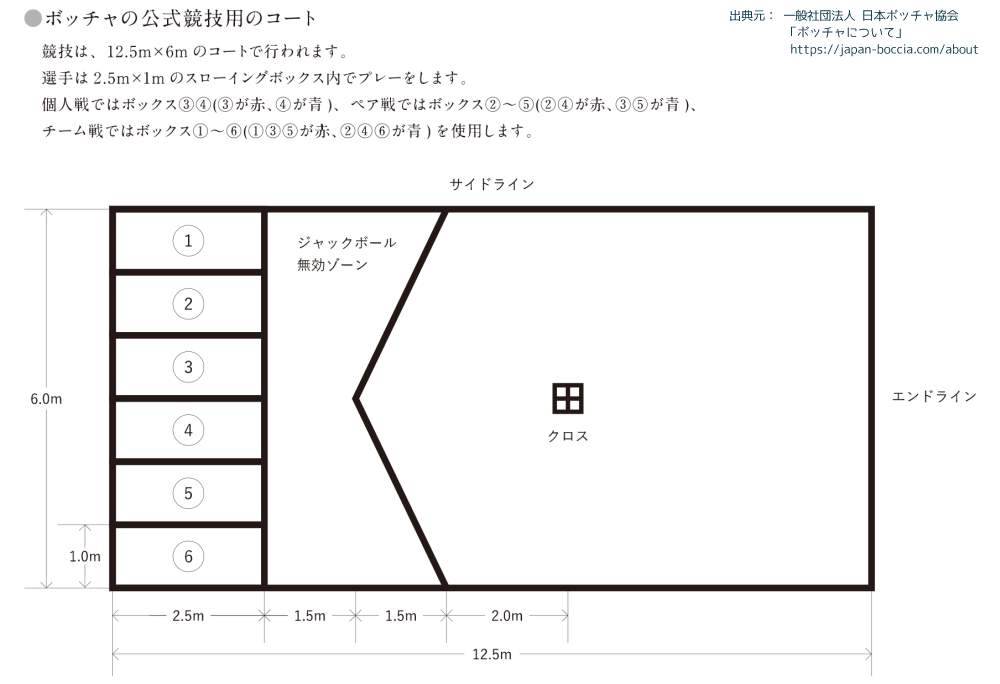

簡単に図解!ボッチャのコートとルール

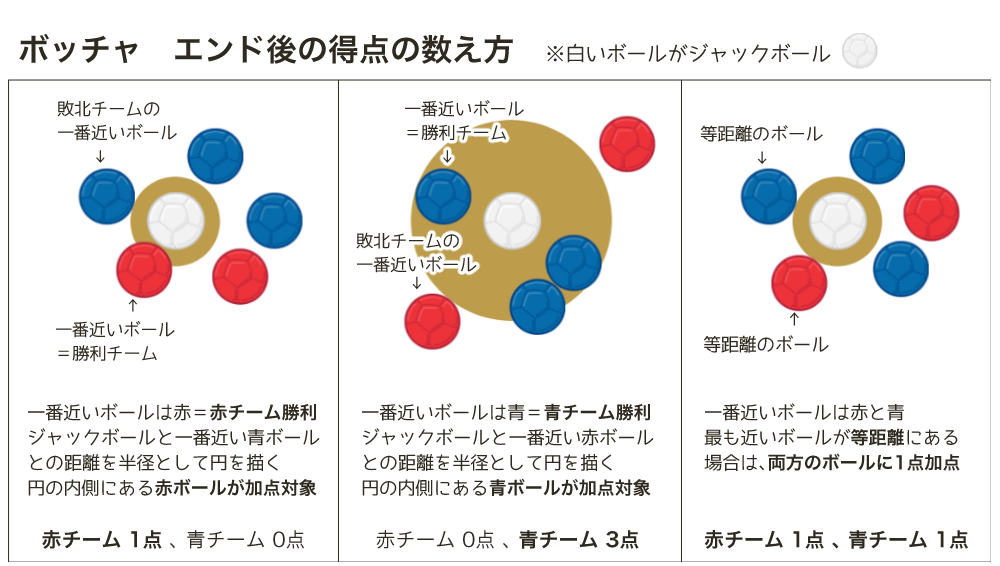

試合を進めるにあたり、コートに引かれた線の意味やボールの投げ方、具体的な点数の数え方を知っておきましょう。特に点数の数え方については、少し分かりにくいので図も参考にしてください。

ボッチャのコートとスローイングボックス

ボッチャのコートは、バドミントンのコートと同じ大きさ。手前側に6つのスローイングボックスがあり、選手はこのボックスの中からボールを投げなければなりません。ボックスには番号が振られており、種目によってどこを使うかが異なります。

<種目別、使用するスローイングボックス>

- 個人戦:3(赤)、4(青)

- ペア戦:2・4(赤)、3・5(青)

- チーム戦:1・3・5(赤)、2・4・6(青)

また、スローイングボックスの近くにはジャックボール無効ゾーンがあります。エンド開始時にジャックボールが無効ゾーンに入ったりコート外に出たりした場合、そのジャックボールは無効です。無効になった場合、相手チームがジャックボールを投げます。

投球で注意すべきことは、スローイングボックスの線を踏んだり越えたりして投球してはいけないということ。これらの投球は反則と見なされ、投げたカラーボールがコートの外に置かれて得点外となってしまいます。必ずスローイングボックスの内側から投げましょう。

レクリエーションなら2〜4個のスローイングボックスのコートでもOKです。ジャックボール無効ゾーンやクロス、サイドライン、エンドラインなどがあれば、コート自体の大きさを変更しても構いません。

ボールの投げ方と点数の数え方

ボールは上から投げても下から投げても、手で投げられない場合は足で蹴っても大丈夫。足蹴りも難しい場合(BC3)は、投球のための用具を使用できます。

基本の球種は3つあり、それぞれ「アプローチ」「ヒット」「プッシュ」と呼ばれます。

<ボッチャの基本の球種>

- アプローチ:目標となる位置にボールを近づける投げ方

- ヒット:他のボールに当てて飛ばす投げ方

- プッシュ:他のボールを押して近づける投げ方

これらの球種を駆使して、なるべく自分のチームのボールをジャックボールに近づけましょう。

各エンドが終了すると、得点計算開始。得点は、原則としてジャックボールから一番近いカラーボールを投げたチーム(各エンドの勝者)にのみ入ります。

たとえば、ジャックボールから最も近いカラーボールが赤の場合は、赤ボールのチームに得点が入り、青チームは0点。ジャックボールから最も近いのが青ボールの場合は、青ボールのチームに得点が入って、赤ボールのチームへの加点はありません。

得点できるチームの点数は、「ジャックボールから最も近い敵のボール」よりもジャックボールに近い自分のチームのボール1つにつき1点です。

もし、ジャックボールに最も近い赤ボールと青ボールがジャックボールから全く同じ距離にある場合は、それぞれのボール1つにつき1点が入ります。

全てのエンドが終わったら、各エンドの得点をチームごとに合計。総得点がより高いチームが、試合の勝者です。

「ランプ」「リリーサー」「キャリパー」「パドル」? 用具の種類と名前

ボッチャにはいくつかの重要な用具があります。全ての選手が使用するもの、一部の選手だけが使えるもの、審判が使うものに分けて見ていきましょう。

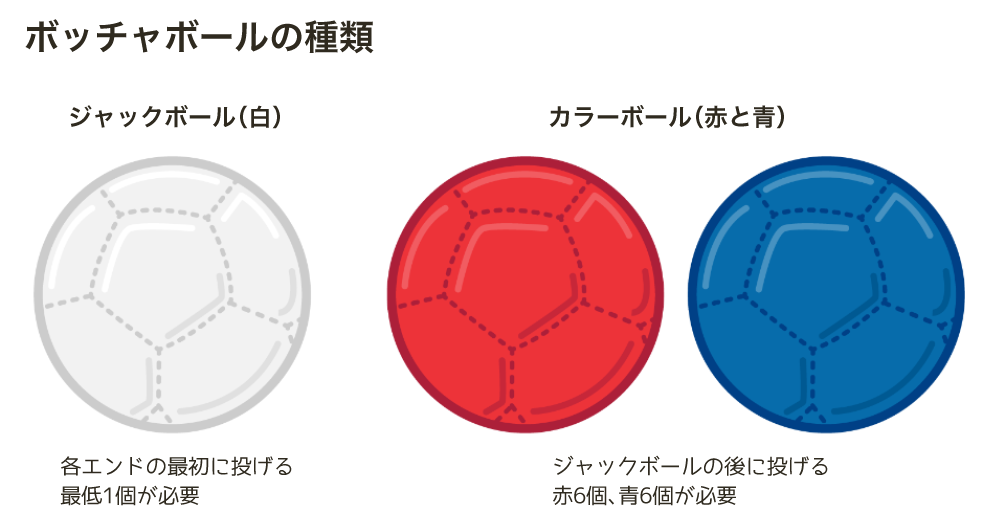

全ての選手が使う「ボッチャボール」 種類と大きさ

全ての選手が使うボッチャに不可欠な用具は「ボッチャボール」。これまで紹介してきたジャックボールやカラーボールのことです。表面はつまめるくらい柔らかく、投げてもほとんど弾まないのが特徴。いくつかの硬さのカラーボールを使い分けて戦略性を高めることができます。

ボッチャボールは色ごとに個数が決まっており、最低でも以下の個数のボールが必要です。

<ボッチャボールの色と個数>

- 白(ジャックボール) 1個

- 赤(カラーボール) 6個

- 青(カラーボール) 6個

ボッチャボールは市販のものでも、自分で手作りしたものでも構いません(公式大会の場合はボールの検査を受けます)。スポーツ用品店等でレンタルすることも可能です。

「マイボール」を使う選手も多いので、長く楽しむなら自分のお気に入りのボールを探してみるとよいでしょう。

<公式競技でのボールの重さ・大きさ等の規定>※皮革製や合皮製が一般的

- 重さ:275g±12g

- 周りの長さ:270mm±8mm

- 転がり具合:テストによって合否を判定

レクリエーションでは、扱いやすいミニボールを使うこともあります。

BC3クラスの選手が使える用具「ランプ」と「リリーサー」

最も障害が重いクラスであるBC3では、投球するための用具を使えます。それが、勾配具「ランプ」とボールをランプから押し出す「リリーサー」です。

ランプは滑り台のような形をしており、選手がボールを押し出しやすい高さに調整して使えます。試合状況に応じて部品で継ぎ足して高さや長さを調節することも可能です(スローイングボックスからはみ出してはいけない)。ランプの形状は自由ですが、大きさについては1m×2.5m以内にしなければなりません。

一方、リリーサーは、ランプから手でボールを押し出せない選手が使う用具。頭部や口に装着して、ボールを押し出すために使用します。棒の先端が丸くなった形のものもあれば、金属製の先端がボールを押し出しやすい形に加工されているものもあります。

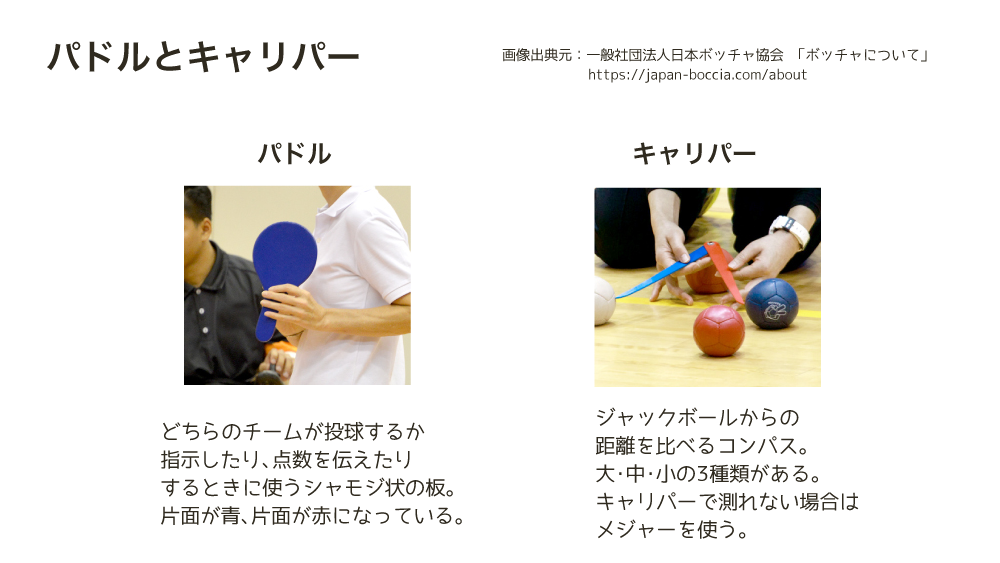

審判が使う「パドル」と「キャリパー」

ボッチャの審判は、「パドル」や「キャリパー」を使います。

「パドル」は、審判が選手に指示を出すときに使う板のこと。長さが30cmほどの卓球のラケットのような形をしており、片面が青、もう片面が赤となっています。

審判は、選手にカラーボールを投げるよう指示する際にパドルを使います。たとえば、パドルが青を示していれば、投球は青チームの番です。エンド終了時と試合終了時には、パドルに指を添えて各チームの得点を伝えるなどもします。

「キャリパー」はコンパスのことです。エンド終了時に得点計算をする際、ジャックボールとカラーボールの距離を比較するのに使用します。大・中・小の大きさがあり、大きいキャリパーでも計測できない場合はメジャーを使うこともあります。

具体的には、

- ジャックボールを中心として最も近いカラーボール(A)を探す

- (A)とは異なるカラーボールで、ジャックボールに最も近いカラーボール(B)を探す

- キャリパーを使い、ジャックボールとBの距離をとる

- キャリパーでとった長さよりも距離が短いAサイドのカラーボールの数を数える

などの使い方をします。

ボッチャの戦略とテクニック

ボッチャの戦略は、エンド開始直後のジャックボールの投球から始まります。その後、ボール同士をぶつけたり、衝撃を利用して軌道を変えたり、ボールを飛び越えたり…。もし状況が不利になってきたら、カラーボールを当ててジャックボールを動かしてしまうのもアリです。

実際に使われている戦略やテクニックの一部を見てみましょう。

ジャックボールを有利な位置へ!

エンドが開始されると、最初にジャックボールを投げます。有効範囲であれば、どこに投げても構いません。そのため、自分のチームがカラーボールを寄せやすい位置にジャックボールを投げられれば、それだけで有利になります。

自分のチームから近く、相手のチームから遠い位置を狙ってジャックボールを投げてみましょう。

ただ、ジャックボールを遠くに投げすぎるとカラーボールで狙うのが大変。ジャックボール無効ゾーンを少し越える程度の位置に投げられれば、カラーボールを寄せやすいでしょう。

試合が進み、相手側のボールのほうがジャックボールの近くにある状況になっても、諦める必要はありません。ジャックボール自体を自分側のボールに寄せてしまうという戦略があるからです。これにはジャックボールにカラーボールを当てるという正確な投球が必要ですが、できるようになれば一気に有利になるでしょう。

ボールの軌道を曲げたいなら「ぶつける」

基本的にボッチャボールはほぼ真っ直ぐに転がります。しかし、ビリヤードのようにボール同士をぶつければ、意図的に軌道を変えることも可能です。

隙間にボールを通したい時や、相手のボールを弾きながらジャックボールに寄せたい時などは、ヒット後のボールの軌道を考えながら投げてみてください。

手前の相手側ボールが邪魔なら「飛び越える」

手前に相手側のボールが並んでいて、自分側のボールをジャックボールに近づけにくい場合があります。そんな時は、相手側のボールを飛び越えるテクニックが役立つでしょう。

ボッチャボールはほとんど弾まないものの、投げ方によってはボール1つ分を飛び越えるくらい弾むこともあります。ちょっとした弾みを利用して飛び越え、相手側とジャックの間に自分側のボールをねじ込む戦略が可能です。

ジャックの周りにカラーボールが密集していたら「乗せる」

試合が進むと、ジャックボールの周囲にカラーボールが密集して、それ以上ジャックボールに近づけないこともあります。そのような状況では、カラーボールを「乗せる」テクニック・戦略が有効です。

ジャックボールとそれに隣接するカラーボールの間にうまく乗せられれば、よりジャックボールに近い位置に寄せられます。もし下にあるカラーボールが動いても、ジャックボールの隣に自分のボールが落ちる可能性が高いでしょう。

まずは自分の得意な投げ方を探してみよう

ボッチャは戦略性が高く、テクニックもさまざま。ボールの投げ方だけでも、基本3種に加えて応用技も数種類見られます。

戦略を広げるには、まず自分の得意な投げ方を1つ探してみてください。

転がして近づけることが正確にできるようになれば、転がしてぶつける、転がして弾くといた投げ方への応用も可能。高い位置からボールを落とす投げ方なら、高さや勢いを変えてボールを弾ませるテクニックを使いやすくなるでしょう。

技のやり方や使い方は、Youtubeなどにあるボッチャ動画がとても参考になります。

【参考動画】

I’mPOSSIBLE(アイムポッシブル)|ボッチャをやってみよう!(ボッチャのルール)|Tokyo 2020

全国でボッチャの大会やイベント開催も

「ボッチャを見てみたい」「ボッチャをやってみたい」と思ったら、ぜひボッチャの大会やイベントを探し観戦・参加してみましょう。

ボッチャの公式大会は一般社団法人日本ボッチャ協会の公式ページで、イベントなどはボッチャの普及を目指す団体や自治体のサイトで探すことができます。インターネットで「ボッチャ 体験教室」「ボッチャ イベント」などのワードで検索してみてください。

また、「ボッチャ1万人プロジェクト」の公式Twitterや公式Instagramでも、国内の大会やイベント、メディア情報などを発信しています。ボッチャについてもっと知りたい方は、ぜひ覗いてみましょう。

【参考】

一般社団法人 日本ボッチャ協会

競技紹介 ボッチャ|東京2020

ボッチャ1万人プロジェクト