2025/05/14

大人のASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴と診断基準、種類

本ページはプロモーションが含まれています

ASD(自閉スペクトラム症)とは、発達障害の1つです。ASDの特徴や困り事が世間で知られるようになり、「自分もASDなのでは?」と感じるようになった方もいるかもしれません。

今回は、ASDの特徴や診断に関することから、ほかの障害・精神疾患との併存、二次障害、精神障害者手帳の取得についてご紹介します。

maruco / PIXTA(ピクスタ)

もくじ

大人のASDとは?特性の例と原因、自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群

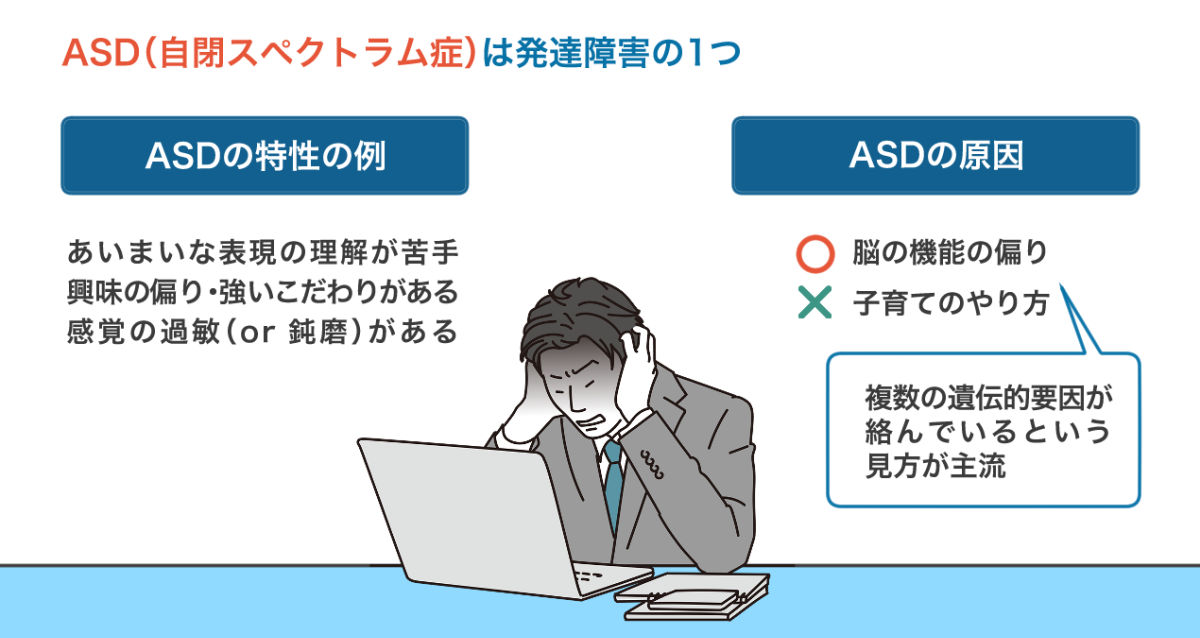

ASDの正式名称は「Autism Spectrum Disorder」。日本語では「自閉スペクトラム症」や「自閉症スペクトラム」「自閉症スペクトラム障害」などと呼ばれます。発達障害(神経発達症)の1つです。

ASDの大きな特徴には、人間関係や社会性において困難が生じやすく、自分が興味のあること・こだわりのあることに固執したり高い集中力を発揮したりすることなどがあります。

まずは、ASDの概要と診断基準について確認していきましょう。

ASDとは?

ASDとは、脳の機能の偏りにより、ほかの人たちよりもできること・できないことの凸凹が大きいという特性を示す発達障害の1つです。具体的にどのような得意・不得意があるのかには、個人差があります。

ASDでよく見られる特性は、以下のものです。

【ASDで見られる特性の代表例】

- コミュニケーションで「なるべく早く」などのあいまいな表現があると、適切に理解できない

- 特定のことに強くこだわり、それを妨げられるとひどく怒る

- 光・音・匂い・温度・痛みなどの刺激に対して、感覚過敏または感覚鈍磨がある

ただし、具体的にどのような特性が現れるかは人によって大きく異なります。

ASDがある人の割合は統計によってさまざまですが、概ね2.5〜5%の割合といわれています。

ASDの原因は、まだ明確にはなっていません。ただ、複数の遺伝的要因による先天的な脳の特性から生じるという考え方が主流です。

ASD当事者やその親が

- 「親の愛情不足が原因なんだ」

- 「適切なしつけができていないからだ」

といった言葉を浴びせられることがあります。しかし、こうした子育て自体は、ASDの原因ではありません。

そのため、“大人のASD”といわれる場合でも、ASDが後天的に出てきたという話にはなりません。

- 子どもの頃から傾向はあったが、大人になってから診断された

- もともとASDと診断されていたが、大人特有の事情で困っている

こうしたケースが、いわゆる“大人のASD”なのです。

自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群

以前は「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」といった名称が、診断でも使われていました。しかし、それぞれの特性を細かく見ていくと、必ずしも明確な線引きができるわけではないことがわかりました。そうした事情から、現在はASDという統一した名称で呼ばれています。

ただ、旧来の呼び方も、具体的な特性の現れ方を簡潔に示す場合に活用されています。そこで、「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」の主な特性の違いを簡単に見ておきましょう。

| 自閉症 | |||

| 知的障害 | 言葉の遅れ | 他人との交流 | こだわり |

| ある | ある | 困難 | 強い |

まず自閉症では、知的障害(IQ70未満)や言葉の遅れが見られます。重度の場合は、そもそも「話さない」「言葉による指示に反応しない」といった様子が見られ、会話でもオウム返しをする傾向があります。

自閉症の場合、対人関係やコミュニケーション、相手の感情・立場を理解したり、抽象的なことを理解したりすることが非常に困難です。そのため、1人で過ごすことを好みます。

興味の偏りやこだわりも強く、これらについて高い集中力を発揮する一方、妨げられるとかんしゃくを起こす傾向があります。

| 高機能自閉症 | |||

| 知的障害 | 言葉の遅れ | 他人との交流 | こだわり |

| ない | ある | 困難 | 強い |

自閉症と高機能自閉症の違いは、主に知的障害の有無です。高機能自閉症には知的障害がありません。ただ、言葉の遅れはあり、ほかの人たちと仲良くなりたくても関係づくりで失敗することが多く、結果として1人で過ごす傾向が強くなります。

チームワークが必要な活動も苦手で、興味の偏りや特定の行動についてのこだわりが見られます。

| アスペルガー症候群 | |||

| 知的障害 | 言葉の遅れ | 他人との交流 | こだわり |

| ない | ない | 困難 | 強い |

アスペルガー症候群の場合、知的障害も言葉の遅れも見られません。一方で、対人関係やコミュニケーションといった社会性での困り事、興味の偏りが見られます。

アスペルガー症候群の当事者は、いわゆる“行間”を読むことが苦手です。そのため、会話の文脈から外れた言動や相手の立場を考えない言動で、周囲を怒らせることがあります。冗談や皮肉も通じにくいでしょう。

興味の偏りやこだわりでは、規則性のあるものを好む傾向が見られます。「決まった手順」や「決まった配置」などの規則性が崩れると、混乱したり強い怒りを感じたりすることがあります。他方、興味のないことに対しては、あからさまに「どうでもいい」といった態度を見せてしまいます。

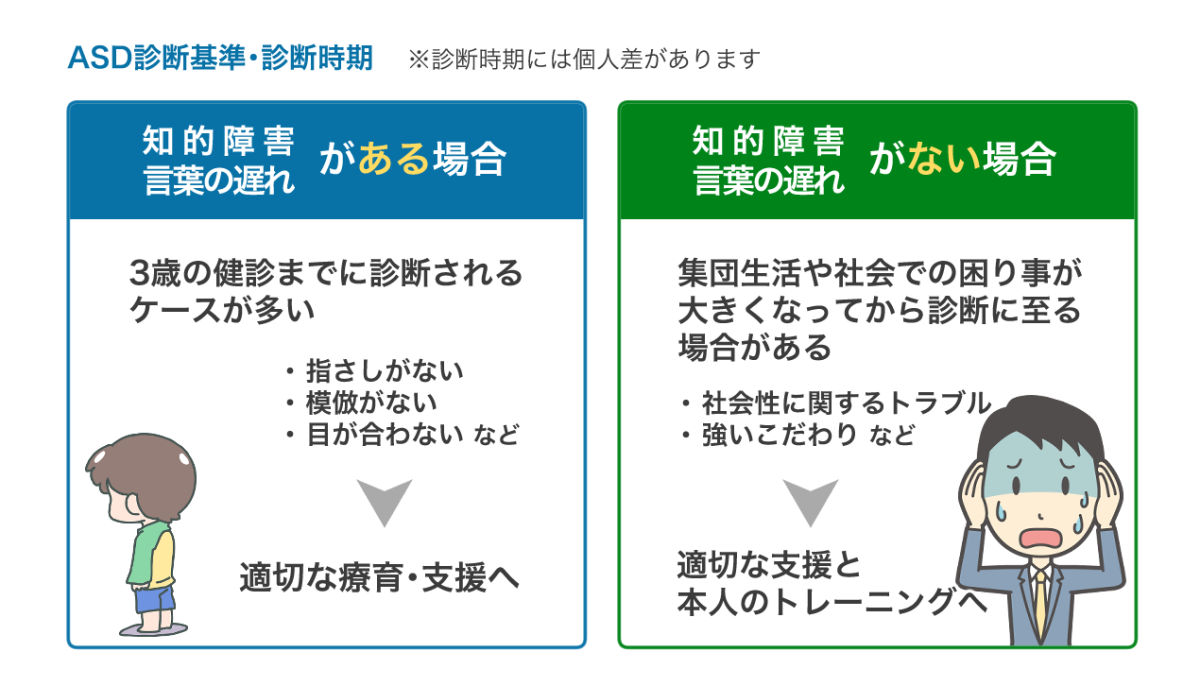

ASDの診断基準・時期と診断を受けられる場所

ASDの傾向は子どもの頃から現れます。そのため、特に知的障害をともなうケースや言葉の発達の遅れがともなうケースでは、3歳までの健診で診断を受けることが多いでしょう。

知的障害も言葉の遅れもない場合、大人になってから困り事が深刻化する例が珍しくありません。それをきっかけに適応障害などを発症し、精神科を受診してASDの診断に至る場合があります。

ASDの診断基準は、アメリカ精神医学会(APA)の精神疾患の診断分類の第5版(DSM-5)が参照されます。基準は大きく2つに分類されており、全部で7項目あります。

【ASDの診断基準】

| 大分類 |

項目 |

| A |

|

| B |

|

※DSM-5をもとに作成

診断の際は、

- 現在の状況の確認

- 子どもの頃の様子に関する確認(本人や保護者の記憶・記録)

- 母子手帳の記録

- 通知表などの記録と担当教諭によるコメント

なども重要です。補助的にASDの傾向をチェックする心理検査を受けることもあるでしょう。

ASDの社会性に関する分類:孤立型・受動型・積極奇異型

ASDの考え方を確立したイギリスの精神科医ローナ・ウィング博士は、同僚であるジュディス・グールド博士とともに、ASDの社会性に関する分類も提唱しました。それが、「孤立型」「受動型」「積極奇異型」と呼ばれるものです。

【ASDの社会性に関する分類】

| 型 |

概要 |

| 孤立型 |

|

| 受動型 |

|

| 積極奇異型 |

|

孤立型は、1人で部屋にこもったり、ずっと1人遊びをしていたりするようなタイプです。ほかの人々と一緒にいたいという気持ちが希薄であり、そもそも他人に対する関心もありません。

受動型は、自分からほかの人との交流を求めはしないものの、一緒に何かをしなければならない場合は、それを受け入れるタイプです。グループやチームでの活動中は、楽しそうな様子も見せます。

ただ、受動型のASD当事者は、自分から何かを要求したり行動したりすることは、ほぼありません。そのため、活動の中でも“あまり何もしない”役回りとなるケースが多く見られます。子どもの遊びでいえば、お医者さんごっこの患者役のような役割です。

積極奇異型は、ほかの人との交流を積極的に求める点で、孤立型や受動型とは異なります。しかし、一般的な交流方法を理解していないため、ほかの人から見ると「そういうやり方は嫌われるのでは?」と感じるような仕方で交流しようとします。例えば、

- 友達になりたくて、相手に対して叫ぶ

- 仲良くなりたくて、相手が嫌がることをする

といった方法です。いずれも、本人としては“友達と遊んでいる”感覚です。

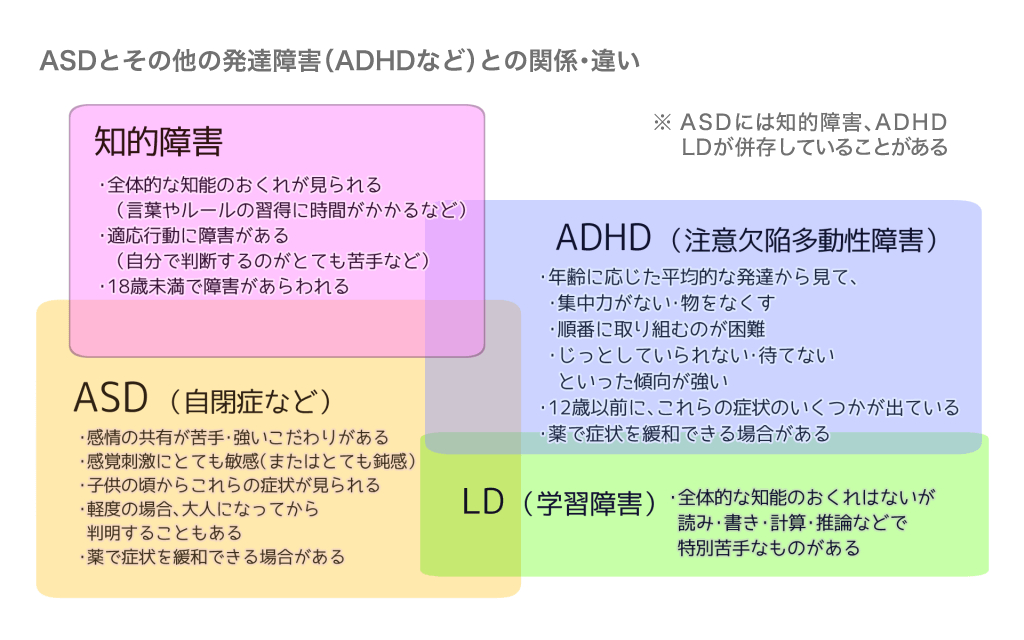

ASDとADHDの違いと併発、二次障害

ASD当事者には、ASDだけがあるという人もいれば、ほかの障害や疾患がある人もいます。併発するほかの発達障害の代表例は、ADHD(注意欠如・多動症)です。LD(学習障害)がある場合、読み・書き・計算などで困難が見られます。

また、ASDの分類でご紹介したように、知的障害のある当事者もいます。

精神疾患については、もともと併存しているものと、ASDの特性による困り事による大きなストレスから発症する適応障害やうつ病などがあります。

ASDとADHDの違い・併発

ASDで併発することも多いADHDは、集中力が続かなかったり落ち着いて座っていることができなかったりする発達障害です。興味が次から次へと移り、衝動的に行動してしまうなどが典型例です。

ASDとADHDが併存しているケースでは、例えば、次のような様子が見られるでしょう。

- 衝動的にいろいろなことに手を出しては、すぐに飽きてやめてしまう

- 部屋がとても散らかっていて、片付けるのが苦手である

- 思ったことをすぐに行動に移したり、相手にそのまま言ってしまったりして、トラブルになる

- 衝動買いが多く、お金を使い過ぎてしまう

ADHDによる特性については、薬物療法で緩和できることもあります。その場合、主治医と相談しながら、本人の体質に合う薬を探していきます。

ASDと併存する精神疾患

ASDと併存する精神疾患の代表例は、てんかんです。ASD当事者の約2割にてんかんがあると言われています。てんかんの発症時期については、5歳までの時期と10歳から18歳の時期が多いとされています。ただし、成人になってから発症する人もいるため、注意が必要です。

ほかの精神疾患についても、ASDにおける患者数は、一般成人の患者数よりも多いといわれます。代表的な精神疾患は、統合失調症です。ASD当事者における統合失調症の有病率は、一般成人の3〜4倍といわれています。

(関連コラム)

統合失調症の原因と症状は? 休業のタイミングと仕事復帰

ASD特性による二次障害

ASD当事者の精神疾患について、気をつけなければならないのが「二次障害」です。

二次障害とは、ASDやADHD、LDといった発達障害の特性による困難が原因となって発症した精神疾患のこと。例えば、ASDの特性によりトラブルが発生し、そのストレスが原因で抑うつ状態や不眠、対人恐怖症を発症するなどのケースです。

発達障害では、障害特性が原因となって生きづらさ・働きづらさに悩むことが多いものです。

- 任された役割をうまくこなせない

- 文脈や空気を読めないことで、周囲の人から怒られる・嫌われる

- 失敗経験から、ほかの人との交流をさらに拒むようになる

ASD当事者が就職して働き始めたあと、うまく職場になじめず適応障害になってしまうケースも、二次障害の1つといえます。

ただ、二次障害の原因は、対人関係・生活環境・職場環境などの後天的要因です。そのため、適切な医療や支援によって治すことはできますし、発症自体を予防することもできるとされています。

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得

ASD当事者として精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)の申請を考えている人もいるでしょう。

実際、ASDは精神障害者手帳の交付対象です。もしASDの特性によって日常生活や仕事に支障が出ているのであれば、精神障害者手帳の交付を申請できます。

(関連コラム)

精神障害者手帳の申請方法と更新手続き、等級の変更申請

ただし、ASDで困り事があっても交付を受けられないケースがあるのでご注意ください。具体的には、以下の場合です。

【ASDでも精神障害者手帳がもらえないケース(例)】

- 医師からASDの確定診断を受けていない

- 医師から「ASDの傾向がある」と言われたが、グレーゾーンであり確定診断ではない

- 初診から6カ月以上経っていない

少なくとも「ASDが原因で6か月以上にわたって日常生活や社会生活に支障をきたしている」という条件を満たしたあとで、申請を行いましょう。

障害者手帳を取得するメリットは、以下のコラムで解説しています。

(関連コラム)

• 精神障害者保健福祉手帳を持つメリット・デメリットと障害福祉サービス

• 町田市・相模原市で受けられる精神障害者手帳のサービス

困ったら医師・専門機関に相談を

ASDの特性や診断基準について、インターネットや書籍から情報を得やすくなりました。一方で、ASDの特性は人によって異なり、それぞれの具体的な困り事を解決・軽減するには原因の把握と対策が必要です。

もし自分で対策をしてみてもうまくいかなかったり、困り事が続いたりするなら、遠慮なく医師や専門機関に相談しましょう。「ASDかも」と思っていた特性が別の疾患から生じている可能性もありますし、ほかのASD当事者が行ってきた様々な取り組みを教えてもらえることもあります。

医療機関であれば精神科、公的支援機関であれば「発達障害者支援センター」などで相談が可能です。

(関連コラム)

• 発達障害の相談先「発達障害者支援センター」とは?対象者と相談できること

【参考】

全力サポート!子どもの発達障害「自閉スペクトラム症(ASD)」|NHK

松本英夫先生に「ASD(自閉スペクトラム症)」を訊く|日本精神神経学会

マーティン・アイブス&ネル・モンロ(林恵津子 訳、寺田真一 監訳)『自閉症スペクトラム児との暮らし方 英国自閉症協会の実践ガイド』田研出版、2008年、pp.20-38

片桐正善「自閉症の定義における「社会」概念の変遷について : スペクトラム概念の可能性に照準して」『応用社会学研究』No.53、2011年、pp. 171-186