2025/09/03

障害者就労支援士とは?役割・受験資格・国家資格化への流れ、まずは民間検定でスタート

本ページはプロモーションが含まれています

公的機関や民間企業などでの障害者雇用が進む中、就労支援を担う人材の質・量の確保が急務となっています。そこで、厚生労働省は「障害者就労支援士」(仮称)の資格を新設。まずは民間資格として検定を実施し、認知度や社会的評価が高まれば国家資格化したいとしています。障害者就労支援士資格の創設目的や求められる役割、資格取得のメリット、検定試験の概要をお伝えします。

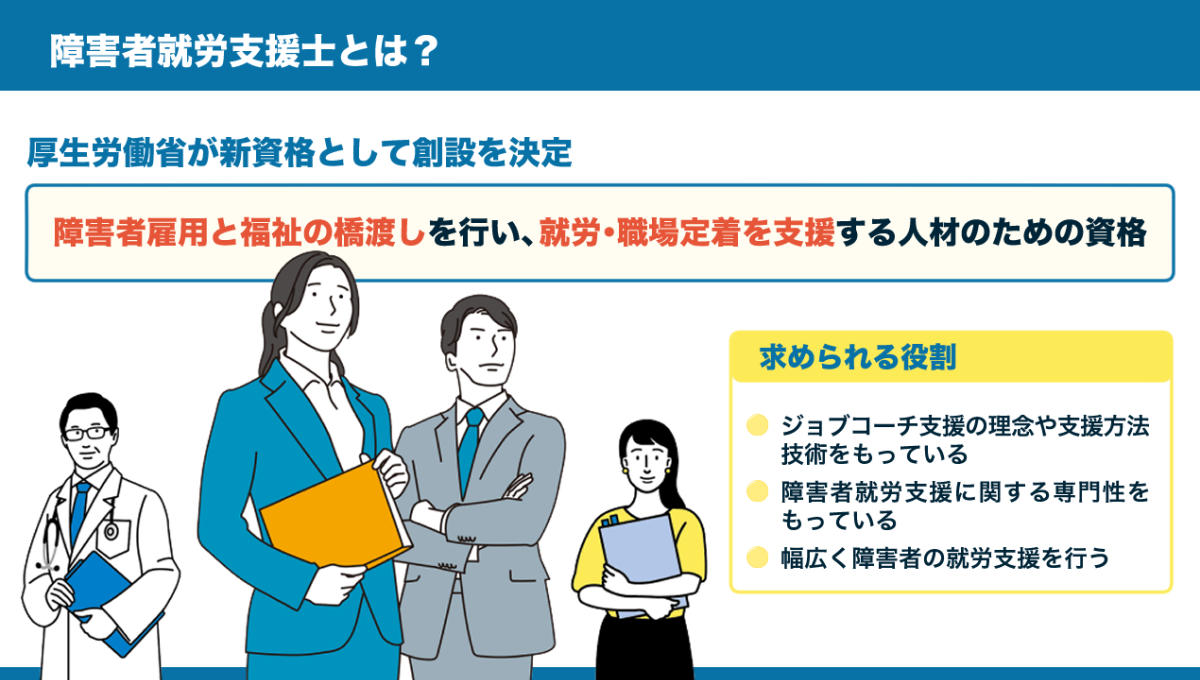

障害者就労支援士とは?厚生労働省による新設資格と役割

障害者就労支援士とは、障害者雇用と福祉の橋渡しを行い、就労や職場定着の促進を支援する人材に与えられる資格。その役割は、「ジョブコーチ支援の理念や支援方法・技術」をもち、「障害者就労支援に関して専門性」をもって幅広く就労支援を行うことです*1。

障害者就労支援士という資格の創設目的は、「障害者の就労支援に携わる人材の雇用と福祉の両分野の基礎的な知識やスキル」を向上させるとともに、「専門人材の社会的認知度の向上や社会的・経済的地位の向上等による専門人材の確保を図ること」としています*2。

現在、日本における障害者の実雇用率および雇用障害者数は、ともに過去最高を更新しています。これまで障害者雇用の中心であった重度ではない身体障害者や知的障害者だけでなく、精神障害者・発達障害者の雇用も増えており、高齢の障害者や重度障害者の就労に関する意識も高まってきました。

障害者の就労・雇用を継続的に進めるには、形だけではない“やりがいのある仕事”、“職場の一員として活躍できる環境づくり”が必要です。それには、障害者の就労を支援する人材の確保が欠かせません。ただ、近年は就労継続支援事業などの障害福祉サービス等に営利企業が進出し、支援の質の問題も浮き彫りになっています。

(関連コラム)

- 【障害者雇用状況】民間企業は過去最高を更新も法定雇用率(2.5%)達成ならず【2024年】

- 【障害福祉サービス改革】就労継続支援A型事業所が「おかしい」?その理由と改革【2】

こうした背景から、厚生労働省では「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」などで継続的に議論を続けてきました。そこで新たな資格として検討されたのが「障害者就労支援士」です。2025年3月7日の報告書において、障害者就労支援士の資格の目的や求める人物像、検定の名称、試験科目イメージ、検定の運営方針などを公表しています。

*1 出典:「職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会 取りまとめ」『【報告書】職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会』(厚生労働省)p.1

*2 同上

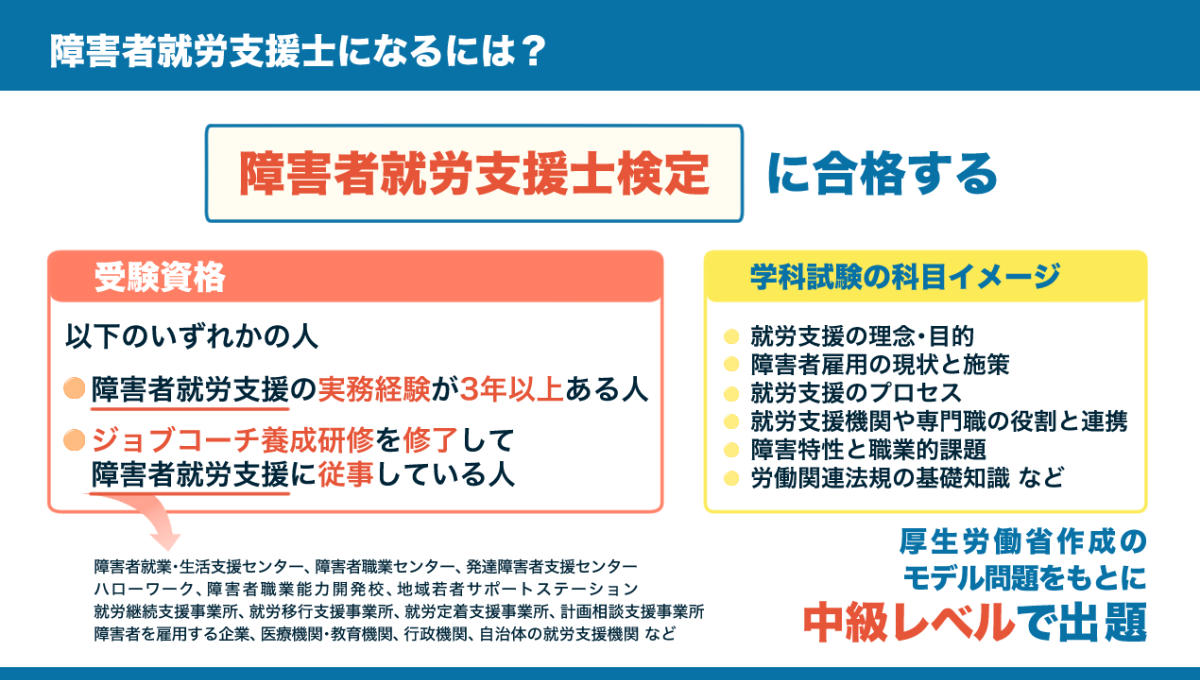

障害者就労支援士になるには?検定の受験資格・実務経験・難易度

障害者就労支援士になるには、厚生労働省が指定する「障害者就労支援士検定」(仮称)に合格する必要があります。当面は民間の検定試験として実施される予定です。

障害者就労支援士検定の受験資格は、次の2つのうち、いずれかに該当する人です。

【障害者就労支援士検定の受験資格】

- 障害者就労支援の実務経験が3年以上ある人

- ジョブコーチ養成研修を修了し、障害者就労支援に従事している人

ここで言う「障害者就労支援」とは、以下の機関における業務を意味します。

- 障害者就業・生活支援センター

- 障害者職業センター

- ハローワーク

- 自治体の就労支援機関

- 障害者職業能力開発校

- 就労継続支援事業所

- 就労移行支援事業所

- 就労定着支援事業所

- 計画相談支援事業所

- 障害者を雇用する企業

- 行政機関

- 地域若者サポートステーション

- 発達障害者支援センター

- 医療機関・教育機関

- その他の関係機関など

一定の実務経験や知識・スキルがある障害者就労支援の従事者であれば、広く受験が認められると考えてよいでしょう。

検定で行われる試験は、学科試験です。2025年8月現在では「試験科目イメージ」となっていますが、求められる知識・スキルの全体像の確認に役立ちます。

【障害者就労支援士検定の試験科目イメージ】

- 就労支援の理念・目的、障害者雇用の現状と障害者雇用・福祉施策

- 就労支援のプロセス(インテークから職業準備性の向上のための支援まで)

- 就労支援のプロセス(求職活動支援から定着支援まで)

- 就労支援機関、専門職の役割と連携

- 障害特性と職業的課題

- 労働関係法規の基礎知識

- 企業に対する支援

- ケースマネジメントと職場定着のための生活支援・家族支援

- アセスメント

- 企業における障害者雇用の実態

このように、障害者就労支援士検定では幅広い知識・スキルが求められます。検定試験の難易度は「中級レベル」とされており、「障害者就労支援の職種における中級の技能者が通常有するべき技能及びこれに関する知識の程度」を基準に試験問題が作成されるとのことです*。

*出典:「[別添] 障害者就労支援士検定(仮称)モデル試験科目及びその範囲並びにその細目」『【報告書】職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会』(厚生労働省)p.1

障害者就労支援士のメリット

厚生労働省が障害者就労支援士の資格創設を決定した目的は、障害者就労支援人材を質・量ともに確保することです。では、実際に現場で支援を行っている事業所や支援スタッフにとって、資格取得のメリットはあるのでしょうか。

事業所や支援スタッフにとってのメリットは、主に2つあります。

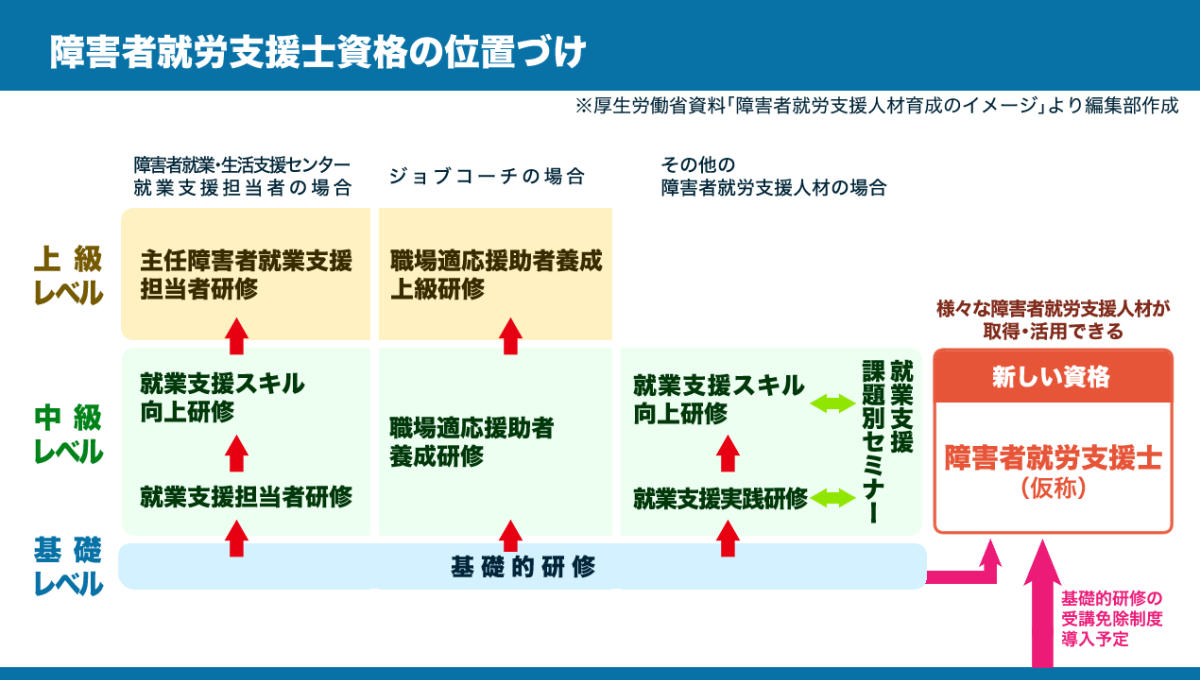

1つ目は、障害者就労支援士の資格取得をスキルアップやキャリアプランニングツールとして活用できることです。先ほど見たように、資格取得には多様な分野の知識・スキルが求められます。障害福祉サービスに従事する人材に求められる基礎的研修の受講や従来の検定と組み合わせて資格を取得することで、より効果的なスキルアップが可能になるでしょう。

さらに、障害者就労支援士の資格を取得した人材については、基礎的研修の受講を免除する仕組みも今後導入される見込み。より多様なルートでのキャリアアップに活用できます。

2つ目は、就労支援の知識・スキルを評価する「ものさし」に使えることです。現在は「中級レベル」の障害者就労支援士検定が実施される予定ですが、将来的には上級・初級レベルの実施も検討されています。資格取得によって、一定レベルの知識・スキルを習得できていることが見える化され、事業所としても職員等に対する公平な評価と待遇改善につなげられるでしょう。

支援の質や障害者虐待の問題でよく指摘されることに、「知識・スキルの属人化」があります。人によって支援の方法や考え方が異なることで一貫性のある支援を実現できず、悩みを支援者が一人で抱え込んでしまい、やがて大きなトラブルに発展するという事案が多いからです。

そうした悲しい状況を防ぐには、従来の研修とともに、障害者就労支援士の資格取得などでノウハウの標準化を進めることが大切です。スタンダードとなる知識・スキルを多くの支援者が獲得することで、働く障害者一人ひとりに合った支援を進める余力をもてるようになるでしょう。

*参考:「参考資料1:第14回職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会資料1」『第16回職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会(資料)』(厚生労働省)p.13

障害者就労支援士検定はいつから始まる?国家資格化も検討

厚生労働省は、当面の間、障害者就労支援士を民間資格とする方針です。モデル問題の作成と検定の運営団体の指定は厚生労働省が行いますが、実際に使われる試験問題の作成と運営は新たに設立される民間の業界団体が担います。

モデル問題の作成や検定運営団体の設立、検定実施に向けた運営体制の構築などは、2025年度以降にスタートする計画。検定が実施される具体的な時期は未定です(2025年8月現在)。

なお、先述した通り、まずは「中級レベル」の検定試験のみが実施されますが、検定の認知度や社会的評価が高まれば「上級レベル」「初級レベル」も設けられる見込みです。検定を安定的に運営できるようになった段階で、国家資格へ移行させることも厚生労働省で検討されます。

将来、障害者の就労支援における重要資格の1つとなる可能性が高い障害者就労支援士。今後の流れに要注目です。

【参考】