2025/09/10

【教育・学習支援】LITALICOワンダーにおける一人ひとりへの対応と環境整備【合理的配慮事例】

本ページはプロモーションが含まれています

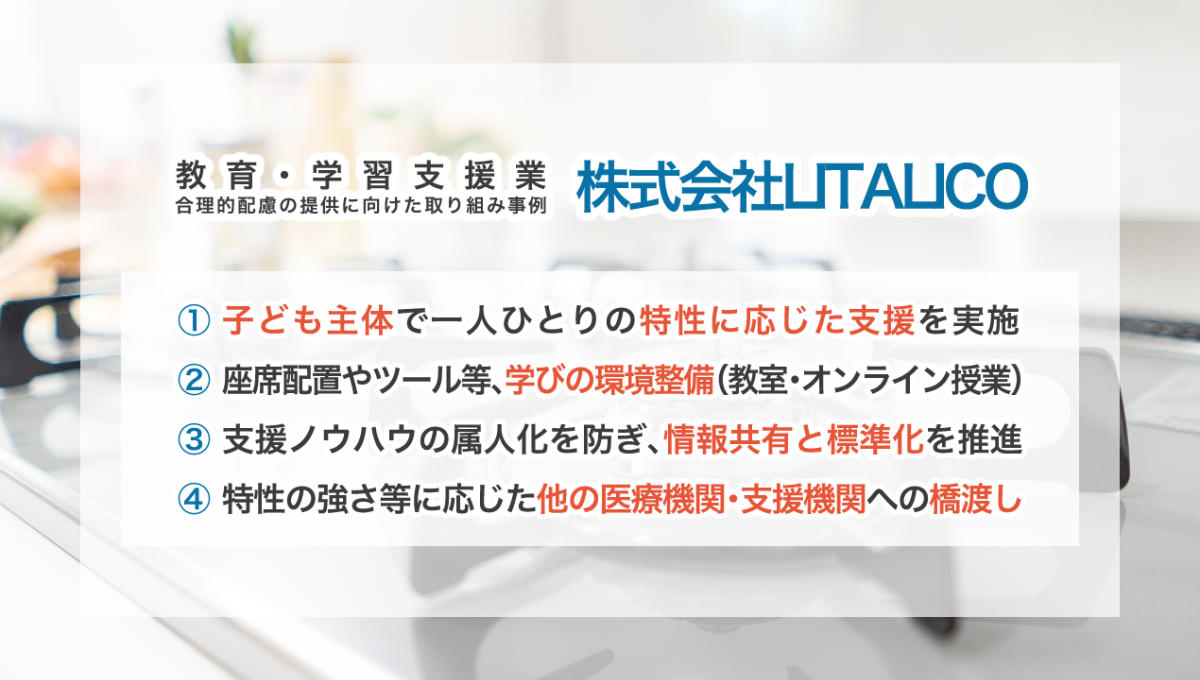

2024年4月から合理的配慮の提供が義務化され、各社での取り組みが進んでいます。そうした中で、経産省は令和6年度の調査事業として『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』を公開しました。今回は、教育・学習支援業の事例である株式会社LITALICO(以下、LITALICO)の子どもたちの学びの支援施策と、合理的配慮のポイントをご紹介します。

もくじ

LITALICOの事業と合理的配慮の提供に取り組む理由

LITALICOは、2005年に宮城県仙台市で創業。就労移行支援事業や教育事業を中心に手がけてきました。障害者就労支援の「LITALICOワークス」、発達障害の子ども達を対象とする教育サービス「LITALICOジュニア」などの名前を聞いたことがある人も多いでしょう。近年は福祉業界における複数の企業について吸収合併やグループ会社化を進めています。

同社のビジョンは、「障害のない社会をつくる」。「社会にある障害をなくしていくことを通して多様な人が幸せになれる『人』が中心の社会」を実現することを目指し、活動を続けてきました。

今回、事例集で紹介されたのは、子どもたちがITとものづくりを学ぶ「LITALICOワンダー」で行われている合理的配慮施策です。LITALICOワンダーは、東京で渋谷・新宿・立川・町田など17教室、神奈川でたまプラーザなど4教室を構えるほか、埼玉、千葉でも展開しています。

LITALICOワンダーでの取り組みの具体例やオンライン授業

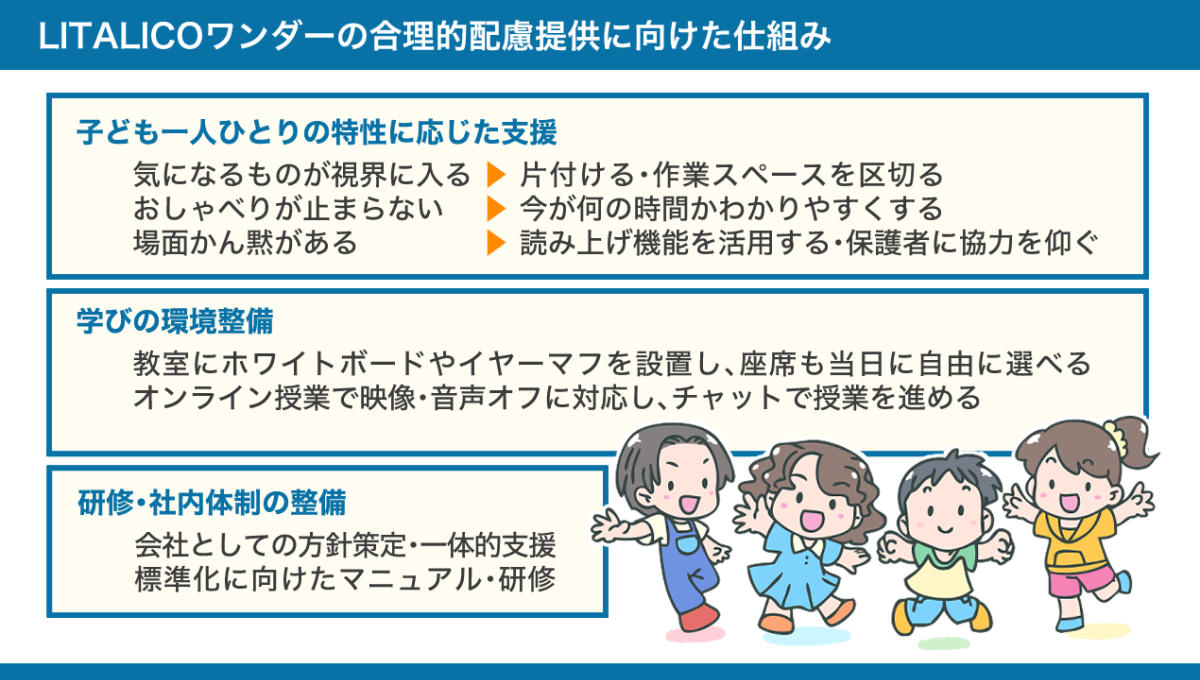

子どもたちの学びを支援するLITALICOワンダーでは、多様な年齢・特性の子どもがそれぞれの課題に取り組んでいます。事例集では、特性への対応例、授業のための環境整備、社内体制の整備などが紹介されました。

発達障害・場面かん黙など特性に応じた支援

LITALICOワンダーの特徴は、年長の子どもから高校生まで、様々な年齢・特性の子どもたちが一人ひとりの課題に取り組む授業です。そうした生徒たちには、発達障害や場面かん黙のある子もいます。そこで、教室では「なぜそのような行動が出るのか」を背景要因から確認し、対応する仕組みを設けました。

例えば、じっと座っていることが苦手な子の場合、その背景要因には以下のような事情が考えられます。

- 困り事があるが、伝え方がわからない

- 周囲に気になるものがあり、集中できない

- 体がむずむずする

もし気になるものが周囲にあることが原因となっている場合は、作業スペースを区切ったり、机の上や周辺を整頓したりすることで、集中しやすい環境をつくっています。

おしゃべりが好きな子の場合は、まず授業中は静かにするように伝えます。しかし、本人が承諾したにもかかわらずおしゃべりが続く場合も。そうしたときは、何か背景要因があると考えているとのことです。

- おしゃべりをしていい時間なのか、集中する時間なのか、わかりにくい

- どうしてもしゃべりたくなる

といった要因が考えられる場合、まずは授業を始める前に、おしゃべりをしていい時間なのか活動に集中する時間なのかを伝えます。同時に、タイムテーブルもあらかじめ作っておき、「今は何の時間か、次は何の時間か」を子ども自身が見やすいように設置しています。

「どうしてもしゃべりたい」という欲求がある場合については、手を挙げてスタッフに知らせることを子どもと約束するなどの決まり事もつくりました。

場面かん黙がある子については、「声で意思を伝える」ことが難しく、特有の困り事があります。そのため、スタッフを呼ぶときは保護者にサポートをしてもらったり、タブレットなどの音声読み上げ機能を活用して発表会で作品を紹介したりといった柔軟な方法を採用しました。

LITALICOワンダーでは少人数で授業が行われます。そのため、大人数の教室よりも個別支援がしやすい環境です。ただ、それでもほかの子どもと同じ空間で学ぶことが難しい特性をもつ子どももいます。そうした子のために、希望に応じてマンツーマンで通えるオンラインコースも用意しました。

オンラインコースでも、一人ひとりの特性に応じた工夫があります。例えば、顔を出して授業を受けることに強い抵抗がある場合は、画面オフでの参加を許可。映像・声を使ったコミュニケーションが苦手な場合は、チャット機能のみを使ってテキストベースで授業を進めることもあります。「どの情報に注目してほしいか」がわかりやすいよう、描画機能を使って説明するなどのアイデアも紹介されていました。

教室の環境整備とオンライン授業の活用

一人ひとりの状況に対応した工夫のほかに、授業を受ける全ての子どもたちのための環境整備も実施しています。その代表的な取り組みが、ホワイトボードを用いた筆談ベースの授業と、教室でのイヤーマフの設置です。

教室の座席は、全てホワイトボードの前に設置。どの席からも板書を確認しやすい配置となっています。そして、音声情報の理解や発話が難しい子どもでもコミュニケーションをとりやすいよう、声だけでなく文字でも情報を確認できる筆談を採り入れました。どの席に座るか、その日の気分で子どもたちが自分で選ぶこともできます。

教室のイヤーマフは、声や音で集中力が途切れてしまったり、音に対する感覚過敏があったりする子どもが自由に使えます。

オンライン授業でも、本人や保護者と相談したうえで、特性に応じたコミュニケーション方法を採用してきました。ほかの会社が運営する教室では「映像で顔を出して」「マイクをONにして話して」などと要求されることがありますが、LITALICOワンダーでは、そうした“苦手”に対応しているのです。そのため、映像もマイクも使わず、チャットのみで授業を進めたりコミュニケーションをとったりすることも、選択肢の1つとなっています。

教室でもオンライン授業でも大切にしているのが、「本人の気持ちを重視すること」です。

- その日に何をしたいのか

- 何を作りたいのか

こうした希望や気持ちを聞いて尊重することが、一人ひとりの取り組みやすさや意欲につながっています。

そして、それぞれ自分が決めた課題に取り組むという仕組みにより、発達障害などの特性からくる行動が“問題行動”として映りにくい環境もつくることができました。

研修・社内体制の整備

個性豊かな子どもたちの学びを支援するには、多くのノウハウが必要です。その習得をスタッフ任せにしてしまえば、対応が属人化し、「Aさんでなければ、解決できない」といった偏りが発生してしまいます。

そこで、LITALICOワンダーでは、教室・会社としての対応方針を策定。マニュアル・研修・体験授業・アンケートなど、支援に関わるツールや活動に反映させています。

例えばマニュアルや研修では、対応策のみではなく、「子どもが主体のアプローチ」という姿勢を一貫させた内容としました。パターン化した対応ではなく、多様な子どもたちがいることを前提に、「それぞれ最適な対応ができるように」という意図です。スタッフが利用できる支援ツールは、いつでも使えるように社内ポータルにも掲載されています。

体験授業も個別の希望に合わせて実施。その後、保護者とのコミュニケーションやアンケートでヒアリングを行い、個別の課題を把握すると同時に、保護者にとっても相談しやすい雰囲気づくりを進めました。

入会後は、子どもたちの成長や課題、対応方針を共有できるよう、個別の成長記録シートである「クリエーターコンパスシート」を作成・記録します。日々の活動を記録するだけでなく、家族との面談にも活用し、環境上の配慮事項を共有するためのツールです。

さらに、支援が現場任せとなって偏りが出ることを防ぐため、多層支援システム(MTSS)の考え方も採用しました。本部に子どもたちの情報を集約し、合理的配慮の提供に関する判断を、現場と本部が一体的に行うシステムです。もし対応上、特に工夫が必要な場合は、本社も現場に介入して課題の軽減・解決を図ります。

LITALICOワンダーのこうした取り組みは、多様な子どもたちが「自分らしくものづくり活動をする」という機会を拡げています。支援方針の標準化と子ども主体のアプローチにより、対応できない事案の減少と、持続可能でない過度なサポートによる悪影響の軽減も実現しました。

「具体的にどのような支援が可能か」という保護者とのコミュニケーションは、教室運営に対する保護者側の期待値コントロールにもつながっているようです。

今後は、より困難度が高い子どもたちを支援するため、コースや通い方におけるサービス拡張も考えているとのこと。ニーズに応じて、ほかの支援機関や医療機関への橋渡しを行うことも視野に入れています。

教育・学習支援業での合理的配慮のポイント

教育・学習支援業では、様々な子どもたちへの適切な支援が必要です。自社でどのくらいの支援ができるのかは、コスト面も含めて検討する必要があるでしょう。

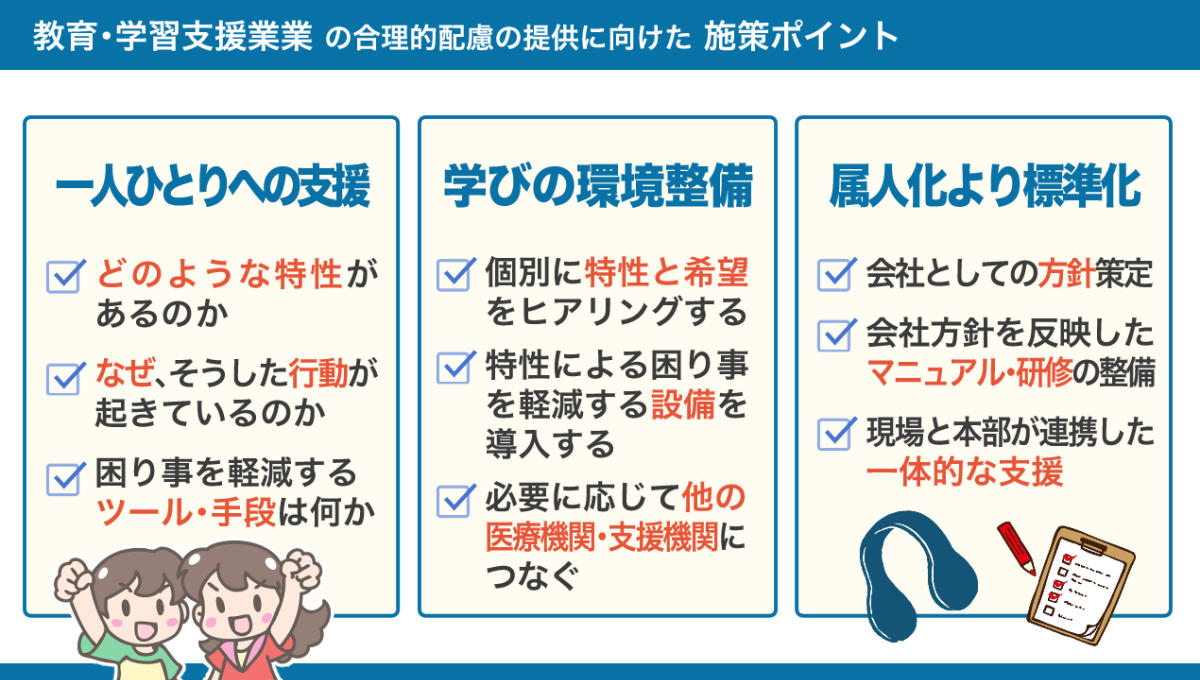

LITALICOワンダーの取り組みには、次の3つのポイントがありました。

- 一人ひとりへの支援

- 学びの環境整備

- 属人化よりも標準化

【ポイント1】一人ひとりへの支援

一人ひとりへの支援で鍵となるのは、本人の希望を尊重すること。当日の希望や気持ちを聞き、その日の課題を個別に設定することで、生徒の意欲を高め、集団行動を強制する弊害を軽減できます。

もし教室で好ましくない行動が出ている場合は、ただ叱るのではなく、「なぜそのような行動になるのか」を考えることも重要です。それには、子どもたち一人ひとりがもつ特性への理解が欠かせません。

特性によって話す・聞く・書く・読むなどの学習に必要なことの一部が困難である場合は、タブレットなどの読み上げ機能やテキストベースの授業も効果的です。

【ポイント2】学びの環境整備

教室やオンライン授業で使用するツール類、約束ごとなどの学びの環境整備では、個別の特性と希望をヒアリングしたうえで対応を進めましょう。

LITALICOワンダーでは、入会前に体験授業とアンケートを実施していました。これにより、教室の標準的環境で対応できる範囲や、プラスアルファで対応すべき内容を明確化できます。感覚過敏など、比較的多く見られる特性への対応については、はじめから「イヤーマフを常備しておく」「パーティションを用意しておく」などの工夫も大切です。

授業の実施形態や座席配置も、子どもたちの学びやすさに大きな影響を与えます。少人数やマンツーマンの授業のほうが、大人数で一緒に学習を進めるよりも個別対応をしやすくなります。「今は何の時間なのか」を明示したり、どの座席からでもホワイトボードを見やすいようにしたりするなど、多くの工夫ができるでしょう。

ただ、「あれも、これも」と対応範囲を広げすぎると、コストオーバーで運営が難しくなるかもしれません。自社でできる施策は行いつつ、対応が困難なケースは、子どもたちのためにもほかの適切な支援機関につなぐ選択肢をもつことが大切です。

【ポイント3】属人化よりも標準化

教室全体の支援力を高めるには、「どのスタッフでも、一定レベルの対応ができる」状態を目指しましょう。はじめのうちは、どの教室でもスタッフの知識・経験に差が出やすいものです。しかし、そのまま放置していると、「どのスタッフが支援するか」が子どもたちの学びに大きな影響を与えてしまいます。

ここで取り組まなければならないのが、「教室として」「会社として」どうするかという対応方針の策定です。マニュアル整備や研修を実施し、特性のパターン別に基本の対応方法の習得を進めましょう。教室の「よくある悩み」がある場合は、その悩みの解決に特化した研修も効果的です。

ただし、マニュアルや研修で伝えられる対応方法が、支援の全てではありません。子どもたちには、一人ひとりに個性があり、異なった特性があります。これを前提に、標準的なやり方を習得したうえで個別支援につなげなければなりません。

LITALICOワンダーでは、それぞれの生徒の成長記録シートを作成し、支援に活かしてきました。一人ひとりの教室での過ごし方や学びの状況を正確に伝えるツールであり、必要な支援を事実に基づいて検討するためのツールです。支援に必要な情報をスタッフ間で共有するなど、「どのスタッフが対応しても、支援方針がブレない」仕組みが、子どもたちの学びの機会拡大につながっています。

「わがまま」で終わらせない合理的配慮の考え方が大切

2024年4月から合理的配慮の提供が義務化され、多くの企業・店舗で、より真摯に合理的配慮について考えるようになりました。

「合理的配慮とは何か」を理解するには、どのような障害特性があり、どのような対応ノウハウが蓄積されてきたのかを学ばなければなりません。

当マガジンでも、合理的配慮の検討・決定に役立つ知識や考え方、企業事例に見られるノウハウをご紹介しています。

(合理的配慮の基本と現状に関する関連コラム)

- 合理的配慮の要請は「わがまま」? 民間企業で義務化する前に知りたい合理的配慮の具体例

- 民間企業での合理的配慮提供義務化「改正障害者差別解消法」2024年4月1日施行

- 【障害者雇用実態調査】合理的配慮をどうする?令和5年度調査で深掘り【2】

(発達障害に関する関連コラム)

- 大人のASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴と診断基準、種類

- 大人のADHDとは?「頭の中がうるさい」の軽減方法と仕事のポイント

- 発達障害の相談先「発達障害者支援センター」とは?対象者と相談できること

「合理的配慮の要求は、わがまま」で終わらせないためにも、ぜひこれらのノウハウや先進事例をお役立てください。

【参考】

『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』(経済産業省)

株式会社LITALICO 公式サイト

LITALICO ワンダー 公式サイト