2025/07/30

合理的配慮、どう伝える?どうやる?ぜんち共済セミナー「それぞれの現場から見える合理的配慮」から

本ページはプロモーションが含まれています

障害者を対象に保険事業を展開するぜんち共済株式会社(以下、ぜんち共済)が、6月21日(土)に合理的配慮に関するオンラインセミナーを開催しました。登壇したのは、弁護士の関哉直人さん、東京海上ビジネスサポート株式会社(以下、東京海上ビジネスサポート)の柳田則子さん、就労移行支援事業所HOPE神田の山本太朗さんです。関哉さんは当事者と企業側の両方の視点から、柳田さんは障害者雇用を行う企業の視点から、そして山本さんは障害のある当事者や支援者の視点から、合理的配慮のポイントや事例を紹介しました。

画像素材:PIXTA

障害のある当事者・支援者・家族が配慮事項を伝えるには?

1人目の登壇者である関哉さんは、障害の医学モデルと社会モデルの違いから、合理的配慮の必要性を解説。3人目に登壇した山本さんは、合理的配慮事項を企業に伝えるための準備を中心に、準備プロセスや着眼点を説明しました。

合理的配慮の現状と建設的対話

はじめに、関哉さんは合理的配慮の提供に見られる現状・特徴を紹介します。

【合理的配慮の提供に見られる現状・特徴】

- そもそも、会社や事業所が合理的配慮とは何かを知らないことが少なくない

- 合理的配慮として求められる内容は、個別性が高い

- 合理的配慮の必要性や内容は、伝えないとわからない

- 後々になると、合理的配慮が必要であることを伝えにくくなる

- 「働きやすい環境を作っていきたい」という気持ちがないと、うまくいかない

- 担当が変わると、合理的配慮の提供もがらりと変わってしまうことがある

- 合理的配慮の内容の決定に必要な建設的対話が、軽視されることが多い

これらの中で、特に「建設的対話をどう行っていくのか」という点が解説されました。

建設的対話で気をつけるポイントとして関哉さんが提示したのは、以下の3点です。

【建設的対話のポイント】

- 「障害のある本人が能力を発揮できていない原因は、企業の環境にある」という発想に到達するか

- 企業側が、本人に活躍してほしいと思っているか

- 上司は「合理的配慮を提供しよう」と考えてくれるか

もし、上司が合理的配慮の提供に否定的である場合は、職場全体にアプローチしたり、第三者を介在させたりするとよいとのことです。

また、企業には多かれ少なかれ法律を守ろうという意識があることに注目し、法律を根拠にしながら合理的配慮を求めていくという方法も提案しています。

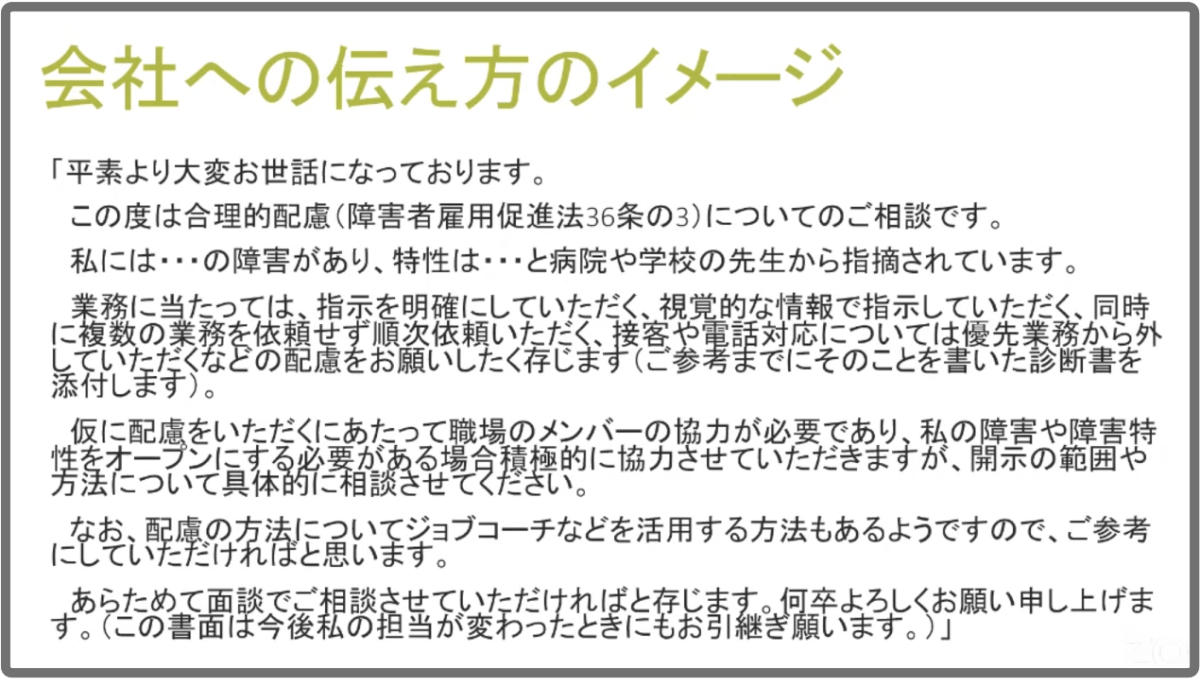

関哉さんによる具体的な伝え方の例が、次のものです。

【会社への合理的配慮の伝え方の例】

出典:関哉直人「合理的配慮をどう伝えるか 〜対話を生むキーワード〜」

ぜんち共済 セミナー、2025年6月21日

法律や診断書など、企業にとって目を留めやすい要素が盛り込まれていることがわかります。

合理的配慮を伝えるために行う支援者・本人の準備プロセス

障害のある本人の就職活動や職場定着を支援する立場から、山本さんも実用的な配慮事項の準備方法を解説しました。

【合理的配慮事項の準備のポイント】

- 本人と一緒に準備する

- 本人が行えることは本人で行う

- 戦力化のための配慮事項であること

これらが重要なのは、実際に企業へ就職して働くのが障害のある本人だからです。

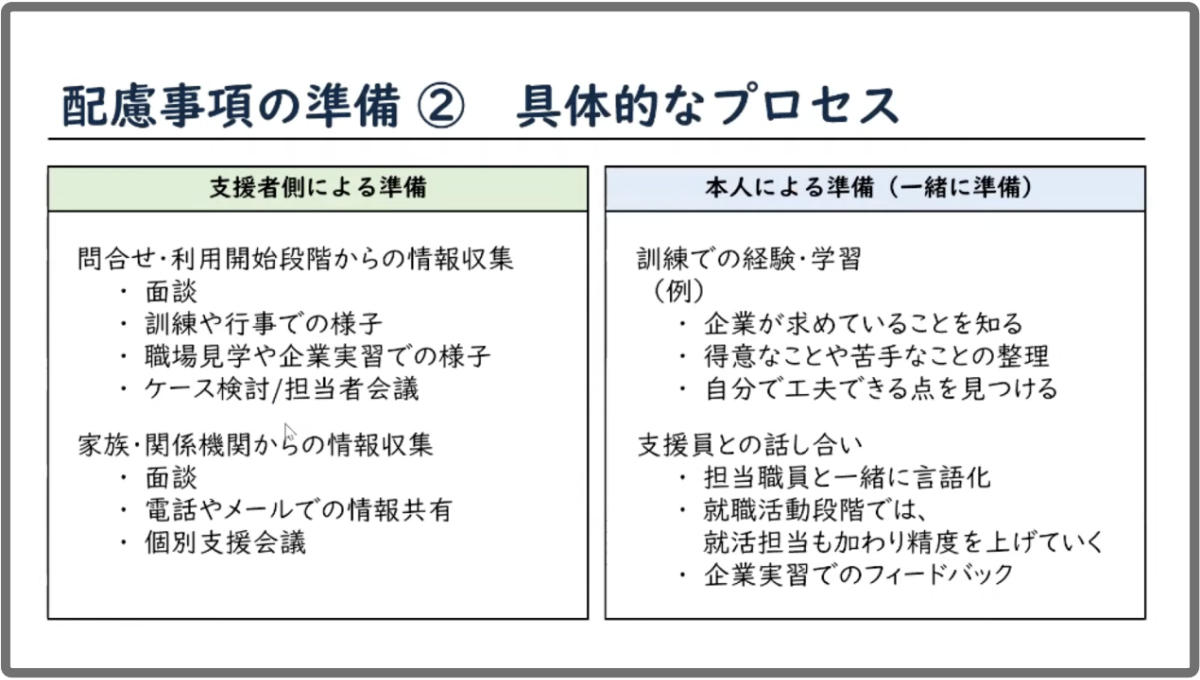

配慮事項を伝えるために行う準備のプロセスも、支援者側と本人側の2つに分けて解説されました。支援者側が行うのは、主に本人に関する情報の収集・蓄積と、本人側で進める準備の支援。他方、本人側は、就労に向けた訓練を進めるとともに、支援者と話し合いながら配慮事項の言語化を行ったり、企業実習を振り返ったりします。

【配慮事項の準備プロセス】

出典:山本太朗「就労支援における配慮事項の準備と実践」

ぜんち共済 セミナー、6月21日

支援者が本人と話し合う際も、3つのポイントがあるとのこと。

【支援者が本人と話し合う際のポイント】

- 本人の合意と納得感

- 本人が言える言葉で

- 本人が混乱しないように

採用面接で配慮事項を企業側に伝えるのは、障害のある本人です。支援者も多少の説明は行いますが、あくまで補足に過ぎません。

本人が納得して、自分が理解できる言葉と情報の範囲でなければ、本人からうまく伝えることは難しいでしょう。「あれもこれも」と詰め込んだり、本人が普段使わない言葉で表現したりすれば、面接の際に混乱する可能性もあります。混乱を避けるには、準備段階で「複数人が助言しない」などの対策も必要です。

配慮事項の伝え方にもコツがあります。関哉さんは企業がもつコンプライアンス意識に訴える手法でしたが、山本さんは別の観点として「一方的な伝え方にしない」ことを挙げました。

具体的には、「○○してください」という言い方よりも、まずは困り事に関連する障害特性を簡単に説明し、「○○していただければ、△△できます」などの形で伝えるほうがよいと言います。「こうすればできる」という観点が大切です。

企業との面接・面談であっても配慮事項を伝える相手は人であり、人と人の関係性が重要。そのため、なるべく印象の良い表現を選ぶことが、配慮の提供につながりやすくなるとしました。

加えて、企業側にも企業側の事情があることを理解しなければなりません。ある配慮事項について、「A社では提供できるけれど、B社では提供できない」という事態は、決して珍しくないからです。山本さんは、「就職がゴールではなく、就労継続が目的」なのだから、「自分に必要な配慮を受け入れてくれる企業を探す」という観点も重要であると説明しました。

障害者雇用を行う企業側の取り組みポイント

今回のセミナーは、支援者や障害のある本人だけでなく、企業にとっても参考になる内容となっています。特に、建設的対話を実施するタイミング、マネジメントに活かせる観点や仕組みは、早期に導入したい施策の1つでしょう。

建設的対話で重視されるべき「尊厳のはひふへほ」

関哉さんによれば、合理的配慮の提供に向けた建設的対話が必要なタイミングとして、以下のものがあります。

【建設的対話が必要なタイミング】

- 上司と障害のある本人との関係が問題になっているとき

- 会社が障害のある本人に対して、否定的な捉え方をしているとき

- 障害のある本人の不満や意見がわからないとき

合理的配慮の提供で最も重要なことは、「個人の尊厳」の理念に立脚すること。個人の尊厳がないがしろにされた状態では、建設的対話が成立しないからです。個人の尊厳とは、個人として尊重され、幸福追求ができることを意味します。

そのうえで、関哉さんは「尊厳のはひふへほ」を提唱しています。

【尊厳のはひふへほ】

| キーワード | 意味 | |

| は | はやく | 早く気づき、早く相談する |

| ひ | ひとり | 一人にしない |

| ふ | フィルター | フィルター(アンコンシャス・バイアス)を外し、批判的・客観的に捉える |

| へ | へんか | 変化を予測し、変化に対応する |

| ほ | ほんにん | 本人を尊重し、権利を守る立場にあることに立ち戻る |

上の表の「ひとり」については、「一人で休憩したい」という要望を却下せよということではなく、「放置しない」という意味です。障害特性の関係で、困っていても周囲に伝えられなかったり、うまくいっていないこと自体に気づいていなかったりする場合があります。そうしたとき、そのまま放置せずに声をかけ、必要に応じて建設的対話へつなげていくことが大切です。

「フィルター」は、合理的配慮の内容の個別性に注目したキーワード。「Aさんは○○障害だから」という分類だけで考えると、適切な合理的配慮が難しくなることを指摘しています。

そして「へんか」は、特に人事異動による変化に注目した観点です。現場での合理的配慮がうまくいっているとき、そこには「キーパーソン」がいるもの。キーパーソンによる気づきや呼びかけによって建設的対話が成立し、現場がうまく回り始めます。

ただ、キーパーソンを中心とする支援には、課題も。キーパーソンが異動によって現場からいなくなることで、合理的配慮自体が変わってしまう例が少なくありません。それまで提供されていた配慮がなくなり、障害のある本人が注意を受けることが増え、精神状態が悪化し、会社側から雇い止めになったという事例を山本さんも紹介していました。

継続的に適切な合理的配慮の提供ができるよう、「へんか」を予測し、しっかりと引き継ぎを行うことの重要性を関哉さんは伝えています。

東京海上ビジネスサポートで実施する対話と合理的配慮の例

では、企業の現場では、どのようなポイントに気をつけているのでしょうか。関哉さんに続いて行われた柳田さんの講演では、従業員への合理的配慮の提供を行う立場から、合理的配慮のポイントが伝えられました。

東京海上グループの特例子会社である東京海上ビジネスサポートでは、約280名の障害のある従業員が働いており、そのほとんどを知的障害や精神障害のある従業員が占めています。障害の有無にかかわらず、お互いに理解を進め、信頼関係を築くことで、切磋琢磨の企業風土を培ってきました。繁忙期には、部署を超えた助け合いもあるとのことです。

同社が大切にしているのは、障害のある社員が自身の夢を実現すること。そのために、役割面談や日常業務などを通じて、本人が主体性をもって考えられる問いかけを行っています。活躍のフィールドを広げる施策の一環として、インターンシップ制度による業務のマッチングも実施してきました。

そうした全社的な取り組みの中で、合理的配慮の提供に関する対話は、採用前と採用後の年1回の面談で実施していると言います。

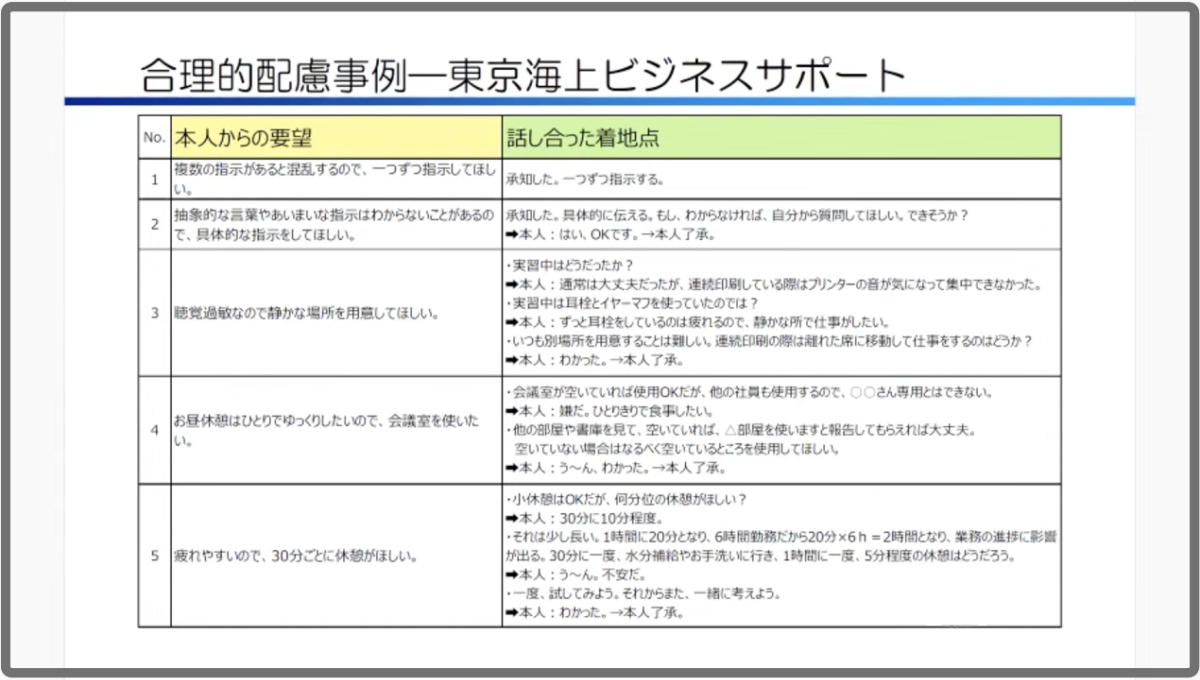

【東京海上ビジネスサポートの合理的配慮の例】

出典:柳田則子「職場で実践する配慮の取り組みと課題」

ぜんち共済 セミナー、2025年6月21日

面談で使われるのが、同社の「記録シート」です。記録シートには、本人からの要望、話し合いの経緯、合意した内容を記録。2部作成して本人と会社で1部ずつ保管するとともに、2回目以降の面談では、前回の記録シートの内容をもとに変更の有無を確認します。これまでの配慮事項と変化の把握、情報の蓄積が可能になる仕組みです。

実現が難しい要望にどう対応するか?

もちろん、合理的配慮に関する要望には、会社にとって実現が難しいものもあるでしょう。その場合、事業に大きな負担をかけてまで要望通りに実施する必要はありません。法律でも、合理的配慮の提供は「過重な負担」にならない範囲で行うものとされています。

ただ、「それは過重な負担になるから、配慮できない」とするやり方は好ましくありません。実現が難しい要望があった際に東京海上ビジネスサポートが実施しているのは、代替案の提示です。

例えば、「30分ごとに休憩がほしい」という要望の場合、小休憩を取ること自体は問題ないとしつつ、「30分に10分程度の休憩が欲しい」という時間に関する要望では再検討を促しました。6時間勤務で1時間あたり20分の休憩をとると、休憩時間だけで合計2時間となり、業務を圧迫する可能性が高いからです。

代替案として提示したのは、「30分に1回、水分補給やお手洗いへ行く」「1時間に1回、5分程度の休憩をとる」こと。「一度試し、それからまた一緒に考えよう」とすることで、まずは妥協案での合意を図りました。

合理的配慮の判断においては、以下の注意点もあると柳田さんは言います。

【合理的配慮の判断における注意点】

- 担当する現場の支援者によって、配慮内容に違いが出ていないか?

- 障害特性として必要な配慮になっているか?成長する機会を奪っていないか?

- 企業としての利益とバランスはとれているか?周囲の同僚に過度な負担がかからないか?

1つめは、関哉さんがいう「尊厳のはひふへほ」の「へんか」にも通じるポイントです。東京海上ビジネスサポートでは、研修やマニュアルで支援方針の統一を図り、実践に役立つノウハウ集を配布しています。記録シートの作成と定期的な面談での活用も、合理的配慮が支援者によって変わってしまうリスクの低減につながっています。

2つめと3つめの注意点は、多くの企業にとって悩ましいところでしょう。特に3つめにある利益とのバランスでは、これを理由に合理的配慮の提供を拒否する企業もあるかもしれません。

しかし、拒否によって終わらせるやり方は、単に問題を先送りしただけになる恐れがあります。東京海上ビジネスサポートのように、根気よく建設的対話の中で代替案を探り、それを試してみることが解決の糸口になる場合もあります。助成金なども活用しながら、取り組みを続けたいところです。

質疑応答「なぜ合理的配慮は浸透していないのか?」

講演後に行われた質疑応答では、障害のある子をもつ保護者や本人などから寄せられた質問に3名の登壇者が回答しました。

印象的だったのは、「なぜ合理的配慮は浸透していないのか」という大きな質問です。これに答えた関哉さんは、「現場で浸透していない理由は“配慮”に留まり、“合理的配慮”に理解が及んでいないことがある」と話します。

この質問の前に回答した「障害者雇用の課題」でも、関哉さんは「ダイバーシティとかサステナビリティという枠を乗り越えられていないという部分がある」と指摘。「障害者雇用をやらなきゃいけないから」「いい雰囲気になるから」というところで止まらず、雇用した障害のある従業員を戦力化し、その取り組みと成果を社外に伝えていくことが大切であるとしました。

関哉さんが提案するのは、配慮事項を伝える際に、あえて「合理的配慮」という言葉を入れることです。例えば、履歴書などに「合理的配慮の提供に必要な配慮事項」と書いたり、支援者が「合理的配慮の提供が義務づけられています」と伝えたりするのです。「合理的配慮」という耳慣れない言葉が出れば、企業は立ち止まり「何だろう?」という意識を持てるでしょう。

就労移行支援を利用している本人からの質問にも、「合理的配慮についてわからず、困っている」というものがありました。支援者や役所の人に尋ねても「気にしなくていい」「健常者がやることだから」と言われ、教えてもらえなかったそうです。

これに答えた山本さんは、配慮事項は「健常者がやることなので」という話ではないと否定。配慮事項に理解があると考えられる地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター、ハローワークの障害者窓口といった別の機関に相談してみるという選択肢を伝えました。

合理的配慮の鍵は「建設的対話」にあり

ぜんち共済のオンラインセミナーは約3年前から実施されてきました。障害のある方のご家族や支援者、福祉施設の職員などを対象として、さまざまなテーマを扱っています。

障害者の就労における困り事や課題の解決には、多くの当事者・関係者がノウハウを持ち寄ることが大切です。JEEDや自治体が公表する好事例とともに、民間企業や支援者からの情報発信にも目を向けることで、現場で使える重要なヒントを得られるでしょう。

【取材協力】

ぜんち共済株式会社