2025/04/22

適応障害で休職したい場合どうする?基本の流れと休職期間、お金の問題

本ページはプロモーションが含まれています

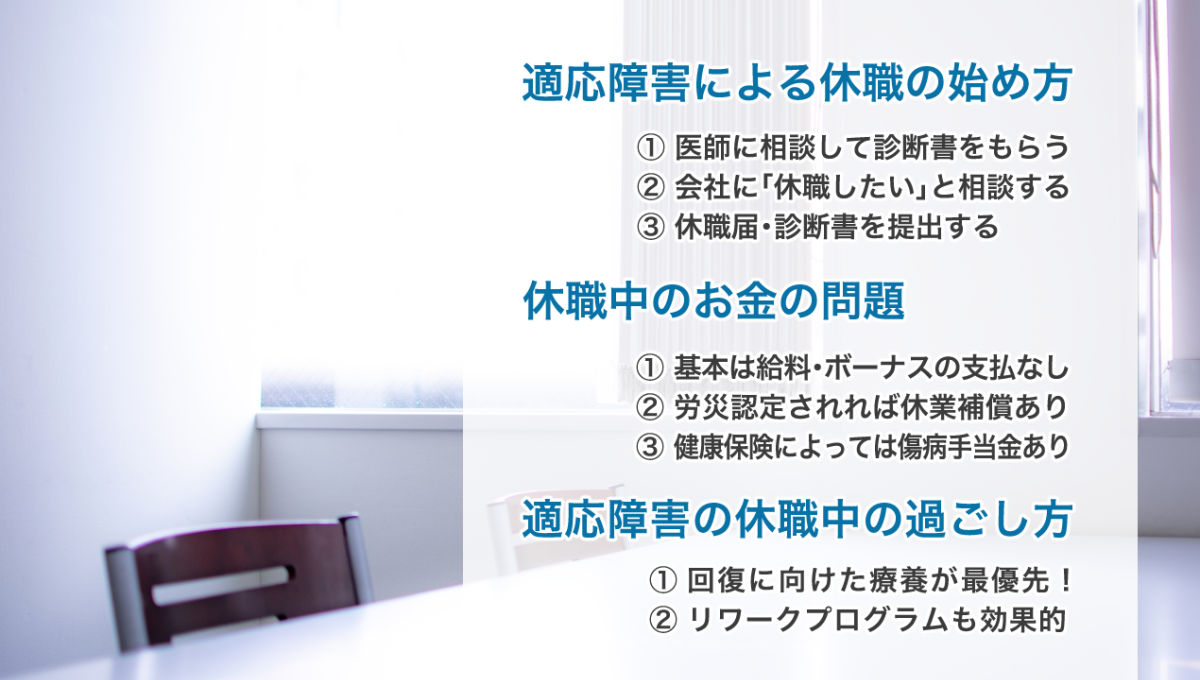

適応障害で休職をしたい場合、基本的には精神科や心療内科で診断書を書いてもらい、会社側に休職届を出す必要があります。休職期間は状態によって異なるため、医師から指示された期間をもとに申請するとよいでしょう。一方で、休職中は賃金が支払われないケースがあり、お金の心配も出てきます。

適応障害による休職の流れとお金の問題、休職中の過ごし方などを解説します。

もくじ

適応障害とは?休職の基本の手続き・流れ

適応障害(ストレス性障害)とは、過度のストレスによって気分が落ち込んだり体調が悪くなったり、不眠になったりしている状態のことです。精神医療を受診する人の5〜20%は適応障害であると言われています※1。

休職につながる適応障害であり得る原因は、

- 仕事が多すぎて休めず、疲弊している

- 仕事の内容やレベルが自分に合わず、ミスをしないよう緊張状態が続いている

- 職場の人間関係で困っている

などです。ほかにも様々な出来事が原因となり得ますし、その内容も人によって様々です。

適応障害がある場合、一般的には会社に休職を申請することができます。

独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下、機構)が2022年12月に実施した「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」(以下、調査)によれば、傷病休暇制度を設けている企業で、申請の対象となる疾患について「限定していない」と答えた企業は66.4%。疾患の限定がある企業でも、13.7%がメンタルヘルスを理由とする取得を認めていました※2。

休職をする場合、会社側に休職したいことを伝えて手続きを行い、必要に応じて業務の引き継ぎをして休職期間に入るという流れが基本です。

【休職の基本の流れ・手続き】

| 主な流れ | 概要 | |

| 1 | 医師に診断書をもらう |

|

| 2 | 会社に休職したいことを伝える |

|

| 3 | 休職届を作成して提出する |

|

| 4 | 休職中の取扱いに関する説明を受ける |

|

| 5 | 業務の引き継ぎをする |

|

| 6 | 休職開始 |

|

なお、休職にあたって医師の診断書が必要か否かは、会社によって異なります。機構の調査では、傷病休暇取得にあたって「取得日数にかかわらず診断書が必要」とした企業は正社員で41.3%、非正社員で35.5%でした※3。診断書の要否については、最初に手続きや流れを尋ねる際に、あわせて聞いておくとよいでしょう。

休職中の賃金や傷病手当金についても、休職に向けた手続きの中で確認しておきましょう。本コラムでも、後ほど休職中のお金の問題について解説します。

会社との定期連絡については、可能であれば連絡を取り合うほうが休職中の孤独感を和らげ、職場の状況も把握しやすくなるでしょう。ただ、会社との接触が症状を悪化させるようであれば、連絡回数は少ないほうがよいかもしれません。診断書を作成した医師や会社の産業保健スタッフとも相談してみてください。

※1適応障害|MSDマニュアル 家庭版

※2「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)p.25

※3 同上、pp.26-27

適応障害による休職期間はどのくらい?

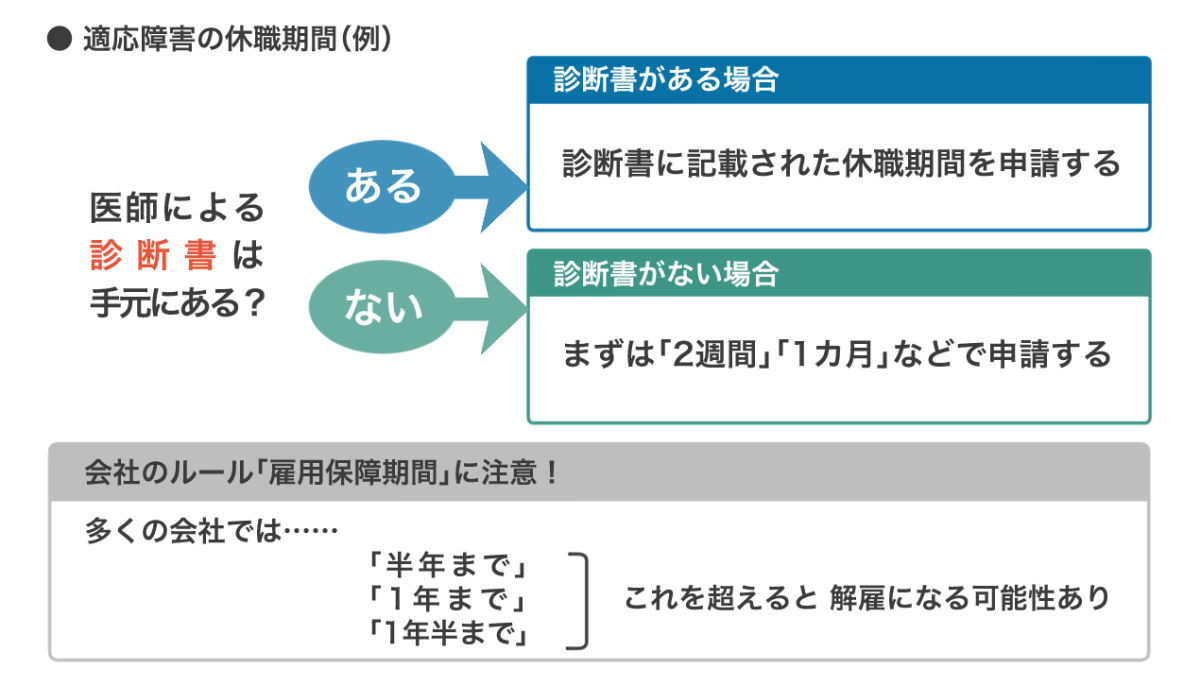

具体的に必要となる休職期間は、その人の状態によって異なります。基本的には診断書に記載された休職期間をもとに申請するとよいでしょう。診断書を取らない場合は、状態に応じて「まずは2週間」「まずは1カ月」とし、その後必要に応じて休職期間を延長する方法もあります。

もし回復に時間がかかりそうであれば、会社側と相談したうえではじめから「2カ月」「1年」とすることも考えられます。長い休職期間があれば、安心してゆっくり回復できるでしょう。

ただ、会社によっては休職期間に上限を設けていたり、一定期間以上の休職が続く場合は解雇・退職となったりするケースもあります。

例えば、休職期間での雇用保障期間の上限について、機構の調査では「6カ月超から1年まで」とする企業が17.2%、「1年超から1年6カ月まで」とする企業が16.2%となっています。企業規模が大きくなれば長い期間で休職できる傾向はあるものの、多くの場合は「半年まで」「1年まで」「1年半まで」といった状況のようです※。

そのため、今の会社で働き続けたい場合は、休職期間が雇用保障期間を超えないように注意しなければなりません。

※ 「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)p.19

休職中のお金の問題、給料・手当は出る?

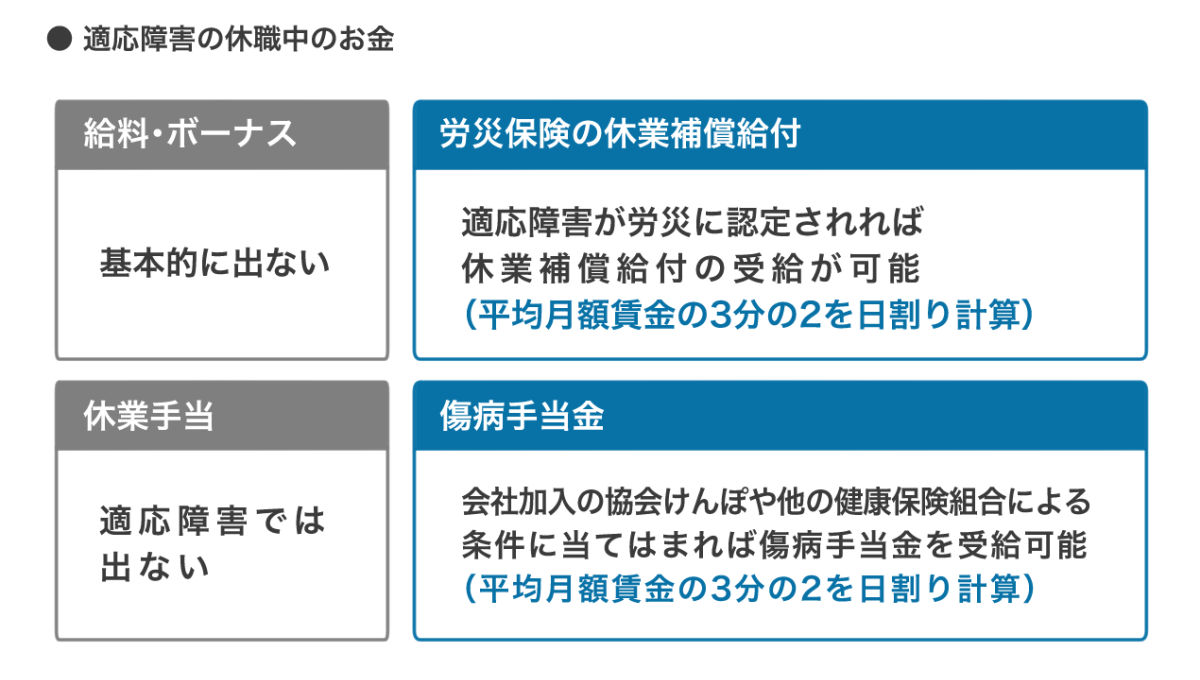

休職には、お金の問題がついてまわります。有給休暇とは異なるため、「収入がなく困ってしまった」という声も聞かれます。給料やボーナス、傷病手当金など、休職中の収入となり得るものについて、少し詳しく見ていきましょう。

休職中の給料(賃金)

休職中の給料は、基本的には支払われません。「ノーワーク・ノーペイの原則」(働かないのであれば報酬もないという原則)があるからです。

ただし、休職中に一定額の賃金を支払う会社もあります。例えば、病気休職期間中の月例賃金について「支給される」とした企業は24.4%を占めました※。支給があるか否かは就業規則などに定められていますので、休職届を出す際に確認しておきましょう。

「賃金をもらえるよう、有給休暇を申請すればよいのでは?」と考える人もいますが、原則として、休職と有給休暇を同時に取得することはできません。休職前の期間に有給休暇を取るか、また別の取り方をするかなどで工夫する必要があります。休職と有給休暇の具体的な組み合わせ方は、会社の担当者と相談しましょう。

※ 「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)p.15

休職中の賞与(ボーナス)

休職中の賞与も、ノーワーク・ノーペイの原則から基本的には支払われません。

もし支払われるとすれば、賞与の「算定対象期間」に出勤していたケースです。その場合は、出勤の実績に応じた金額が支給されるでしょう。

賞与の算定対象期間を全て欠勤または休職していた場合は、賞与の支払いはありません。

適応障害で休職手当は出る?

いわゆる休職手当は、労働基準法第26条に定められている「休業手当」です。休業手当が支払われるのは「使用者の責に帰すべき事由」がある場合の休職です。

休業手当の金額は、過去の一定期間に支払われた平均賃金の6割以上であり、1日単位で計算されます。

ただ、適応障害で休業手当をもらうことはできないでしょう。「使用者の責に帰すべき事由」の具体例が

- 会社の事業が減少・悪化して、休業を命じられた

- 原材料の不足や設備の故障などが原因で、仕事ができない状態だった

- 行政から操業停止の勧告を受けた

といったものだからです。

休業手当よりも、傷病手当金や労災保険の休業補償給付の受取りができないかを検討するほうが現実的です。

労災保険の休業補償給付

労災保険の休業補償給付とは、労働災害によって病気やケガをした場合に受給できる休業補償です。連続して4日以上会社を休んでいる場合に、4日目以降から1日単位で計算して支給されます。

適応障害を含む精神障害で労災認定を受けるには、主に次の要件を満たさなければなりません。

【精神障害の労災認定要件】※1

- 認定基準の対象となる精神障害を発病している(適応障害は対象なのでOK)

- 精神障害の原因と考えられる出来事が発症前の約半年間に仕事で発生した

- 離婚・死別など、プライベートな出来事が原因で精神障害となったわけではない

適応障害で労災認定された事例としては、職場での昇格と月あたり90〜120時間の時間外労働が4カ月続いて発症したケースがあります※2。

認定を受けたい場合は、過去半年間の労働時間や業務量、これまでの日記・メール・メッセージアプリなどでの「仕事がつらい」といった内容を確認するとよいでしょう。

※1 「精神障害の労災認定」(厚生労働省)p.2

※2 同上、p.13

傷病手当金

業務外での病気やケガによる休職で、会社側から十分な金額が支払われていない場合は、傷病手当金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金は協会けんぽやその他の健康保険組合の保険金から一定額が支給される制度。まずは会社側の担当者に傷病手当金の受取りが可能かどうかを聞いてみましょう。

傷病手当金も、労災保険の休業補償給付と同様に、会社を連続して4日以上休んだ場合に4日目から支給されます。支給金額の基本の計算式は、以下の通りです。

【傷病手当金の基本の計算式】※

| [支給開始日以前の12カ月間の各標準報酬月額を平均した金額]÷30日×(2/3) |

ただし、上の計算式で算出された金額以上の賃金を休職中に会社からもらっている場合は、傷病手当金は支払われません。過去に適応障害で労災保険の休業補償給付を受けている場合も、傷病手当金の支給対象とはなりません。

休職届の書き方・話の切り出し方

休職の申請を出すには、はじめに上司や担当者に話を切り出さなければなりません。この伝え方、話の切り出し方を自分で考えることは、適応障害の状態ではなかなか大変です。そこで、本項では伝え方のヒントをいくつかご紹介します。

適応障害による休職理由の書き方・伝え方

休職の申請にあたっては、「休職届」や「休職願」を書いて提出する必要があります。

休職届や休職願には、希望する休職期間だけでなく、休職の理由を書く欄もあるでしょう。記述欄が大きくなければ「適応障害により、○週間/○カ月間の自宅療養が必要なため」などの短い記述で済みます。

しかし、記述欄が大きく、より詳しい事情を書かなければならない場合もあるかもしれません。面談で詳しい事情を尋ねられる可能性もあります。

そこで、書類の作成や面談に備えて、以下の項目を事前に書き出しておくとよいでしょう。

【休職理由を伝えるためにメモしておくこと】

| 項目 | 具体例 |

| 最近困っていること (3つほど) |

|

| 医師・診断のこと |

|

| 医師からの休職の指示 |

|

以上のメモをもとにまとめると、例えば次のような書き方・伝え方ができます。

【書き方・伝え方の例】

| この1カ月ほど、業務に大きな負担を感じており、出社しようとしても気分が落ち込んで涙が出てきたり、勤務中に集中力が続かず、うまく考えられなかったりすることが頻繁に発生するようになりました。この状況を精神科の医師に相談したところ適応障害と診断され、しばらくの期間、休職することを指示されました。

つきましては、○月○日から○月○日まで、休職させていただきたく、お願い申し上げます。実際の復職時期は、また後ほどご相談させていただければと存じます。 |

あとは、会社の休職届のフォーマットに従って文章を整え、休職期間の欄に具体的な日付を記入して提出しましょう。

休職についてメールで相談する際も、上のメモを活用できます。

話の切り出し方(電話や対面)

文章ではなく口頭で伝える場合は、相手に時間をとってもらうことに配慮した切り出し方が大切です。多くの場合は、

| 「お忙しいところ、すみません」

「お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます」 |

といった表現で切り出せば問題ありません。そのあとで、何の相談かを明確にすると相手が理解しやすくなります。

| 「休職についてご相談したいのですが……」 |

という言い方で、特に怒られることはないでしょう。その後、最近の状況と診断など、詳しい事情を説明します。

| 「最近、〜〜ということが続いています。これについて○月○日に精神科/心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。医師から○週間の休職の指示も出ています。つきましては、△月△日から、休職をさせていただけないでしょうか」 |

ただし、「休職したい」と先に伝えると話を聴いてもらえない状況であれば、あえて最近の状況と診断内容から話す方法もあります。先に状況を知ってもらうことで、休職の必要性を理解してもらいやすくなるからです。

ここまで伝えられたら、あとは相手(上司や担当者)からの質問に可能な範囲で答えてください。わからない場合は無理に答えず「わかりません」とする形でもよいでしょう。質問がこなくなったら、

| 「ご迷惑をおかけすることになり、申し訳ありません」

「休職の手続きは、どのようにすればよいでしょうか」 |

などと尋ね、具体的な手続きに入ります。

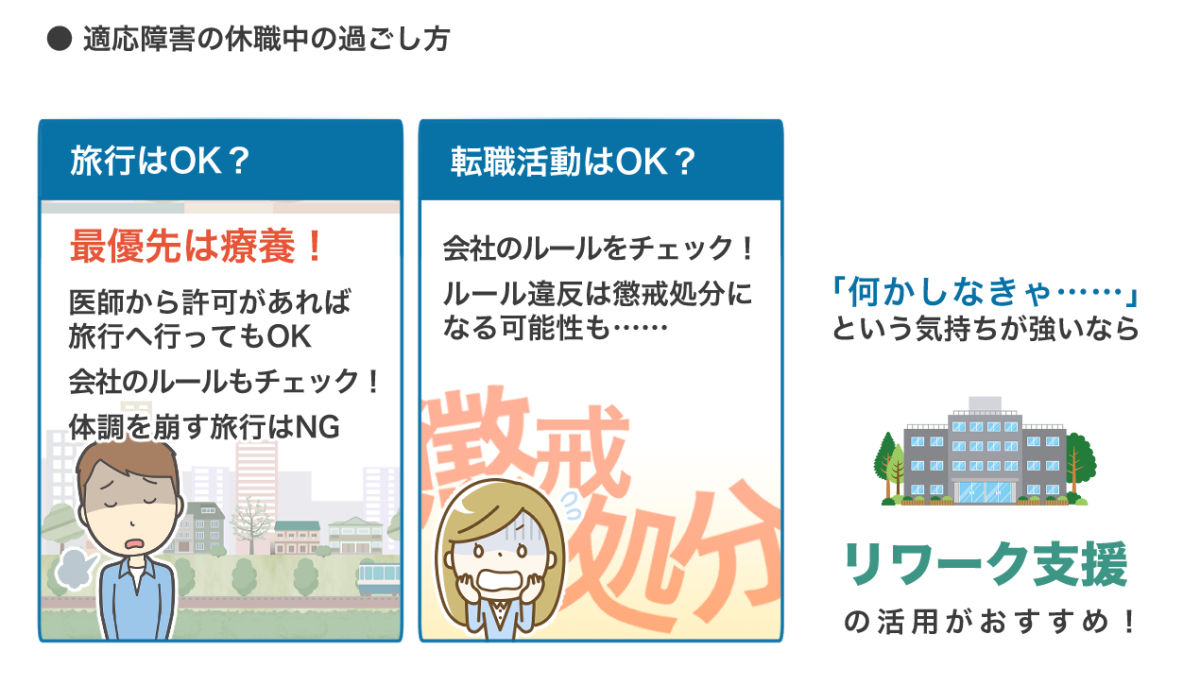

休職中の過ごし方は?旅行・転職活動はダメ?

休職を開始したら、まずは心身の回復に努めましょう。ゆっくり休養し、睡眠・食事・軽い運動などで生活リズムを整えることが先決です。

ただ、療養生活の中で「これは引きこもりなのでは…」と感じたり寂しくなったり、あるいは「お金がない」と焦ったりするかもしれません。よく聞かれるのが、「旅行は行っても平気?」「転職活動はダメ?」という声です。

休職中に旅行へ行ってもいい?

休職中の旅行の可否については、ケースバイケースです。適応障害の場合、旅行による気分転換で症状が和らぐ可能性があるため、一律に「ダメ」とは言われません。

ただ、病気を理由に休職していますので、病気の回復に努める義務もあります。旅行によって適応障害の症状が悪化する(生活が乱れる、体調を損なう)状況は、好ましくありません。

旅行の可否の判断で手っ取り早いのは、休職の診断書を出した主治医に相談し、指示を仰ぐことです。医師から「行ってもよい」と言われたら旅行はOK。「旅行はおすすめしない」と言われたら、状態を悪化させない別の活動を探しましょう。

会社によっては、「旅行に行く場合は、会社に連絡して」と定めていることもあります。これを無視して勝手に旅行に行くと、懲戒処分になるかもしれません。主治医や会社と相談しつつ、ルールの範囲内で外出を楽しみましょう。

なお、「旅行に行ってもよい」とされた場合でも、旅行中の写真や楽しそうな姿を頻繁にSNSへ投稿することは避けるほうがよいとされています。理由は、休職中の業務をカバーしてくれている他のメンバーが、大きな不満を感じる可能性があるからです。そうした不満が募れば、職場復帰した際に人間関係が悪くなってしまうでしょう。

あくまで療養中であることを忘れず、状態の回復を優先して過ごしてください。

転職活動はしてもいい?

休職中の転職活動は、法的には問題ありません。しかし、これも会社のルールによって扱いが異なります。

もし就業規則などで休職中の転職活動を禁止している場合、ルールを無視して転職活動を行えば、それを理由に懲戒処分を受ける恐れがあります。懲戒処分は転職で不利になりますので、できれば避けたいところです。

休職期間が長くなると、お金の心配もあって「何かしなければ」という焦りが出てくるかもしれません。しかし、繰り返しになりますが、休職中に優先するべきことは、療養です。

「何かしなければ」と強く感じるのであれば、転職活動よりも、病院や就労支援事業所などでのリワークプログラムに参加するほうが、復職につながりやすくなります。家以外での時間をもてますし、家族以外の人との交流も可能です。

当マガジンを運営する「ルミノーゾ」でも、リワーク支援を実施しています。体調やご希望に合わせた復職計画の作成から復職後の職場定着まで、しっかりサポートするプログラムです。退職の検討も個別面談で相談できます。

休職期間は“心が疲れた状態”からの回復期間

適応障害による休職期間は、“心が疲れた状態”からの回復期間です。まずはゆっくり休養し、疲れがたまったマイナスの状態から、通常の状態への回復を目指しましょう。

長期の休職期間では、仕事を休めるという安心感と同時に、「自分だけ取り残されている」と感じることもあるものです。しかし、焦りからあれこれと手を出せば、抱えきれずに余計疲れてしまいます。

適応障害で休職に至る人には、真面目な人が多いといわれます。「○○するべき」と考えすぎずに、ぼーっと空を眺めたりのんびり本を眺めたりしてみましょう。睡眠や食事のリズムが整ってきたら、リワーク支援などで家の外での活動を少しずつ増やしてみてください。

【参考】

「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)

「精神障害の労災認定」(厚生労働省)