2025/08/20

【電気・ガス】東京ガスグループの従業員教育・お客さま対応の更新【合理的配慮事例】

本ページはプロモーションが含まれています

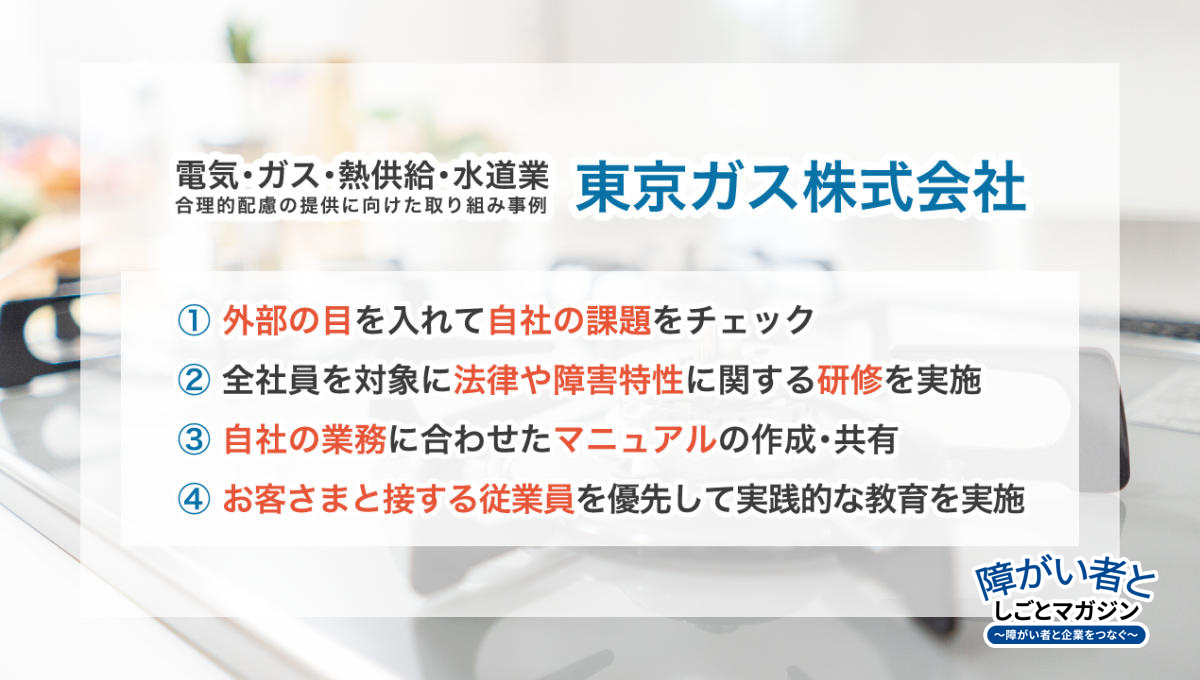

障害者差別解消法の改正により、民間企業に合理的配慮の提供が義務づけられました。これに関連し、経済産業省は『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』を公開。同事例集から電気・ガス・熱供給・水道業の事例として、東京ガス株式会社の取り組み内容と施策のポイントをご紹介します。

東京ガスの主な事業と合理的配慮提供に取り組んだきっかけ

1885年(明治18年)創立の東京ガス株式会社(以下、東京ガス)は、都市ガスの製造・販売、天然液化ガスの販売、ガス導管事業や都市ガス供給事業などを手がける企業です。グループ経営理念の「存在意義」に「人によりそい、社会をささえ、未来をつむぐエネルギーになる。」を掲げ、変化する時代の中で人々の生活を支え続けています。

同社が合理的配慮の提供に取り組んだきっかけは、障害者差別解消法改正による合理的配慮提供の義務化でした。

それまで障害のあるお客さまから大きな困り事が伝えられたことはないといいます。それでも、より適切な対応をする必要があると感じ、グループ全体での理解促進と従業員教育を進めています。

東京ガスの具体的課題と施策、社内体制整備

東京ガスがまず実施したのは、自社の対応が適切かどうかのチェックでした。セルフチェックのみで済ませるのではなく、障害者の社会参加に向けた事業を展開する株式会社ミライロ(以下、ミライロ)に協力を仰ぎ、障害者対応診断「ミライロサーベイ」を実施。従業員教育では、特にお客さまと接する従業員への教育に力を入れました。

課題1:聞く・話すが困難なお客さまへの対応

ミライロサーベイの診断でわかった課題の1つは、公式サイトのガス漏れ通報ページに掲載された窓口に関するものでした。

それまでは、聞く・話すに困難がある方への対応は、FAXでの受付のみ。これについて、緊急時に連絡しやすいよう、ほかの手段も用意する必要があるとわかったのです。

そこで、東京ガスは、ガス漏れ通報窓口やお客さまからの問い合わせ窓口での対応を拡大。現在は、聞くこと・話すことが難しい方からの電話にも対応できるよう、「電話リレーサービス」が利用できることを公式サイトに明記しています。

電話リレーサービスとは、電話の両当事者の間に「通訳オペレーター」が入り、手話や文字で受け取った情報を音声で伝え、反対に音声で受け取った情報を手話や文字で伝えるサービスです。FAXよりも迅速なコミュニケーションが可能となります。

課題2:公式サイトのWebアクセシビリティ

ミライロサーベイで指摘されたもう1つの課題は、公式サイトのWebアクセシビリティでした。診断時の状況では不十分であるという診断を受けたのです。

どのような人にとってもより使いやすいWebサイトとするため、環境整備を進めています。現在はJIS X 8341-3-2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベルAへの配慮を目標としています。

Webアクセシビリティについて、具体的にどのような施策があるのか、なぜ重要なのかに関しては、以下の関連コラムで詳しくご紹介しています。

(関連コラム)

- ウェブアクセシビリティとは? 取り組みレベルチェックとガイドライン

社内体制の整備・従業員教育

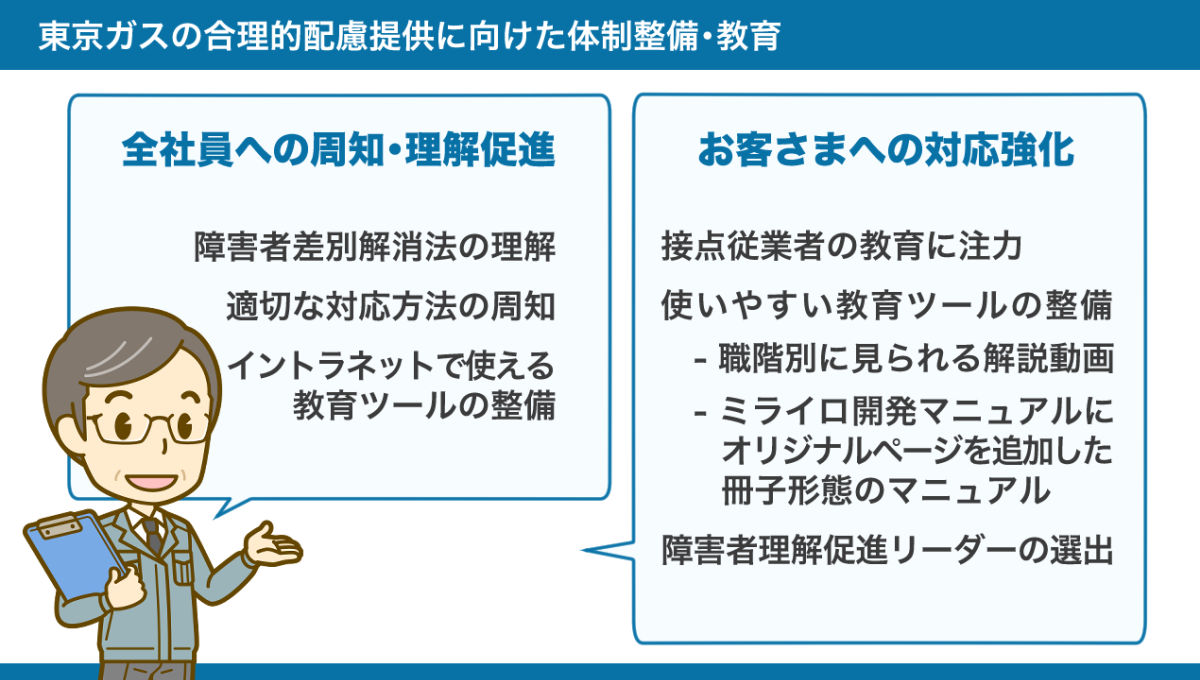

社内体制整備では、全社員への周知・理解促進と、お客さまなどとの接点における対応強化を中心に取り組みました。

全社員への周知・理解促進で実施したのは、全グループ社員を対象とする教育機会の設定です。管理職を通じて適切な対応方法を周知するとともに、イントラネットでも教育ツールの利用環境を整えました。

お客さまなどとの接点に関する対応強化では、特に接点従事者の教育に力を入れています。ガスの法定点検など、お客さまの自宅を訪問する従業員がより柔軟に対応できるよう、動画や冊子を用いて対応強化を図りました。

教材となる動画は、障害者差別解消法を理解するための解説動画です。基礎編・実践編・管理者編の3部構成になっており、学習者が自身の職階に合わせて学べるようチャプター分けも行っています。

冊子は、ミライロが開発した障害者基礎対応マニュアルをベースに、東京ガスによるオリジナルページも加えた「ユニバーサルマナーBOOK」です。オリジナルページには、グループ業務に則した事例とグループの制服を着用した作業員のイラストを掲載しました。こうした工夫が、社員の当事者意識の醸成にも役立っているようです。

さらに、合理的配慮研修においては、お客さまと接点のあるグループ企業各社1名以上の「障害者理解促進リーダー」を選出し、リーダーへの教育を行ってから、そのリーダーが自社で教育を実施するという形をとりました。

リーダーの役割は、合理的配慮の必要性を周知し、知識・ノウハウを共有することです。お客さま対応に不安や課題が発生したときの現場の相談窓口も担っています。

リーダーの教育では、それぞれが自社で実施できる教育サイクルを構築するため、

- 教育ツールの周知

- 知識・ノウハウ習得のための研修

- マナーブックの読み合わせ

- ワークショップ

などを行ったとのことです。

こうしたお客さまへの合理的配慮の提供に加えて、株主総会における対応準備も実施しました。具体的には、身体障害のある参加者に向けて

- 車いすスペースの確保

- 最寄り駅から会場までの順路を示す動画の作成・案内

- 視覚障害者を対象とする会場までの付き添い・座席案内

- 聴覚障害者に向けた、当日受付での筆談ボード設置、総会当日の映像への字幕表示

を行っています。

さらに対応を進めるため、今後は、全てのグループ従業員を対象に合理的配慮の必要性について周知徹底し、お客さまの困り事を適切に把握する仕組みをつくるとしています。

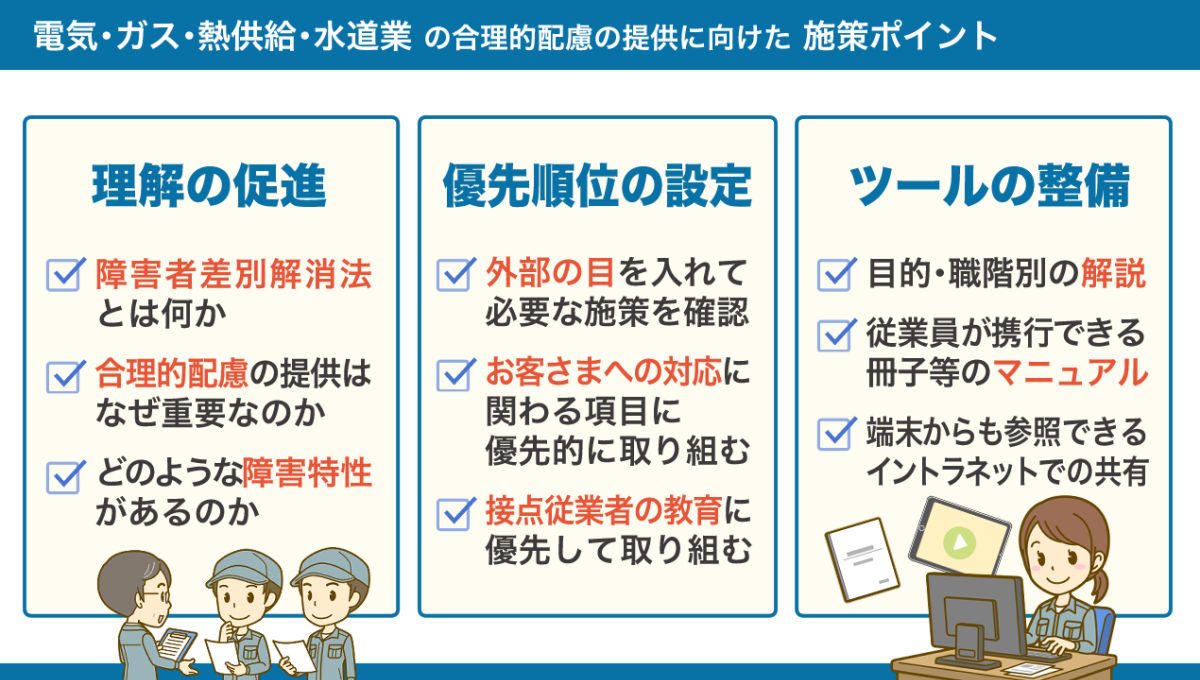

電気・ガス・熱供給・水道業での合理的配慮のポイント

電気・ガス・熱供給・水道業は、点検やトラブル対応のためにお客さまの自宅を訪問することが多い業種です。いずれも生活に欠かせないインフラであると同時に、様々なお客さまに対応しなければなりません。

障害のあるお客さまへの対応を学ぶことは、現場の業務をスムーズに進め、安全に利用してもらうためにも欠かせないことです。

東京ガスの取り組みから、業界全体で活用できるポイントを3つにまとめると、次のようになるでしょう。

【取り組みのポイント】

- 障害特性の理解、障害者差別解消法の理解を進める

- 外部の目を入れ、お客さまと接点のある従業員への教育を優先する

- 使いやすい学習ツール・マニュアルを提供し、段階的な教育を行う

1つめの理解促進では、

- なぜ合理的配慮の提供が必要なのか?/li>

- 具体的にどのような障害特性があるのか?

- その障害特性から発生しやすい困り事の例は何か?

といった内容をおさえると、その後の学びと実践を進めやすくなります。「法律で決められているから」という理由だけでなく、インクルージョンの視点をもった共生社会の姿を示し、事例を用いて具体的なイメージを伝えるとよいでしょう。

2つめの外部の視点と対象者の優先順位は、より適切な合理的配慮の提供を迅速な実現に必要な施策です。自社で気づいていない課題を第三者から指摘してもらうことで、「やっているつもり」を防止し、具体的なノウハウを得ることもできるでしょう。

東京ガスでは、現場の困り事を従業員や障害のある当事者から聞き取り、その内容を教育に活かしています。実践しやすいノウハウの獲得やイメージ共有に大いに役立つ取り組みです。

3つめの学習ツール・マニュアル・段階的育成でも、従業員にとっての使いやすさと当事者意識の醸成が重視されていました。自分にとって必要なノウハウを学べるからこそ、「自分が現場で実践する」という当事者性を持ちやすくなります。

そして、リーダー育成を通じて、原則の周知とともに各現場の状況に応じた教育・相談ができる仕組みを構築しました。東京ガスにおける「障害者理解促進リーダー」は、現場の状況把握と対策実施につながる好循環を回すための重要な存在といえるでしょう。

【参考】

- 『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』(PDF、経済産業省)2025年5月27日最終閲覧

- 東京ガス 公式サイト