2025/09/24

【旅行会社】櫻スタートラベルの障害者・難病患者への旅行支援【合理的配慮事例】

本ページはプロモーションが含まれています

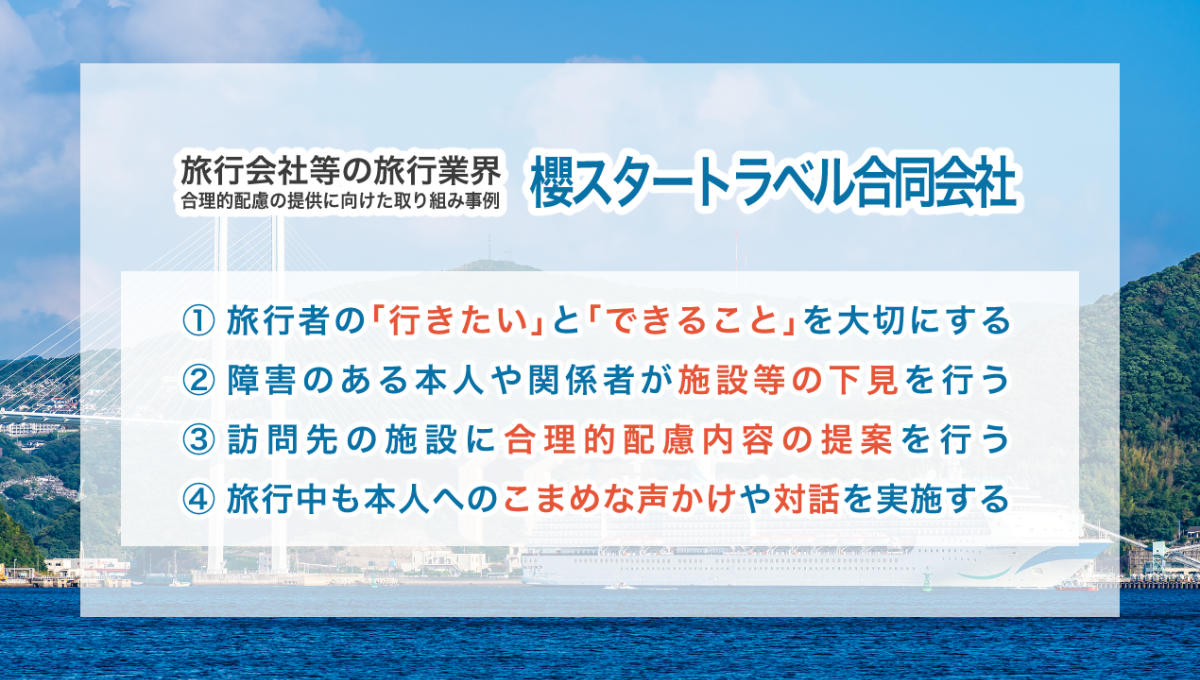

民間企業での合理的配慮の提供が義務化される中で、旅行業界でも「ユニバーサルツーリズム」が推進されています。経済産業省が公表した『合理的配慮に関する国内企業における実践事例集』から、旅行会社の事例として紹介された櫻スタートラベル合同会社(以下、櫻スタートラベル)の取り組みと、旅行業界における合理的配慮のポイントをご紹介します。

画像素材:PIXTA

小さな旅行会社・櫻スタートラベルの事業と合理的配慮提供のきっかけ

櫻スタートラベルは、2016年創業、2021年設立の大阪にある小さな旅行会社です。主な事業は旅行業法に基づく国内旅行および海外旅行。加えて、セミナー・講演活動や障害者の外出サポートなど様々な支援も展開しています。「誰でも好きなときに好きな場所へ」というミッションのもと、バリアフリーの旅行プラン「ユニバーサルツーリズム」を提供してきました。

同社の旅行プランは、その社会性を高く評価されています。「ジャパン・ツーリズム・アワード」の第5回(2019年)には、海外領域・ビジネス部門で入賞。第6回(2020年)には、国内・訪日領域で受賞し、「ユニバーサルツーリズムの模範」と評価されました。

合理的配慮の提供に取り組んだきっかけは、同社の櫻井代表が身体障害・難病の当事者となったことです。

櫻井さんは、当事者として、障害のある旅行者の移動の不自由さを実感してきました。そこから、障害のある人々の社会参加の機会をつくるため、ユニバーサルツーリズムの取り組みを始めたとのことです。

今回の事例集や公式サイトには、櫻井さんが病室から旅行の手配を行う様子も掲載されています。

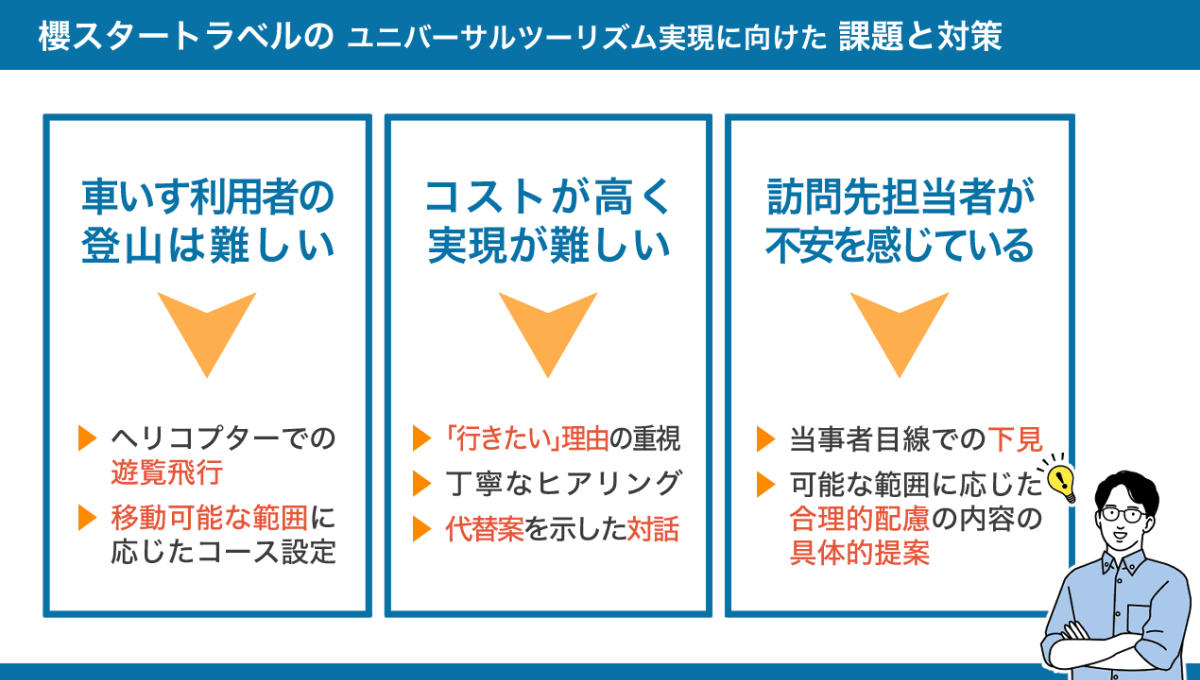

障害者・難病患者のツアー旅行における課題と対策

ユニバーサルツーリズムの実現と普及のために活動する櫻スタートラベルは、旅行プランの企画段階から、様々な人と連携しています。事例からわかるのは、旅行者が「できること」に注目すること、そして宿泊地や観光地の担当者を含む対話を行うことの重要性です。

障害・病気のある旅行者の希望と「できること」から考える国内旅行・海外旅行

2019年にジャパン・ツーリズム・アワードで入賞した旅行プランは、車いす利用者や高次脳機能障害(失語症・まひ)のある人が参加した2018年のウルル・シドニー旅行です。障害のある人だけでなく、趣旨に賛同する健常者も参加しました。

特に登山となるウルルへの旅は、ヘリコプターでの遊覧飛行と、移動できる範囲で参加方法を分けた散策を実施。登山が難しい車いす利用者でも山小屋までは行けるため、山小屋でほかの参加者と一緒に食事を楽しみました。

プランの検討にあたっては、ご本人の「行きたい」という気持ちと、旅行会社や施設・観光地で可能なサポートのバランスが重要とのことです。例えば、ほかの人たちと旅行をした経験がない言語障害のある人のケースでは、ご家族が「自分で助けを求められない」という理由で旅行に反対していました。そこで、櫻スタートラベルから現地スタッフに障害特性を伝え、解決を図っています。

他方、合理的配慮の提供に必要な費用の額が、旅行希望者の支払い能力を超えてしまう場合もあります。「グランドキャニオンに行きたい」という要望があったケースでは、ヘリコプターや救急車両の準備に多額な費用がかかることが判明。そのままでは、とても実現できませんでした。

そこで同社では、旅行希望者の気持ちに寄り添い、可能な限り代替案を提示。そのケースでは、残念ながら合意には至りませんでした。それでも、検討の際は常に「なぜ今旅行をしたいのか」という視点を大切にしています。

希望や状況に合う旅行プランを提案するには、丁寧なヒアリングと調整が欠かせません。同社が設立時から活用しているヒアリングシートには、

- ご本人の障害の種類や現在の体調

- 希望する旅行の内容と、これまでの旅行歴

- 日常生活動作・移動に関する障害特性

- 車いすのタイプや、介助犬の有無

- 同行する介助者の有無

- 必要な合理的配慮

などの項目があります。

自身で記入することが難しい場合は、家族に記入してもらったり、口頭で聞き取っていったりすることもあるそうです。

ウルル・シドニー旅行に参加した高次脳機能障害の旅行者は、翌年の2019年には自身の友人たちのために櫻スタートラベルとツアー企画を練り、バスツアーへ。一人ひとりに向き合う対応が、障害・病気のある人々の旅行経験を豊かなものにしています。

障害のある社員が困り事に寄り添い、下見で提案を行う

櫻スタートラベルには、障害者・難病患者である櫻井さんのほか、難病で車いすユーザーである社員が在籍しています。自身の経験をもとに、旅行者の困り事に寄り添う支援を行ってきました。

障害・難病の当事者だからこそ、「障害特性は一人ひとり異なる」ことを知っており、画一的なマニュアルでの調整は難しいと実感しています。そのため、同社には「対応マニュアル」がありません。

マニュアルの代わりに大切にしているのが、旅行を希望する当事者一人ひとりとの信頼関係と、丁寧なヒアリングです。希望のヒアリングから旅行の手配・添乗まで、同じスタッフが一貫して担当する体制をとっています。

一貫した企画と支援は、旅行プランの下見でも活かされています。旅行参加者(当事者または健常者)と一緒に旅行先の下見を実施し、実際に旅行が可能かどうかを確認する作業です。

下見の利点は、

- 参加者とともに実施することで同社スタッフの視野が広がること

- 宿泊施設や観光地のスタッフに、障害者の立場から印象や意見を伝えられること

- 具体的な合理的配慮の方法を伝えることで、障害者への対応ハードルを下げられること

などです。

例えば、「聴覚障害のあるお客さまには、手話で対応しなければならない。しかし、うちの従業員に今から手話を習得させるのは、予算的にも人員的にも困難」といったケースがある場合、櫻井さんは「手話を習得してほしい」とは言いません。実際に行った提案は、簡単な筆談でのやり取りです。実現が難しい施策ではなく、現在の設備や人員の範囲内でできることを、施設側のスタッフと一緒に考えることを重視しています。

こうした取り組みにより、櫻スタートラベルの利用者からは「(施設を)訪れやすかった」との声が寄せられているとのことです。

今後は、外見からは障害があることがわからない人についての理解と社会参加促進に向けても取り組みを進めたいとしています。「声を上げること自体が難しい方が多い現状を伝えたい」とする同社のユニバーサルツーリズムは、より多くの障害者・難病患者の旅行参加につながるでしょう。

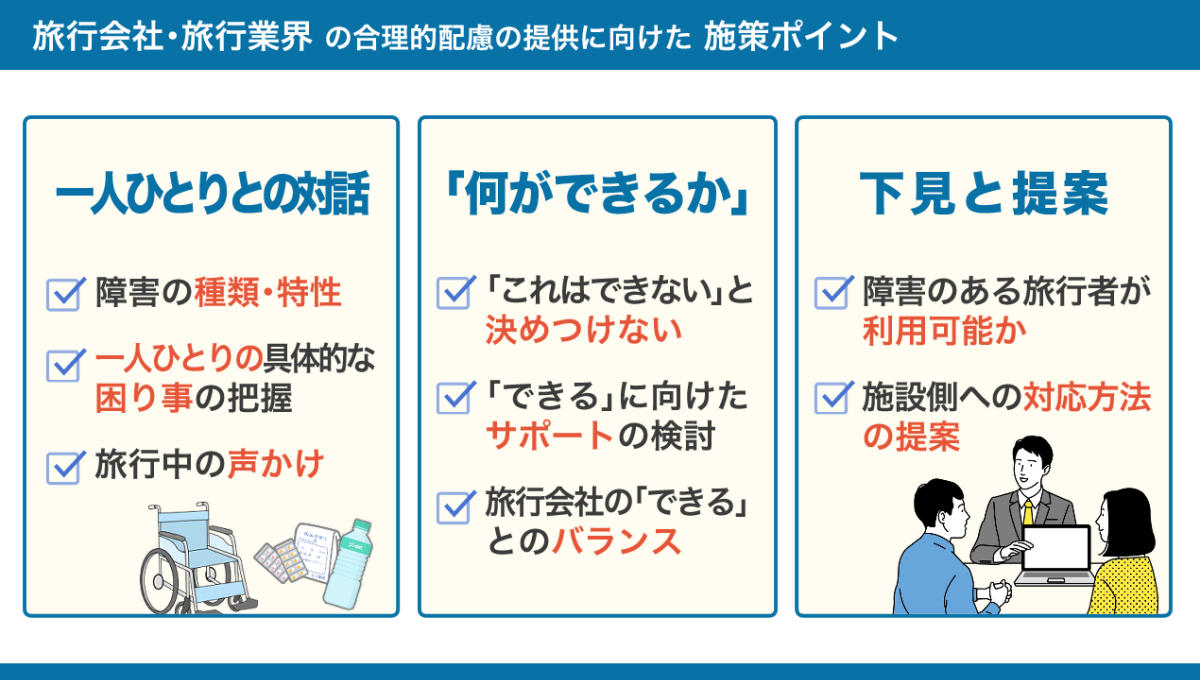

旅行業界における合理的配慮のポイント

以上の取り組みから見える旅行業界における合理的配慮のポイントは何でしょうか。

今回は、以下の3つにまとめられそうです。

- 目の前の一人ひとりとの対話を大切にする

- 「何ができるか」を軸に企画する

- 下見で必要な対応を提案する

1つずつ振り返っていきましょう。

目の前の一人ひとりとの対話を大切にする

1つめは、旅行者一人ひとりとの対話を大切にすることです。

例えば、「身体障害」という大きな枠組みに分類される障害であっても、それが肢体不自由なのか、聴覚障害なのか、視覚障害なのか、それとも内部障害なのかという点で、困り事は一人ひとり異なります。さらに、同じ聴覚障害であっても、聞こえる/聞こえないの程度や手話の習得状況には個人差があります。

障害の分類や対応パターンは、判断の方向性として役立つでしょう。しかし、それに頼り過ぎてしまうと、目の前で困っている人が本当に求めているサポートを無視することになりかねません。気温や湿度、騒音、周囲の人の数などによっても、困り事は変化します。「今の体調はどうか」「今困っていることはないか」といった視点が常に必要なのです。

したがって、旅行の企画にあたっては、旅行希望者のニーズ、ご本人ができること、付き添いの有無、旅行会社側に実施してほしいサポートなどを個別にヒアリングすることが大切です。旅行中も、周囲から「体調は大丈夫ですか?」「お手伝いは必要ですか?」といった声かけを行いましょう。そうすることで、旅行中も大きなトラブルの回避や早期の対応をしやすくなります。

「何ができるか」を軸に企画する

2つめのポイントは、「何ができるか」です。

一人ひとりとの対話は、企画の内容を決めるうえでも大きなポイントです。「車いす利用者には、これは無理だろう」といったように一方的に決めてしまうと、「実は工夫をすれば可能だった」という点を見落とし、提供できる体験の幅を狭めてしまう恐れがあるからです。

例えば、車いす利用者が参加する旅行の場合、

- 具体的にどのような移動が可能なのか

- どのような施設であれば使えるのか

- 会社側で提供できるサポートによって、どこまでそれを広げられるのか

といった観点から、内容を検討していきましょう。

同時に、障害のある旅行希望者の「できること」だけでなく、会社側の「できること」の把握も重要です。対応に必要な人員・設備・移動手段の手配のコストと、旅行希望者の支払い能力のバランスは決して無視できません。コストがかかりすぎるなら、要望の全てを実現することが困難であることを丁寧に説明しましょう。

櫻スタートラベルでは、コストがかかりすぎる内容の場合に「できません」の一言で終わらせず、「できること」を軸とした代替案の提示を行っていました。お互いの歩み寄りによって合意できる地点を模索するという対話の姿勢です。

旅行希望者の「これをやりたい」「これができる」と、会社側の「これなら対応できる」のすり合わせを前提に進めることが、ユニバーサルツーリズムの実現につながるということです。

下見で必要な対応を提案する

そして3つめが、下見を行うことです。

旅行中に利用する宿泊施設や観光施設が、全てバリアフリーになっているとは限りません。そのため、「障害のある旅行客が利用できるか」という観点での下見は不可欠です。

車いすでも通りやすい通路の確保、簡易的なスロープの設置による段差の解消、聴覚障害・視覚障害がある人への情報保障や移動支援など、「どこでどうサポートできるか」を実際に確認。知的障害や発達障害のある人に関しては、落ち着いて過ごせる場所や休憩時間・場所の確保、メニューの工夫などが効果的です。理解しやすい表現の共有や、コミュニケーションボードの活用などもよいでしょう。

こうした事前準備によって、施設側への合理的配慮内容の提案や旅行客を迎える準備の支援を行い、旅行者が安心して楽しめる内容へとブラッシュアップすることができます。

旅行業界の特徴と対応の考え方

旅行業界には、誰もが気兼ねなく旅行できる「ユニバーサルツーリズム」の実現が求められています。国としても施策の推進を行っており、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の創設やマニュアル・手引きの公開なども行ってきました。

【国によるマニュアル・手引きの例】

| マニュアル・手引き | 領域 | URL |

| 「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」 | 宿泊施設関連 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001879387.pdf |

| 接遇マニュアル 「宿泊施設編」 |

宿泊施設関連 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001845444.pdf |

| 接遇マニュアル 「旅行業編」 |

旅行会社関連 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001845446.pdf |

| 接遇マニュアル 「観光地域編」 |

観光地関連 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001845450.pdf |

| 宿泊施設におけるバリアフリー情報発信マニュアル | 宿泊施設関連 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001250789.pdf |

「どのような障害の種類があるのか」という基礎知識と代表的な特性に関する対応ノウハウを学び、対話を重ねながら一人ひとりの困り事に応じて調整していく姿勢が、ユニバーサルツーリズムの鍵となります。

「旅行客にどのような体験をしてもらいたいか」は、旅行業界の根本にある大切な視点。障害のある旅行客に対しても、そうした視点で具体的なサポートができるよう、準備を進めていきましょう。

【参考】