2024/12/05

【障害福祉サービス改革】財務省が資料公表、焦点は就労継続支援A型・B型とグループホーム【1】

本ページはプロモーションが含まれています

11月13日、財務省が社会保障に関する改革の方向性を示す資料を公表しました。障害福祉サービス等で特に焦点となるのは、就労継続支援A型・B型とグループホームです。国による障害福祉サービス等の改革の方向性について、4回に分けてお届けします。

第1回となる今回は、障害福祉サービス等の現状の課題と全体的な改革の方向性を見ていきましょう。

もくじ

財務省が資料を公表、障害福祉サービス等の改革は就労継続支援とグループホームに焦点

2024年11月13日、財務省は、障害福祉サービス等を持続可能な制度とするための改革の方向性を示す資料を公表しました。

同資料では、社会福祉に関する費用増大とともに、助成金等を目的とする就労継続支援事業所の開設とサービスの質の低下、不正受給、グループホームでの障害者虐待などを問題視。既存の医療費適正化計画や介護給付適正化計画などを参考にしながら、障害福祉サービスに関する給付適正化と不正防止を図る方向で進める案を提示しています。

具体的には、

- 障害福祉サービス等に関わる課題解決に向けて取り組むべき項目を障害福祉計画に位置づけるよう法整備を行ったうえで自治体に実施を求める

- 障害福祉計画の作成や規制等の判断に、障害福祉データベースを活用する

- 就労継続支援事業所への実地指導を効率的・実効的に行うための具体的な基準を設けて明文化し、地域差の是正を図る

といった内容があげられました。

障害福祉データベースとは、2023年度から運用が開始されたデータベースです。目的は、障害福祉サービス等の給付に関する各種データを参照しやすくすることで、障害福祉計画の進行管理や地域分析、自治体間の取り組みなどを比較し、より効果的な障害福祉計画等の作成・見直しに活用すること。障害支援区分認定データ、給付費等明細書データ、各種体調情報データが匿名化されて収集され、自治体に提供されています。

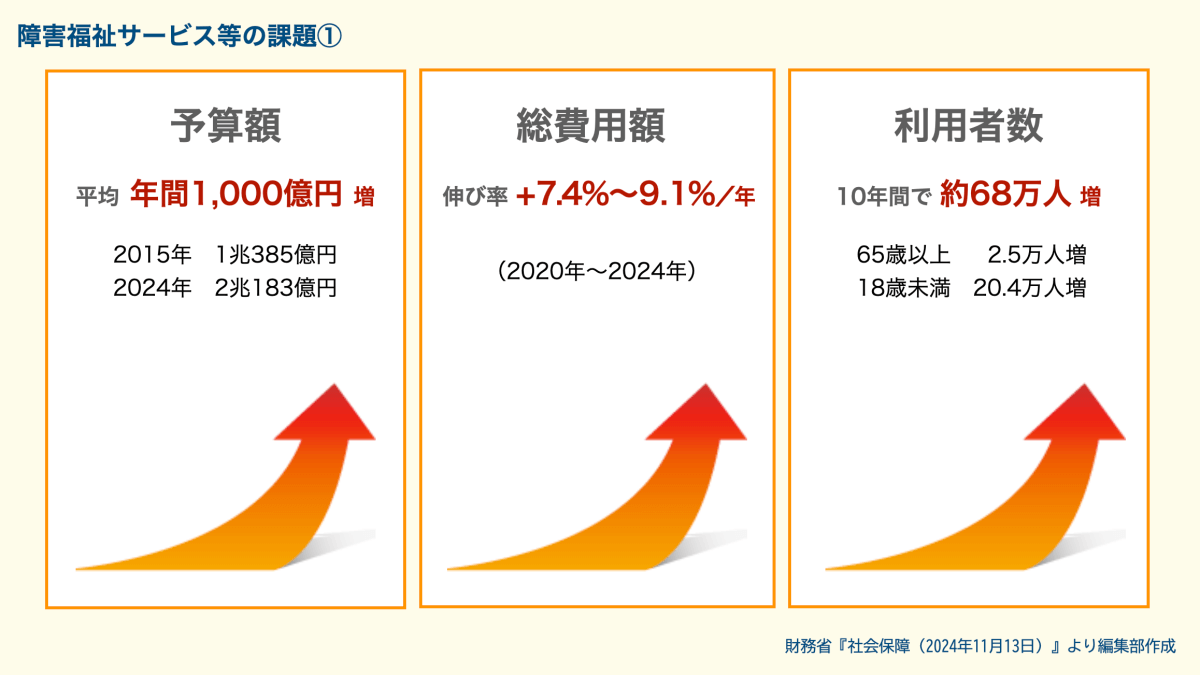

(課題1)障害福祉サービス等の予算額・総費用額・利用者数が増加

障害福祉サービス等の改革に向けた提案が行われた背景には、年々増加する障害福祉サービス関連の費用や、サービスの質の低下などがあります。

財務省の資料によれば、障害福祉サービス等の予算と年間の総費用は、いずれも増加し続けてきました。これには、サービスの利用者数の増加が大きく関わっているとし、特に「障害児の増加が大きい」としています。

下の表は、2015年と2024年の予算および利用者の変化を示したものです。

【障害福祉サービス等の予算と利用者数の推移】

| 全体 | 障害者向け サービス |

障害児向け サービス |

||

| 予算 *1 |

2015年 | 1兆385億円 | 9,330億円 | 1,055億円 |

| 2024年 | 2兆183億円 | 1兆5,493億円 | 4,690億円 | |

| 差 | 9,798億円増 | 6,163億円増 | 3,635億円増 | |

| 利用者数 *2 |

2015年3月 | 91.3万人 | 72.1万人 | 19.2万人 |

| 2024年3月 | 159万人 | 102.6万人 | 56.4万人 | |

| 差 | 67.7万人増 | 30.5万人増 | 37.2万人増 |

*1 財務省資料『社会保障(2024年11月13日)』p.126より作成。障害者向けサービスは「自立支援給付(障害者向けサービス)【義務的経費】」、障害児向けサービスは「障害児措置費・給付費(障害児向けサービス【義務的経費】」。

*2 財務省資料『社会保障(2024年11月13日)』p.126より作成。障害者向けサービスの利用者数は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者を合算。

財務省は、この10年間で障害福祉サービス等予算額の伸び率(+7.7%)が、社会保障関係費全体の伸び率(+2.4%)よりも上回っていることに注目。年間平均で考えれば、毎年1,000億円ずつ予算額が増えていると指摘しました。

なお、実際にかかった総費用額では、2020年度から2024年度で年間+7.4%〜+9.1%の伸び率となっています。この期間において、65歳以上の利用者(障害者)が23.4%(2.5万人)増えたのに対し、18歳未満の利用者(障害児)は58.0%(20.4万人)増。障害児における増加が、高年齢者における増加を大きく上回りました。

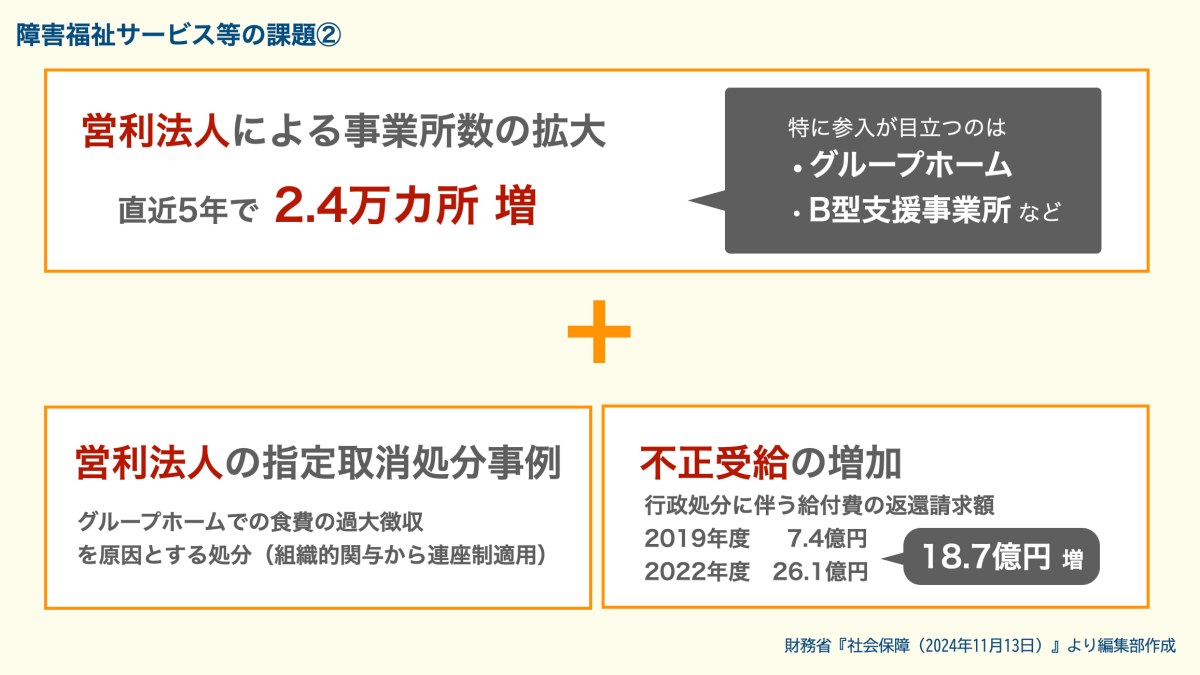

(課題2)営利法人の参入増加・サービスの質の低下・不正受給増加

また同資料は、障害福祉サービス等事業所における近年の営利法人参入について繰り返し言及しています。

事業所数全体の増減では、2020年3月に10.9万カ所だったものが2024年3月には13.8万カ所で、約1.7倍でした。これを営利法人・社会福祉法人・NPO法人・その他で見ると、以下のようになります。

【障害福祉サービス等事業所の内訳と事業所数の変化】

| 営利法人 | 社会福祉法人 | NPO法人 | その他 | |

| 2020年3月 | 4.6万カ所 | 3.5万カ所 | 1.6万カ所 | 1.3万カ所 |

| 2024年3月 | 7.0万カ所 | 3.7万カ所 | 1.7万カ所 | 1.5万カ所 |

| 差 | 2.4万カ所増 | 0.2万カ所増 | 0.1万カ所増 | 0.3万カ所増 |

* 財務省資料『社会保障(2024年11月13日)』p.127より作成。

全体の事業所数の増加では約27%増だったのに対し、営利法人では約52%増。営利法人の参入が、全体の事業所数を大きく押し上げていることがわかりました。特に参入が多いのは、グループホーム(共同生活援助)であり、直近5年間の伸び率は+209%となっています。B型事業所における伸び率も次に大きく、+118%でした。

こうした営利法人の参入拡大は、グループホームなどでのサービスの質の低下にもつながっているという指摘があります。実際、厚生労働省による「障害者虐待対応状況の調査」では、グループホームにおける虐待件数が近年増加。2024年6月にはグループホーム等を運営する事業者が利用者から食材料費の過大徴収を組織的に行っていたとして、連座制を適用した5事業所の指定取消処分が行われました。

全ての営利法人にこのような問題があると述べるものではありませんが、財務省は、営利法人参入拡大とサービスの質の低下の関連性が強いと見ています。

加えて、障害福祉サービス等における不正受給額も増加傾向にあると指摘されました。行政処分に伴う給付費の返還請求額を見ると、2019年度には7.4億円だったものが、2020年度には18.5億円と2.5倍に。そこからさらに増え、2022年度には26.1億円にまで膨らんでいます。

不正受給増加の背景としては、「概ね3年に1度」行うべきとされているB型事業所への自治体の「実地指導」が適切に行われていないことがあげられます。一部自治体では2年に1度程度の実地指導が行われていますが、8割超の都道府県では「3年に1度」という基準を満たしていません。少ないところでは、「10年に1度がやっと」という状況もあるようです。

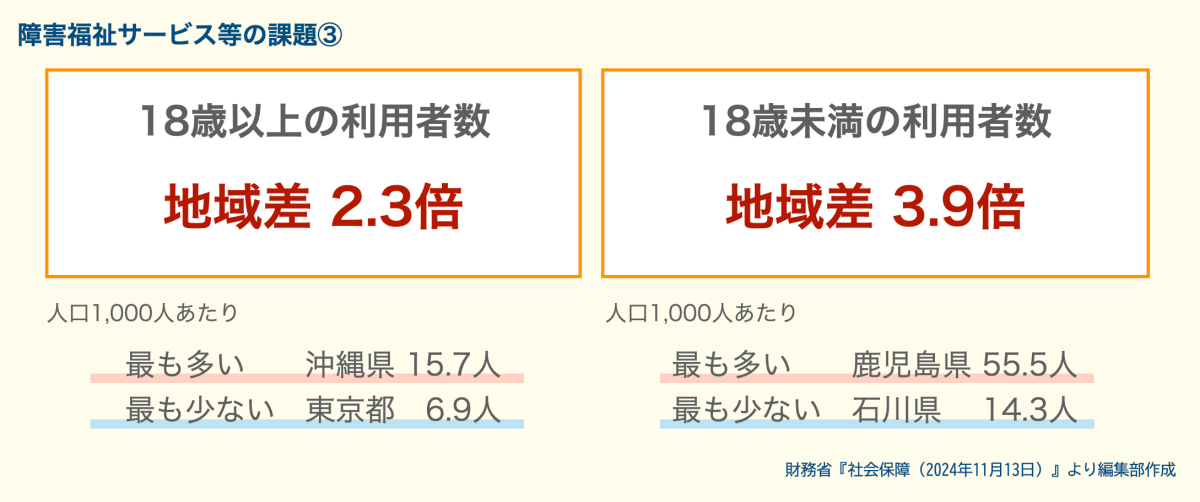

(課題3)障害福祉サービス等給付の地域差

障害福祉サービス等の地域差でいえば、利用者数や障害者手帳の交付数にも地域差が見られます。つまり、どの地域に住むかで、障害福祉サービスなどの受けやすさが異なるということです。実際に、こうした差異を感じている支援者も多いでしょう。

以下は、利用者数で最も多い都道府県と最も少ない都道府県を示した表です。

【障害福祉サービス等給付の地域差】

| 利用者数(障害者) | 利用者数(障害児) | |

| 最も多い自治体 | 沖縄県 15.7人 | 鹿児島県 55.5人 |

| 最も少ない自治体 | 東京都 6.9人 | 石川県 14.3人 |

| 差 | 2.3倍 | 3.9倍 |

* 財務省資料『社会保障(2024年11月13日)』p.128より作成。それぞれ、2023年10月時点での人口1,000人あたりの利用者数。

こうした地域差の是正については、既に2023年12月22日の閣議で、改革の方向性が示されています。例えば、

- 都道府県知事による事業所指定の差異に市町村長が意見を出せる仕組み(2024年度創設)の推進

- グループホームにおける総量規制の検討

- 自治体の給付決定に際しての相談支援の利用促進、国からの助言など

です。

持続可能な制度に向け、どう改革するか?

今回公表された財務省の資料では、障害のある方々が必要なサービスを公平かつ適正に受けられるよう、そして障害福祉サービス等にかかる費用についても持続可能な制度となるよう、様々な取り組みが求められることが提示されました。

大きな枠組みは今回ご紹介した通りですが、資料ではさらにA型事業所、B型事業所、グループホームに関する具体的な改革の方向性も示されています。それぞれの課題と対策の方向性は、シリーズ第2回〜第4回でお伝えします。

【参考】

(資料)社会保障(2024年11月13日)|財務省

株式会社恵の不正行為等への対応について|厚生労働省

本記事は、動画でも解説しています。