2025/03/25

自立支援医療制度とは?法律とメリット、対象疾患・新規申請・更新方法

本ページはプロモーションが含まれています

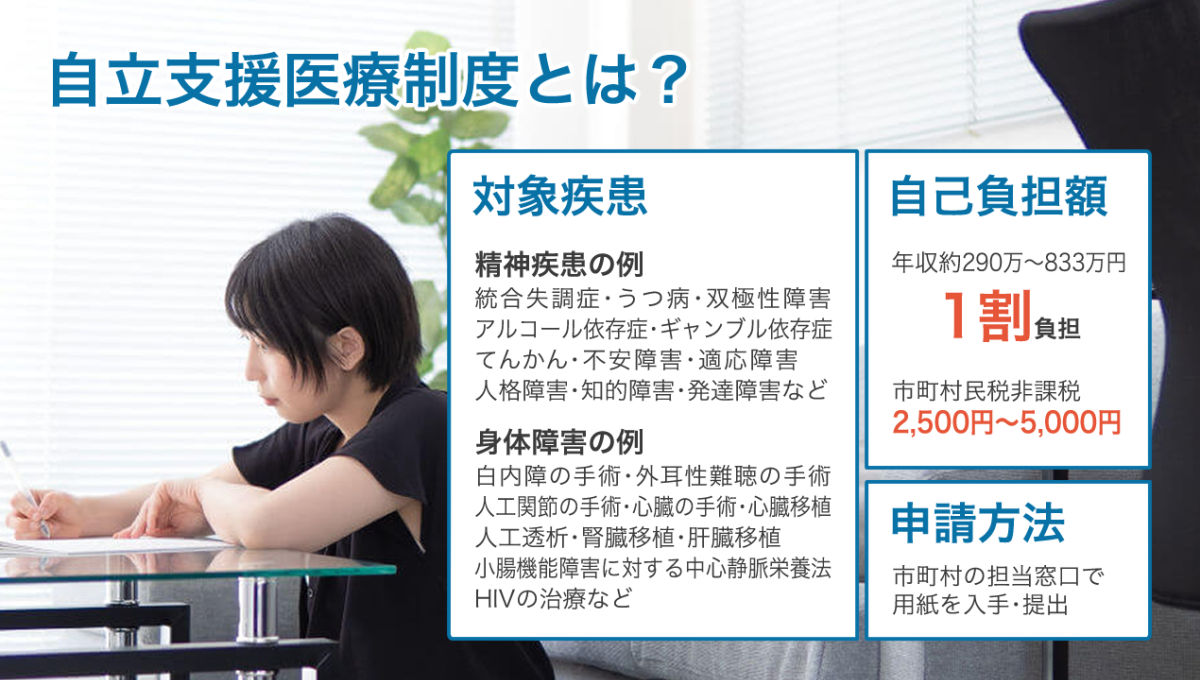

自立支援医療制度とは、心身の障害の治療について、その自己負担額を軽減する公的な医療制度です。新規申請、更新や変更の申請では、市町村の担当窓口で所定の様式を入手したうえで必要書類をそろえて窓口に提出します。

自立支援医療制度の活用をご検討中の方は、ぜひ本コラムで概要と対象者、各種手続きのポイントをご確認ください。

もくじ

自立支援医療制度とは?何に使える?

まずは、自立支援医療制度の概要と根拠となる法律、主なメリットをご紹介します。

自立支援医療制度と法律、制度のメリット

自立支援医療制度の目的は、「心身の障害を除去・軽減するための医療」に関して、その医療費の自己負担額を軽減することにあります。障害者自立支援法(現在、障害者総合支援法)によって定められ、2006年4月から実施されてきました。

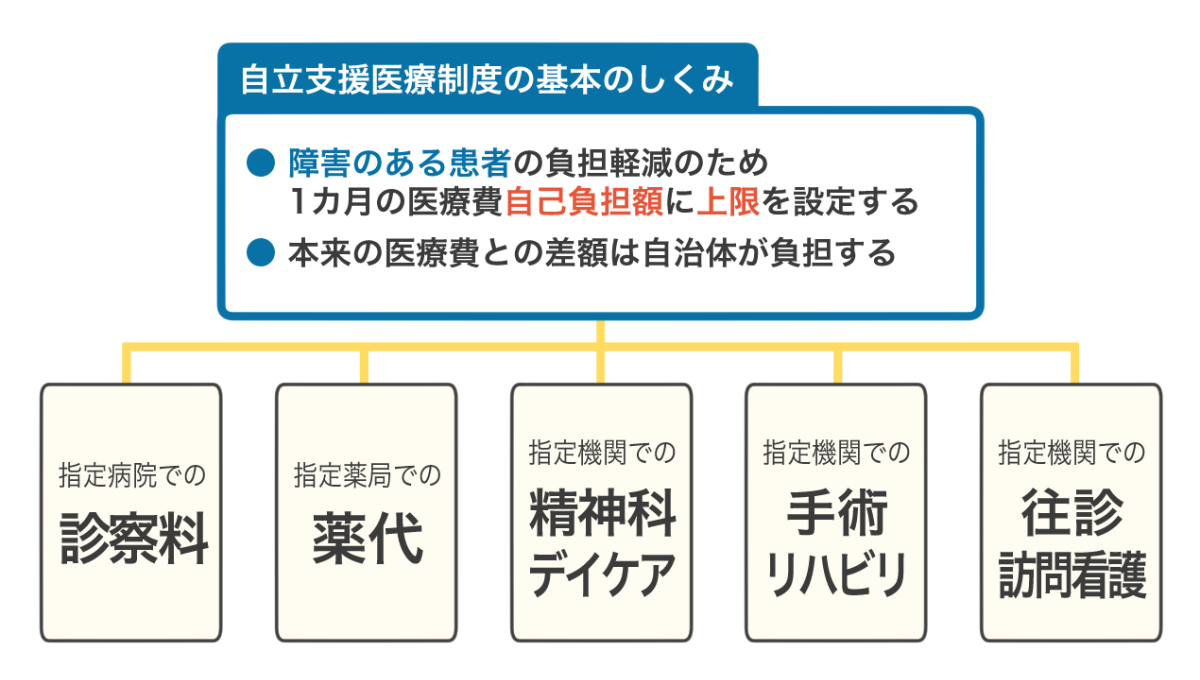

自立支援医療制度の基本的な仕組みは、

- 障害のある患者の負担が大きくなりすぎないよう、所得に応じて1カ月あたりの医療費の自己負担額に上限を設定する

- 本来の自己負担分(医療費の3割など)と自立支援医療制度によって認められた自己負担上限額の差分は、自治体が負担する

というものです。

自己負担額の上限は「1割」が基本ですが、世帯所得が低い場合や18歳未満の患者の場合、あるいは「重度かつ継続」と呼ばれる条件に当てはまる場合は、「2,000円」や「5,000円」「1万円」といった具体的な金額が定められています(詳しくは後述)。

自立支援医療制度のメリットは、何と言っても治療費の自己負担の軽減ができることです。

大きな治療費や長期間にわたる治療の費用は、家計を大きく圧迫します。自立支援医療制度を活用すれば、そうした負担を和らげ、症状の改善や悪化の予防をしやすくなるでしょう。

金銭面での不安が和らぐことで、生活自体も安定させやすくなります。

自立支援医療制度は何に使える?

自立支援医療制度は、指定自立支援医療機関や指定薬局を利用する際に活用できます。

具体的には

- 指定自立支援医療機関(病院)での診察料

- 指定自立支援医療機関(薬局)での薬代

- 指定自立支援医療機関での精神科デイケア

- 指定自立支援医療機関での手術、リハビリ

- 指定自立支援医療機関による往診、訪問看護

などです。なお、入院による治療には適用できません。

制度は対象疾患や患者の年齢から、以下の3つに分類されています。

【自立支援医療制度の分類】

| 分類 | 概要 |

| 精神通 院医療 | 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)のある人で、通院によって精神疾患に関する医療を継続的に必要とする人が対象。 症状がほぼなくなっている人でも、軽快状態を維持して再発予防のために通院が必要な場合は対象となる。 |

| 更生 医療 | 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害のある人(18歳以上)で、身体障害の除去・軽減のための手術等の治療によって、確実に効果が期待できる人。 |

| 育成 医療 | 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる人。 |

簡単にいえば、精神疾患の場合は年齢を問わず精神通院医療に、それ以外は、成人であれば更生医療、未成年であれば育成医療に当てはまるということです。

自立支援医療制度を使うのはどんな人?対象疾患と所得区分

「病気の治療で通院しているけど、自分の病気は支給対象になるのだろうか?」と悩む人は多いようです。実際、「この病気なら確実に対象になる」といえるものもあれば、いえないものもあります。

厚生労働省があげる例は、次のような疾患、治療です。これを目安として、指定自立支援医療機関の医師が医学的見地から診断書や意見書を書くことになります。

【通院医療の精神疾患の例】

| 「重度かつ継続」に該当する精神疾患 |

|

| それ以外の対象となる精神疾患 |

|

【更生医療の障害と治療の例】

| 障害の種類 | 治療の例 |

| 視覚障害 |

|

| 聴覚障害 |

|

| 言語障害 |

|

| 肢体不自由 |

|

| 内部障害(心臓) |

|

| 内部障害(肝臓) |

|

| 内部障害(腎臓) |

|

| 内部障害(小腸) |

|

| 内部障害(免疫) |

|

【育成医療の障害と治療の例】

| 障害の種類 | 治療の例 |

| 視覚障害 |

|

| 聴覚障害 |

|

| 言語障害 |

|

| 肢体不自由 |

|

| 内部障害(心臓) |

|

| 内部障害(肝臓) |

|

| 内部障害(腎臓) |

|

| 内部障害(小腸) |

|

| 内部障害(免疫) |

|

以上は、あくまで目安です。対象疾患の詳細や支給対象となるか否かは、市町村の担当窓口や指定自立支援医療機関の医師にお尋ねください。精神通院医療における「重度かつ継続」も、上の表で示した疾患以外に、高額な費用負担が何回も生じている人は対象となり得ます。

なお、更生医療・育成医療における「重度かつ継続」の範囲は、

- 腎臓機能障害

- 小腸機能障害

- 免疫機能障害

- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)

- 肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

となっています。

所得区分と自己負担額の上限

自立支援医療制度を利用した場合の自己負担額は基本的に「1割」です。ただし、生活保護世帯や市町村民税の非課税世帯には、より負担の少ない上限額が設定されています。

また、市町村民税を納めている世帯でも、育成医療や「重度かつ継続」に該当する場合は、やはり具体的な金額で上限額が定められています。

これらの自己負担額の上限をまとめると、下表のようになります。

【自立支援医療制度における自己負担額】

| 所得区分 | 市町村民税 | 年収目安 | 更生医療・ 精神通院医療 |

育成医療 | 重度かつ継続 |

| 一定所得以上 | 23万5,000円以上 | 約833万円以上 | (対象外) | (対象外) | (特例) 2万円 |

| 中間所得2 | 3万3,000円〜 23万5,000円未満 |

約400〜 833万円未満 |

総医療費の1割または高額療養費の自己負担限度額 | (特例) 1万円 |

1万円 |

| 中間所得1 | 3万3,000円未満 | 約290〜 400万円未満 |

(特例) 5,000円 |

5,000円 | |

| 低所得2 | 非課税 | 約290万円未満 低所得1を除く |

5,000円 | ||

| 低所得1 | 非課税 | 本人又は障害児の保護者の年収80万円以下 | 2,500円 | ||

| 生活保護 | — | — | 0円 | ||

※「自立支援医療制度の患者負担の基本的な枠組み」(厚生労働省)から作成

上の表で「特例」と記載されている部分は、2027年3月31日まで適用される「経過的特例」という制度によって上限額が定められているものです。そのため、2027年4月1日以降にこの上限額が適用されるか否かは、今後の厚生労働省における検討結果で変わります。

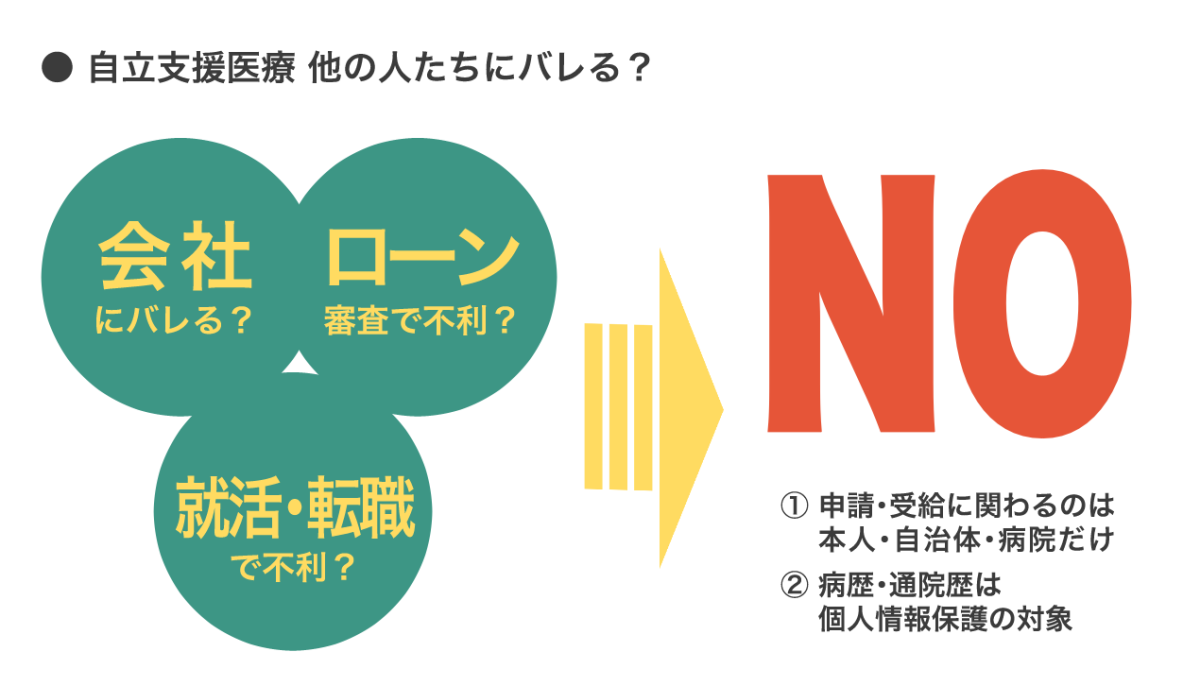

自立支援医療制度のデメリットは?会社にバレる?

自立支援医療制度を利用する場合、「会社にバレるのでは?」「家計が苦しいことが知られてローンの審査が厳しくなるのでは?」などの不安が聞かれます。結論から言えば、利用する側にとって、会社にバレたりローンの審査が厳しくなったりするといったデメリットはありません。

自立支援医療制度の申請に関わるのは、利用したい本人(代理人や家族)と役所、指定自立支援医療機関のみです。勤務している会社は、従業員が自立支援医療制度を利用する流れには一切関わっていません。

「会社の健康保険の記録でバレてしまうかも」という心配も無用です。病気に関する情報は個人情報にあたり、病院側も健康保険組合側も非常に注意して取り扱っているからです。もし会社から問い合わせがあっても、原則として伝えられることはありません。

同様に、住宅や車を購入する際のローンについても、自立支援医療制度利用の有無自体が審査結果に影響を及ぼすことはありません。審査する側が自立支援医療制度に関わる情報にアクセスする方法がないからです。ローンの審査は、あくまで収入や資産、返済能力を中心に行われます。

就職活動でも「疾患があることが不利になるのでは」と感じるかもしれませんが、自分で履歴書などに記載しない限り、面接官が自立支援医療制度の利用の有無を知ることはできません。

よって、利用する本人にとってのデメリットは、ないといえます。

自立支援医療制度の新規申請に必要な書類

さて、いよいよ申請手続きの話に入りましょう。

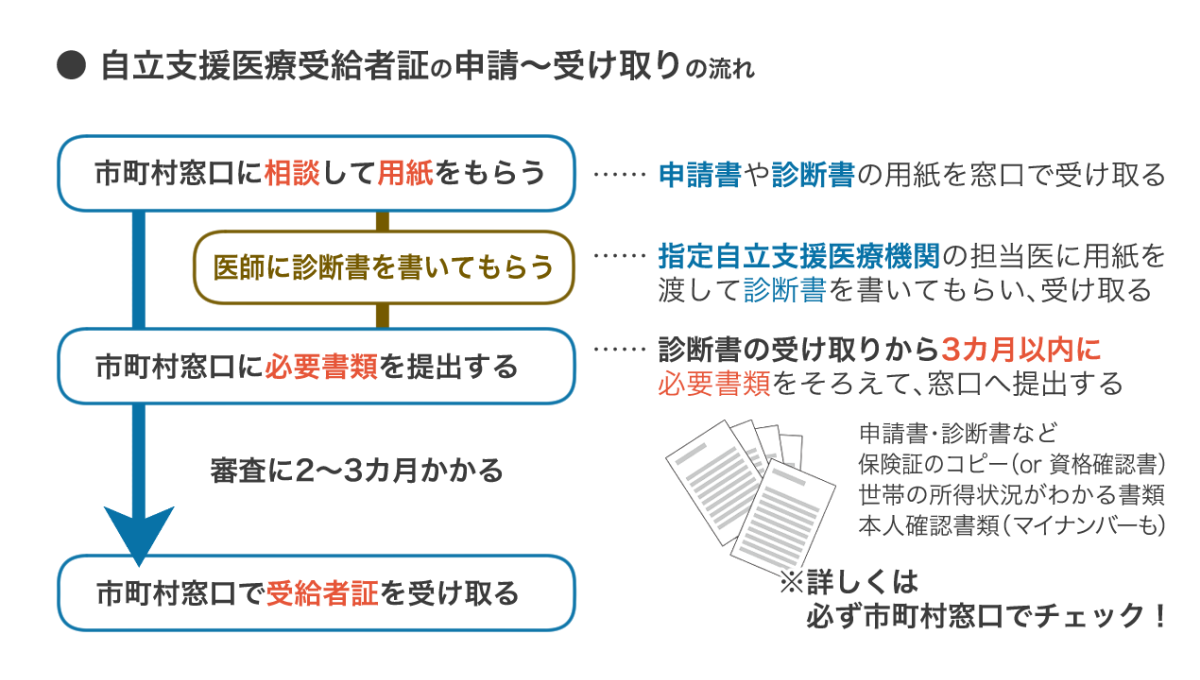

自立支援医療制度の申請には、必ず市町村の担当窓口へ行く必要があります。本人が行けない場合は代理人を立てなければなりません。郵送に応じてくれる自治体もありますが、まずは窓口へ電話などで連絡する必要があります。

申請に必要な書類は、どの種類の自立支援医療制度を申請するのか、どのタイミングで申請するのかによってやや異なります。今回は、東京都における精神通院医療で新規申請を行うケースを例に見ていきましょう。

新規申請に必要な基本書類は、以下のものです。

【自立支援 医療制度(精神通院医療)の新規申請に必要な書類】

| 書類 | 備考 |

| 自立支援医療制度(精神通院)支給認定申請書 |

|

| 自立支援医療診断書(精神通院) |

|

| 医療保険の加入関係を示す書類 |

|

| 世帯の所得状況などが確認できる書類 |

|

| マイナンバーを確認できる本人確認書類 |

|

以上のような窓口で指定された書類をそろえたら、一式を窓口に提出しましょう。

提出された申請書類は、東京都の場合「都立中部総合精神保健福祉センター」へ送られ、そこで支給認定と受給者証の発行が行われます。

受給者証は、区市町村の窓口を通じて利用者に支給されます。月額負担上限額が具体的な金額で設定されている場合は、上限額管理票も渡されるため、受給者証と一緒に保管してください。

申請から交付までは、2か月〜2か月半かかるとされています。精神障害者手帳との同時申請をする場合は、さらに時間を要する可能性がありますので、必要な時期から逆算して早めに申請を済ませましょう。

指定された医療機関を利用する際は、この受給者証(持っていれば上限額管理票)を持って行き、医療機関の窓口に渡してください。

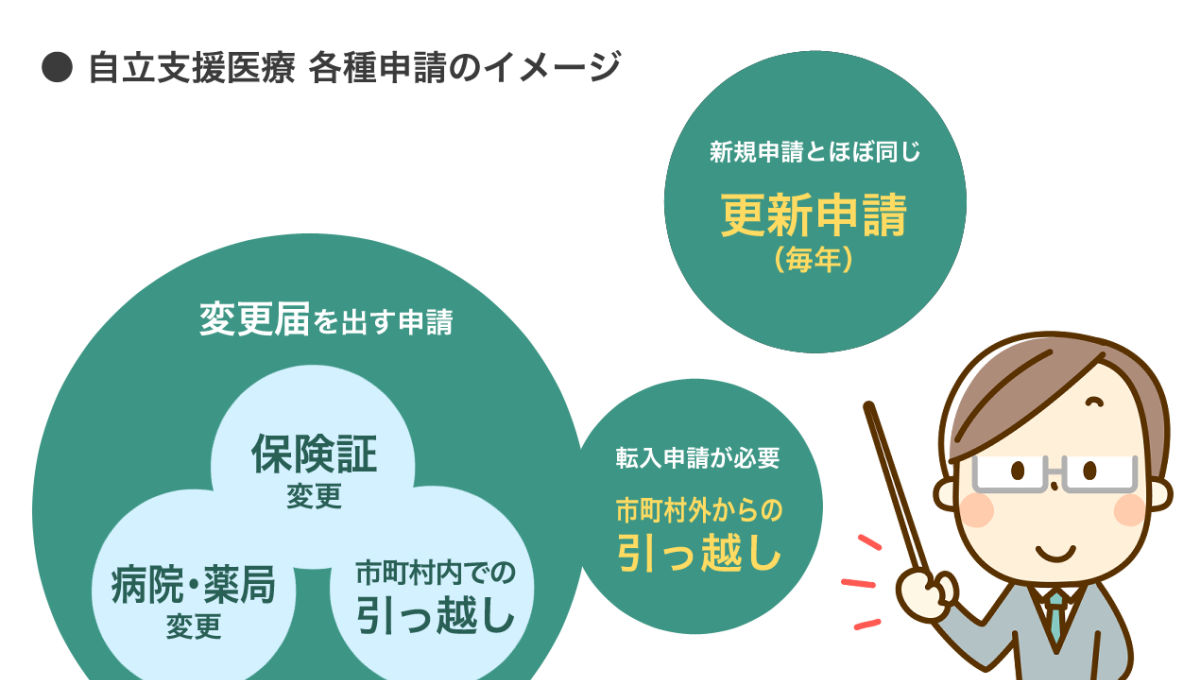

更新・引っ越し・病院変更などで必要な手続き

自立支援医療受給者証の有効期間は、1年間です。そのため、利用を継続するには、毎年更新申請が必要となります。

ほかにも、引っ越しなどによる住所変更、病院変更、薬局変更、あるいは就職などによる保険証の変更がある場合は、区市町村の窓口で手続きが必要です。更新申請は、期限の3カ月前から可能ですので、更新期間に入ったらなるべく早めに申請しましょう。

なお、こうした手続きの必要書類は、手続きの内容によって異なりますので注意してください。手続きに必要な用紙は、やはり窓口で受け取る必要があります。

例として、神奈川県相模原市における精神通院医療の各種手続きをご紹介します。

【各種手続きの概要と必要書類】

| 手続きの種類 | 必要書類の例 |

| 更新申請 |

|

| 保険証 の変更 |

|

| 病院や薬局の変 更 |

|

| 市町村外からの引っ越しによる住所変更など |

|

上の例は、相模原市における基本的な必要書類です。詳しくは、お住まいの区市町村の担当窓口でご確認ください。

安定した生活に向けて自立支援医療制度の活用を

病気の治療で金銭的負担が大きい場合、お金の心配から無理な働き方をしたり、病気を放置して悪化させたりする例が少なくありません。

自立支援医療制度は、条件に当てはまれば治療にかかる自己負担額を軽減できます。病気の治療には、多くの費用と根気が必要なもの。その負担を和らげるために、公的な支援制度の活用をぜひ検討してみてください。

上手に活用しながら、自分のペースで安定した生活と社会参加の土台を築いていきましょう。

【参考】

自立支援医療|厚生労働省

自立支援医療|東京都

健康・医療・衛生 よくある質問|相模原市