2025/11/26

BMIで実現する障害者の意思伝達、精神・発達障害者のセルフケア利用への道も

本ページはプロモーションが含まれています

2025年10月9日・10日の2日間にわたり、東京都の日本科学未来館において、ムーンショット型研究開発事業の目標1「金井プロジェクト Internet of Brains」の成果発表シンポジウムが開催されました。編集部で以前取材した株式会社アラヤ(以下、アラヤ)も金井プロジェクトに参加しています。シンポジウムの合間を縫って笹井俊太朗さんにお話を伺いました。

もくじ

IoBやBMIとは何か?

上:オープニングで話すプロジェクトマネージャーの金井良太さん(株式会社アラヤ代表取締役CEO)

下:血管内に脳波計を留置させる極低侵襲BMIの研究開発を行うチーム(編集部撮影)

金井プロジェクト全体のテーマとなっている「Internet of Brains」(以下、IoB)とは、「脳がインターネットと繋がり、サイバー空間とリアル空間が融合したサイバーフィジカル空間でのCAを自在に操作したり、他者やAIと直接コミュニケーションしたりすることのできる」技術のこと。CAは「サイバネティック・アバター」、つまりサイバー空間とリアル空間を融合させた空間で動かす自分の分身を意味します。※1

そのIoBの軸となるのが、Brain-machine Interface(ブレイン・マシン・インターフェース、以下BMI)という技術。脳と機械と直接つなぐことで、脳波に基づいた操作や意思伝達などを実現する仕組みを指します。脳波データを取得するだけでなく、その内容を本人にフィードバックすることで脳の状態を変える「ニューロフィードバック」も可能です。※2

例えば、BMIを活用したリハビリテーションでは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や脊髄損傷、脳卒中といった病気により身体機能が著しく低下した患者や、コミュニケーション障害を引き起こす病気の患者の機能回復と生活の質(QOL)向上に大きく貢献する可能性が示唆されています。

※1 出典:IoBとは|Internet of Brains

※2 ニューロフィードバックとは、脳波計で取得したデータなどで自身の脳状態をリアルタイムにモニタリングし、それによって脳を特定の状態へ誘導すること。ニューロフィードバックを活用したリハビリテーションを「ニューロフィードバック・トレーニング」と呼ぶ。

BMIのためのAI開発を行うIoBミドルウェア開発チーム

IoBミドルウェアグループの成果を発表する

アラヤの取締役CRO兼研究開発部長の笹井俊太朗さん(編集部撮影)

BMIを用いて取得した膨大な脳波データを適切に処理するには、データに含まれるノイズを自動で除去したり、脳波と本人の意図を結びつけるための解析や評価を自動で行ったりするシステムが必要です。そのため、BMI自体の技術とともに、そこで用いられる高度なAIの開発も進められています。

金井プロジェクトにおいて、そのような高度AIを開発するのが、アラヤの笹井俊太朗さんたちのチームです。「脳の生体信号から言葉や行動の意図を解読し、健常な個人の能力を向上させるだけなく、身体機能に困難がある人々の支援を行う」ことを目標に、開発を続けています。

これまで、開頭手術を必要しない非侵襲型のBMIから取得した脳波から言葉を解読することは難しいと言われてきました。その原因は、AIの訓練に使えるデータの少なさです。

そこで、発話中の脳波データを多く蓄積するために、笹井さんのチームでは脳波データを取得する専属の研究スタッフや重度身体障害のある当事者と専属契約を締結しました。大量の脳波データを提供してもらいながら、ご本人の意図を反映できるコミュニケーション支援システムを研究。すると、蓄積するデータの量に応じて脳波からの解読精度が向上することが判明するとともに、100時間ほどのデータで解読の精度が約80%に達することがわかりました。

(関連コラム)

“AI×脳科学”BMIでパソコン操作を可能にする、アラヤの開発事業にPwC財団が助成

とはいえ、全てのユーザーについて1人あたり100時間のデータを取るのは負担が大きくなってしまいます。ここで笹井さんが注目するのが、「ほかの人のデータも使えないだろうか」という点です。複数の人のデータを活用することでAI開発を効率化し、その最終段階でユーザーそれぞれに使いやすいようチューニングするというプロセスが、実用化にあたってポイントとなります。

より多くのデータを集めるには、より多くのユーザーにBMIを活用してもらわなければなりません。「これを使いたい」と思ってもらえるようなユースケースの創出や、必要とされる脳波データの精度に応じて脳波計の形やデザインを多様化させるなど、笹井さんは社会におけるBMI普及に向けた戦略を提案しています。

デモンストレーションは脳波を使った3種類のゲーム

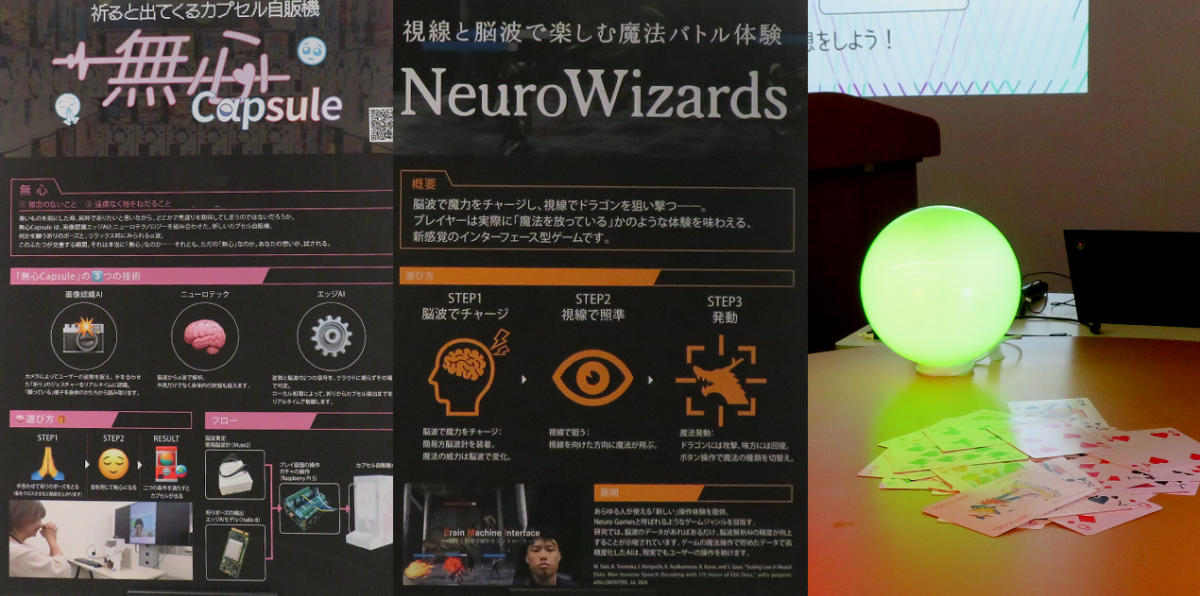

笹井さんと連携するアラヤ Visionary Labチームがデモンストレーションで用いた3つのゲーム(編集部撮影)

成果発表シンポジウムの2日目は、各チームによるデモンストレーションが目玉。笹井さんのチームとも連携しながら研究開発を進めている、アラヤのVisionary Labチーム(チームリーダー森 達也)では、BMIを用いた3種類のゲームを提供しました。プレイヤーの脳波データに応じて、ランプの色が変わったりビデオゲームの中で魔法を放ったりといった、遊びを通じたBMIの体験です。

デモンストレーションで用いられた脳波計(編集部撮影)

記者は、ランプの色を見ながらプレイする「ババ抜き」に参加。柔らかいフィルム状のシートと小さな機器を組み合わせた脳波計を頭部に装着し、そのデータがワイヤレスでパソコンに送信されてランプの色に反映されます。

ランプの色の変化には個人差があり、あるプレイヤーはどのカードに触れられても表情もランプの色も変化しない一方で、記者がカードを引いたプレイヤーの方の場合は選ばれるカード1枚ごとに色が変わっていました。「青系がババではない」という予想が当たって記者の勝利となりました。

ワークショップを通じて感じたのは、こうした「脳波データに基づき何らかのシグナルを示す」という仕組みだけでも、活用場面は意外と広いのではないかということでした。例えば、寝たきりの状態などで意思表示がうまくできない方について、体勢の快/不快をランプの色のパターンから推測することができるかもしれません。

実際、こうした仕組みを活用できないかという相談が、福祉の現場から寄せられているそうです。

笹井さん「最終的に助けたいのは重度障害のある方々」、精神障害・発達障害の方のセルフモニタリングへの活用も

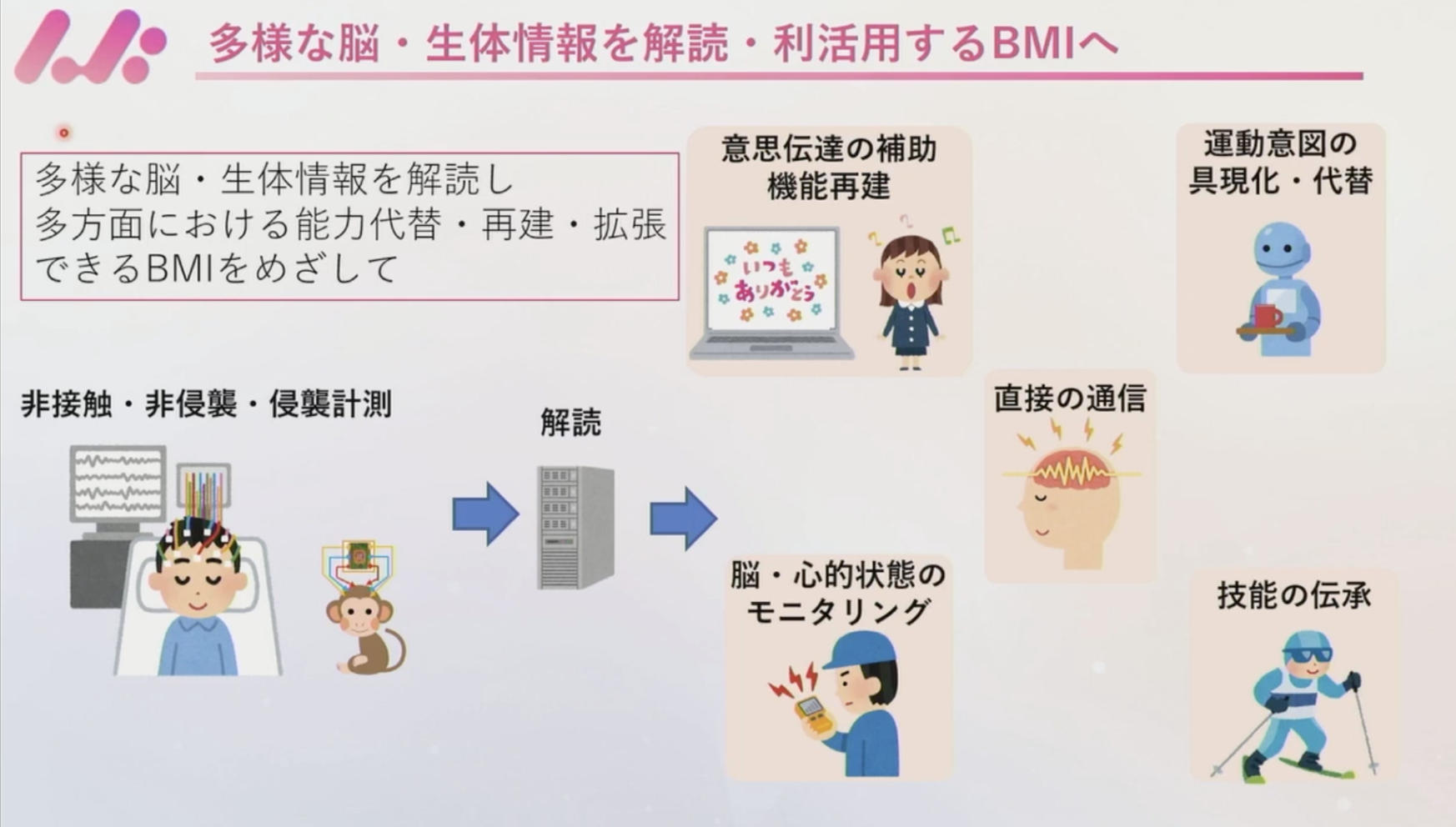

画像出典:「IoBミドルウェアとは」 笹井 俊太朗(次世代脳冬のシンポジウム2022)|ムーンショット金井IoBプロジェクト YouTube公式チャンネル

ただ、ユーザーとなり得る立場から見て、BMIの普及にはいくつかの懸念があります。1つはプライバシーや個人情報の問題、もう1つは活用場面にどのくらいの可能性があるのかということです。

プライバシーや個人情報の保護について、笹井さんは2つの観点から考えています。

「1つは、脳波それ自体に個人の特有の信号が乗ってしまう可能性があること。誰の脳波かというのが識別できる可能性があり、匿名化していかなければなりません。もう1つは、話した内容について、完全にプライベートな内容は、もう『ごめんなさい、共有できません』ということです」(笹井さん)

個人特有の脳波の問題については、脳波計の中にデータを処理するプロセスまで組み込み、脳波の「意味」だけを取得して「脳波自体は共有しない」という形が考えられると言います。話した内容への対処でも、その個別の内容を取得するのではなく、AIの訓練に必要な脳波から言葉につなげる際の「重み」の情報だけを共有することでクリアできるとしました。「脳波や話の内容といった“中身”に触れずとも、AIを改善できる仕組みを作りたい」と語ります。

もちろん、BMIのデバイスが市販される際は、データを取得・共有するための許可・不許可をユーザーが選べる仕組みも設けます。

「ただ、同意をしていただいても、新しい技術なのでどのくらい担保できるかわからない。我々も『(対策が)抜けると怖い』というのはあるので、最初から仕組み上、(プライバシーや個人情報を脅かすような内容の共有は)できないようにしておこうと思っています」(笹井さん)

活用場面の可能性については、企業における安全やメンタルヘルス対策、個々人の生活改善など、比較的高い需要が予想されます。ワークショップではゲームを用いたデモンストレーションが行われましたが、「ゲーム以外の活用の道のほうが広いのでは」とも感じました。

「我々が最終的に助けたい人たちは、重度の障害をもたれている方々なんです。それは、自分の原体験というところもあって。一方で、そういった方々を助けようと思うと、かなりデータがないと使える精度が出てこない。『そのデータを健常者のほうでためられると、速いのでは?』というのがあります。それが体の不自由な方や困難を抱える方々を助けることになるんじゃないかと思っています」(笹井さん)

笹井さんは、戦略として企業側のニーズやセルフモニタリングに興味のある個人のニーズに応えたいと話します。

「メンタルモニタリングもそうですし、疲労状態を何らかの形でモニターしようという取り組みを始めていらっしゃる会社もあったりする。ほかの会社さんにも拡がっていい取り組みだと思っています。そういうところで出てくるのが、リアルタイムのこみ入った情報……疲労といっても、風邪を引いているのか、メンタルが苦しいのか、眠いのか、ただ疲れているのか、いろんな種類がある。その種類に応じて、マネージャーが対応しなきゃいけないコンテンツも変わってくると思うんですよね。なかなか言いにくいような内容もあったりするかもしれない。そこに(BMIを用いて)会社側として対応していく仕組みができると、会社のほうも、コスト面や迅速な対応という面でいいはずです」(笹井さん)

障害福祉の分野から見ても、簡単に装着できる脳波計によりセルフモニタリングとフィードバックが可能になれば、生活リズムの構築や安定化に役立つ可能性を感じます。特に精神障害や発達障害のある方の就労で課題となりやすい、寝る時間・起きる時間の安定化や疲労しすぎない休憩の仕組みづくりです。「自分が疲れているのかどうか、よくわからない」という方もいるでしょう。BMIを用いたコンパクトなデバイスが普及すれば、モニタリングが容易になるかもしれません。

「自分も結構、『自分をいかにうまく休ませるか』『今、仕事をするべきか』みたいなことがよくわからないし、それを考えるリソースを割くことも面倒くさいとかあったりします。実は、自分も過集中を持ってるんですよね。48時間くらい一気にやって『あれ、なんか体が動かない』みたいなことって結構あったりする。『もっと本当はうまく生きられるんじゃないか』というのは自分にもあるので、まさにそういうところで必要な人がいるんじゃないかなって思ったりもします。

(BMIを用いた)デバイスが出してきた提案が、例えば次の日のパフォーマンスにすごくポジティブに効くっていう経験があれば、『ああ、これは従ったほうがうまく生きられるかも』っていう何らかのフィードバックがかかってくると思うんです」(笹井さん)

ワークショップで話す笹井さんとVisionary Labチームメンバー(編集部撮影)

一方で、ゲームによるデータ取得の利便性も大きいとのこと。脳波計を装着してゲームをしてもらうだけで、「その人がどこに動かしたいか」「どういうコマンドを出したいか」といった意図と関連づけたデータを取得できるからです。

「自分も、困っている人を助けたいというのが一番です。ゲーム(を活用したデータの取得)は、遊んでいるにもかかわらず、それが巡り巡って困っている人を助けることになる。そういう流れを考えています」(笹井さん)

BMIは何ができるのか?どのように使っていけるのか?

BMIを含むブレイン・テック(ニューロテクノロジー)製品は、一般消費者が直接手に取れる市販品が急速に増えています。しかし、それらの製品が掲げる効果について、科学的根拠を疑問視する声が少なくありません。金井プロジェクトには、そうした疑問に応えようとする武見充晃准教授(広島大学)のチームもあります。

武見准教授のチームは、「ブレイン・テックを信頼できるものにしていこう」という観点から、消費者・一般ユーザー向けに技術の現状をまとめた『ブレイン・テック ガイドブックvol.1』および事業者向けの開発・販売の手引きとしての『ブレイン・テック ガイドブック vol.2』を制作、公表。ブレイン・テック製品が主張する様々な効果と安全性の科学的根拠を、数千件の学術論文の報告内容に基づいてまとめた『ブレイン・テック エビデンスブック』も公開しました。

金井プロジェクトのELSIチームとして法学者を中心に結成された駒村圭吾教授(慶應義塾大学)のチームでは、法律雑誌『法学セミナー』(日本評論社)に毎月報告を掲載するとともに、2025年7月には『インターネット・オブ・ブレインズの法 ―神経法学の基礎と事例研究』(日本評論社)を刊行しました。国内で「神経法学(neurolaw)」の名を冠する書籍が公刊されるのはこれが初めてということで、新しい学際研究の分野が金井プロジェクトによって誕生したことになります。

※

BMIの技術が社会実装されることは、私たちがより生きやすくなる希望であると同時に、健康やプライバシーに新たなリスクをもたらすものかもしれません。未来のユーザーとして、「BMIをどのように使っていけるのか」を判断するためにも、「BMIで何ができて、何ができないのか」「どのようなリスクがあるのか」を知るところから始める必要がありそうです。

※ELSI(エルシー、Ethical, Legal and Social Issues)とは、「倫理的・法的・社会的課題」のこと。ELSIチームは、科学技術における倫理的課題、法的課題、社会的課題について、人文・社会科学の見地からその統制と促進の両面を考察するチーム。

【関連記事】

重度障害者のリハビリ・意思伝達にBMI活用、ユーザー向けガイドブックなども制作

【取材協力】

国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業 目標1 金井プロジェクト Internet of Brains(IoB)