2025/04/14

障害者福祉施設等での虐待はなぜ起こる?令和5年度の事例と原因

本ページはプロモーションが含まれています

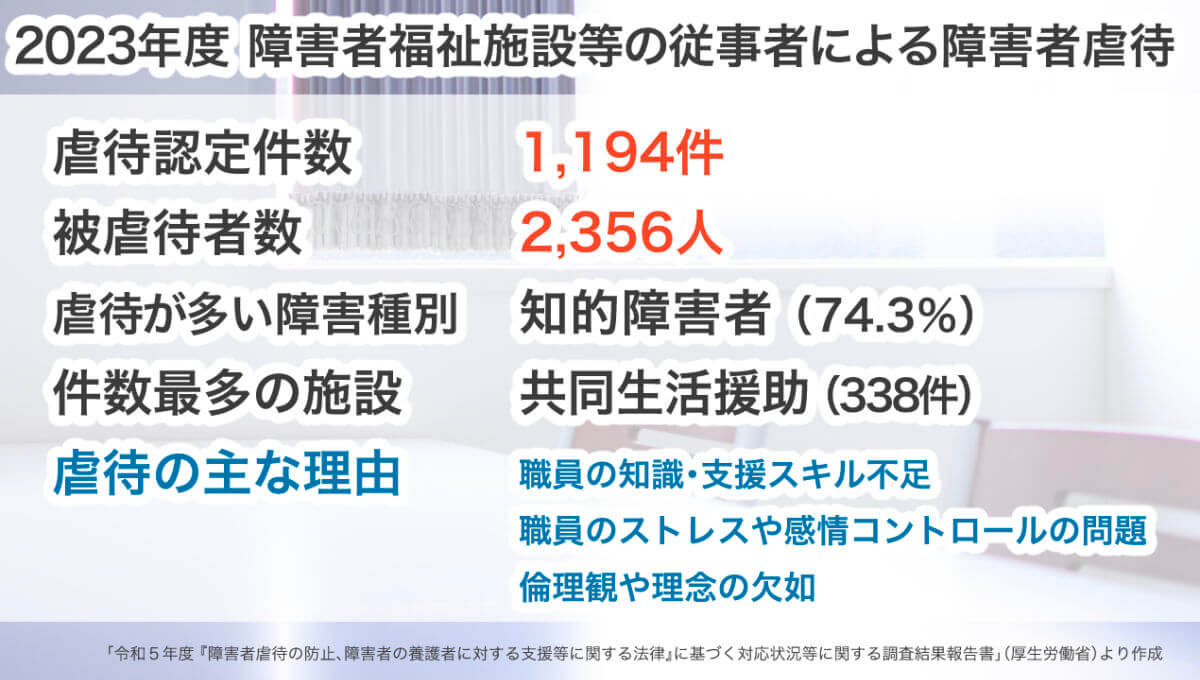

2024年12月、厚生労働省は「令和5年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)」を公表。それによれば、2023年度における障害者福祉施設等の従事者による虐待件数は1,194件、虐待を受けた障害者数は2,356人でした。同調査結果の内容と近年報道された事例をもとに、障害者虐待とは何か、どうすれば虐待を防止できるのかなどを見ていきましょう。

令和5年度の障害者福祉施設等での虐待件数・虐待者数・虐待を受けた障害者数

障害者虐待に対する認知は近年向上しており、障害者福祉施設等の従事者による虐待では、2021年度から2023年度にかけて相談・通報で2,410件増、虐待認定件数は495件増となっています。

施設・事業所の種類で最も大きな割合を占めたのは、共同生活援助(グループホーム)。虐待をしてしまった従業者の職種の約4割は生活支援員で、虐待を受けた被害者の障害種別は、7割以上が知的障害者でした。

まずは、件数や虐待をしてしまった職員の人数、虐待を受けた障害者の人数などを見ていきましょう。

障害者虐待の件数と虐待が多かった施設・事業所の種別

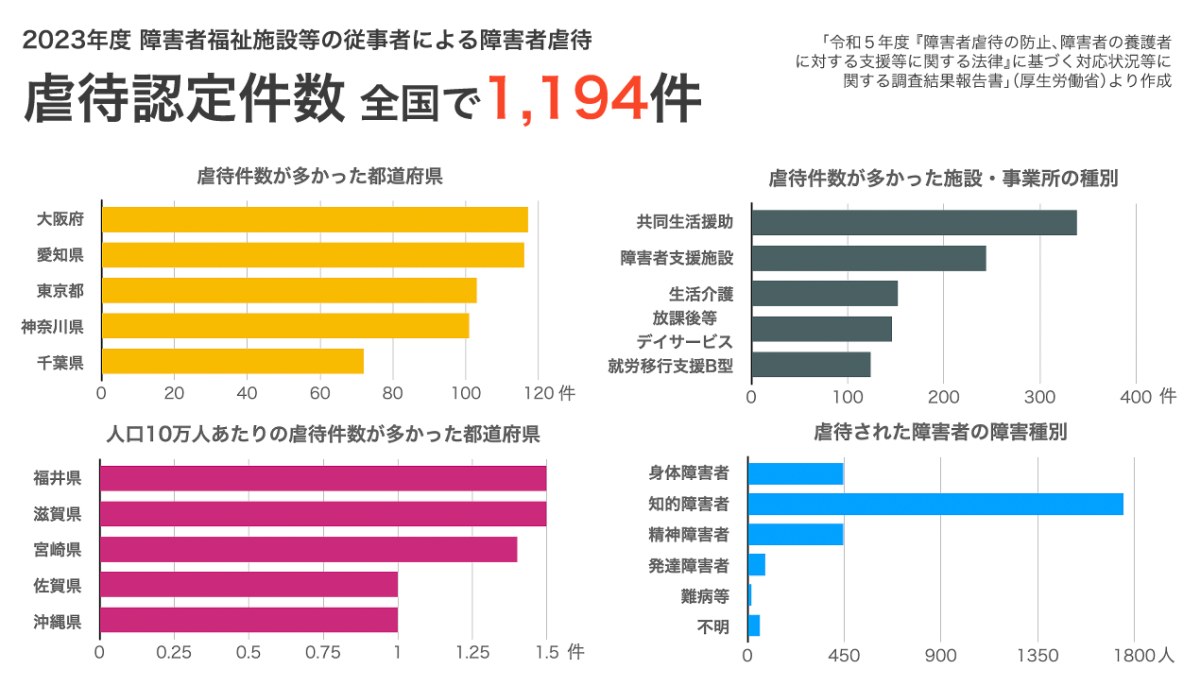

2023年度において障害者虐待と認定された件数は、全国で1,194件でした。これを都道府県別に見ると、最も件数が多かったのは大阪府、次が愛知県となっています。

【障害者虐待認定件数が多かった都道府県】

| 都道府県 | 2023年度 | 参考:2022年度 |

| 大阪府 | 117件 | 72件 |

| 愛知県 | 116件 | 71件 |

| 東京都 | 103件 | 89件 |

| 神奈川県 | 101件 | 77件 |

| 千葉県 | 72件 | 45件 |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)p.38より作成

上の5都府県は比較的人口の多い地域です。そこで、虐待の発生割合を見るために、人口10万人当たりの件数について過去5年間の平均も確認しておきましょう。以下の5県が上位となりました。

【人口10万人あたりの障害者虐待認定件数が多かった都道府県】(5カ年平均)

| 都道府県 |

平均件数 |

| 福井県 | 1.5件 |

| 滋賀県 | 1.5件 |

| 宮崎県 | 1.4件 |

| 佐賀県 | 1.0件 |

| 沖縄県 | 1.0件 |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)p.39より作成

人口10万人あたりの比較における大阪府は0.9件、愛知県は0.8件、東京都は0.5件です。

虐待が起きた施設・事業所の種別では、最も虐待が多く認められたのは共同生活援助(グループホーム)です。障害者福祉施設等での虐待における28.3%が、共同生活援助で発生していました。次に多かったのは障害者支援施設の20.4%。ほかに、生活介護や放課後等デイサービス、就労継続支援B型での虐待の割合も比較的大きい結果となっています。

対象となる施設・事業所は25種類ありますが、この5種類だけで虐待件数全体の84.0%を占める形です。

【施設・事業所で障害者虐待認定件数が多かった種別】

| 種別 | 件数 | 割合 |

| 共同生活援助 | 338件 | 28.3% |

| 障害者支援施設 | 244件 | 20.4% |

| 生活介護 | 152件 | 12.7% |

| 放課後等デイサービス | 146件 | 12.2% |

| 就労継続支援B型 | 124件 | 10.4% |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)p.22より作成

虐待行為の内容については、半数以上に殴る・蹴るといった身体的虐待(51.9%)が見られ、約半数に暴言や悪口といった心理的虐待(48.0%)が見られました。虐待は複数の種類が重なって行われることも多く、身体的虐待と心理的虐待の両方を受けた被害者も珍しくありません。

虐待者をした従業者数と職種・雇用形態

障害者虐待をしてしまった従業者(以下、虐待者)について見ていくと、2023年度における人数は1,345人でした。ただし、組織的な虐待が行われているため虐待者を特定できなかった事例など47件は、これに含まれていません。そのため、実際はより大きな人数となります。

虐待者の性別や雇用形態別、職種別に見た割合は、下表の通りです。

【虐待者の性別の割合】

| 男性 | 68.3% |

| 女性 | 31.7% |

【虐待者の雇用形態の割合】

| 正規職員 | 62.4% |

| 非正規職員 | 17.8% |

| 不明 | 19.8% |

【虐待者の職種の割合(上位5種)】

| 管理者 | 10.9% |

| 生活支援員 | 41.8% |

| 世話人 | 10.1% |

| サービス管理責任者 | 6.8% |

| その他従事者 | 6.1% |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)p.25より作成

虐待の事実が認定された場合、多くのケースで市区町村による施設・事業所に対する指導や改善計画の提出依頼が行われています。また、約3割のケースで虐待者への注意・指導も行われました。

虐待を受けた障害者の人数・障害種別・障害支援区分

虐待を受けた障害者(以下、被虐待者)の人数は、全体で2,356人でした。性別では男性が、障害種別では知的障害のある方の割合が大きくなっています。

厚生労働省は、障害支援区分や行動障害の有無にも注目しています。公表結果によれば、障害支援区分のある方が全体の約8割、行動障害のある方が全体の約5割を占めていました。

【被虐待者の性別の割合】

| 男性 | 66.6% |

| 女性 | 33.4% |

【被虐待者の障害種別の割合】(複数回答)

| 障害種別 | 人数 | 割合 |

| 身体障害 | 444人 | 18.8% |

| 知的障害 | 1,751人 | 74.3% |

| 精神障害 | 446人 | 18.9% |

| 発達障害 | 80人 | 3.4% |

| 難病等 | 19人 | 0.8% |

| 不明 | 58人 | 2.5% |

【被虐待者の障害支援区分(上位5つ)】

| 障害支援区分 | 割合 |

| 区分6 | 28.0% |

| 区分5 | 18.7% |

| 区分4 | 15.9% |

| なし | 15.3% |

| 区分3 | 10.4% |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)pp.23-24より作成

障害支援区分は、数字が大きくなるほど必要とされる支援の度合いが高いことを意味します。よって、支援度の高い障害者において虐待を受ける割合が高いことがわかります。

なお、被虐待者に対しては、支給決定自治体からの支援も行われます。その中で、支援内容の追加や見直しを行ったケースは全体の46.7%。具体的な支援として「定期的な見守りの実施(66.3%)」「サービス等利用計画の見直し(26.0%)」が多く見られました。

なぜ障害者虐待は起きるのか?事例と原因

障害者虐待は、なぜ起きてしまうのでしょうか。

障害者虐待に直面したことがない場合、その背景や理由は想像しにくいかもしれません。そこで、今回の調査結果と最近報道されたニュースから、虐待の事例と原因を具体的に見ていきましょう。

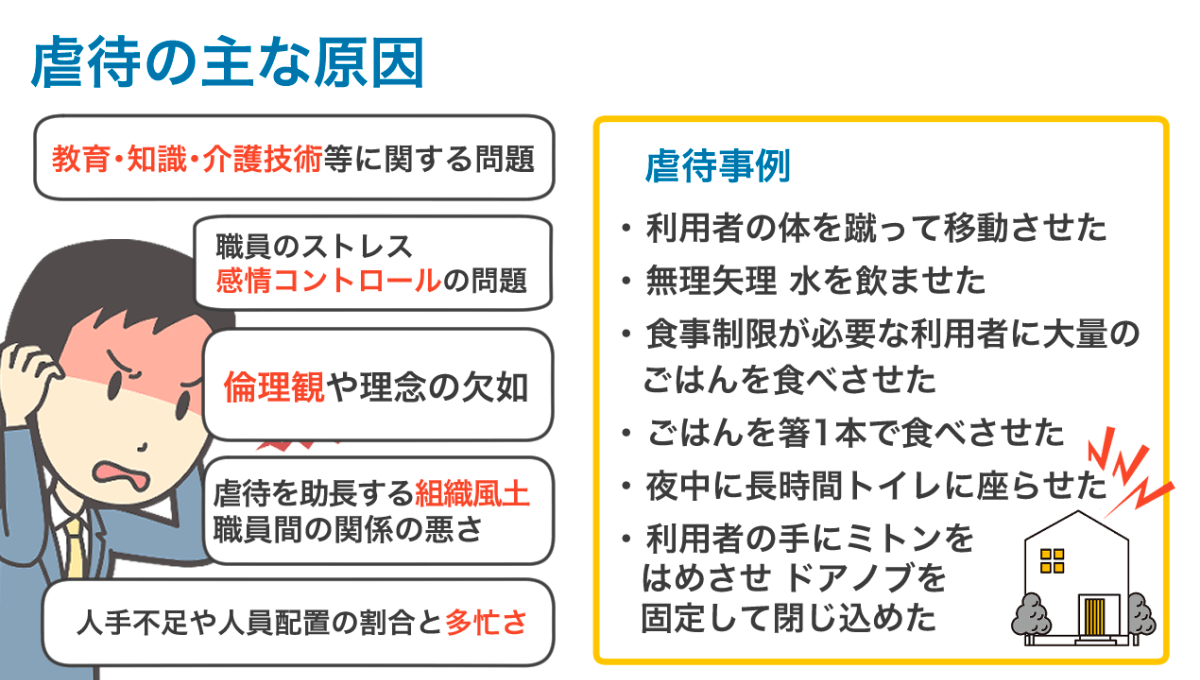

調査から推測される虐待の原因

まず、今回の調査において市区町村等が判断した虐待の発生要因は、下表のようになっています。

【虐待の発生要因】(複数回答)

| 要因 | 割合 |

| 教育・知識・介護技術等に関する問題 | 65.4% |

| 職員のストレスや感情コントロールの問題 | 55.6% |

| 倫理観や理念の欠如 | 54.6% |

| 虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ | 26.9% |

| 人手不足や人員配置の割合および関連する多忙さ | 27.3% |

※ 「令和5年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」(厚生労働省)p.26より作成

このうち、支援スキルの不足や感情コントロールの問題、倫理観・理念の欠如が、虐待と認められた件数の過半数を占めました。逆に言えば、こうした3つの要素が重なる現場ほど、障害者虐待が発生する可能性が高くなると考えられます。

これらを念頭に置きながら、次に具体的な事例を見ていきましょう。

近年ニュースになった虐待事例

今回取り上げる事例は、神奈川県の「愛名やまゆり園」の事案です。ニュースで大きく報道された事件であり、虐待者である元職員は懲戒解雇され、刑事事件として懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。

有罪判決を受けた当該元職員による具体的な虐待の内容は、身体的虐待が中心。ただ、ほかの職員によっても身体的虐待・心理的虐待・性的虐待が行われており、同園全体で虐待行為が常態化していたと、第三者委委員会は中間報告で報告しています。

以下が、調査で報告された同園での虐待内容です。

【愛名やまゆり園での障害者虐待・問題のある行為(一部)】

- 利用者を蹴り、手で利用者のあご付近を叩いた

- その場を離れようとした利用者の足に自分の足をかけて転倒させた(利用者は右大腿骨を亀裂骨折した)

- 利用者の頭部を脇に挟むように抱えて、トイレに引き入れた

- 横になっている利用者の体を足で蹴り押して移動させた

- ソファーに座っていた利用者が立ち上がった際に、利用者の喉やあごのあたりを押して行動を制した(その勢いで利用者が顔をぶつけ、裂傷を負った)

- 水分を取りたがらない利用者に対して、「盃チャレンジ」と称して、丼にお茶を入れて無理矢理飲ませた

- お風呂で利用者に対して水をかけた

- 食事制限がある利用者に、ごはんを大量に(「茶碗3杯くらい」「5〜6人分」「おひつのまま」)食べさせた

- ごはんをお盆に「巻き散らかし」て食べさせた

- ごはんを箸1本で食べさせた

- 夜中に1〜3時間にわたり、トイレに座らせた

- 利用者にミトンをはめさせ、ドアを開けられないよう取っ手にガムテープを貼って、部屋に閉じ込めた

- 食事介助中に、食事が進まないことに職員が苛立ち、威嚇のためにスプーンを振り上げて利用者にケガをさせた

- 利用者が居室内のタンスから衣類を取り出して着用しようとしたところで、厳しい命令口調で静止した

刑事事件で有罪となった元職員は、虐待の原因として

- 自身の支援スキル不足

- 感情コントロールの問題

- 現場の人手不足や忙しさから大きなストレスを抱える状況にあったこと

などをあげました。

また、虐待行為の常態化という背景から、一部の先輩職員による虐待行為を模倣させられる形で、元職員も虐待行為に加担するようになったと第三者委員会は述べています。

同園には、強度行動障害のある利用者への支援方法について、専門的な研修の機会もありませんでした。それぞれの職員のやり方が個別に伝えられたり、専門知識に基づく支援を提案しても先輩職員に否定されたりするなどの実態があったといいます。

こうした現場の混乱について、第三者委員会は同園の経営方針・財務方針について専門的な知見をもつ意思決定者の存在を確認できないとし、根本的な組織の機能不全を指摘しています。

さらに、経営層のノウハウ不足は、現場を管理監督する職員の責任も曖昧にする要因に。問題発生時に責任を負うべき者が存在せず、結果として虐待行為の放置につながったのです。実際、現場の職員には「上に行っても無駄」という認識が蔓延していました。

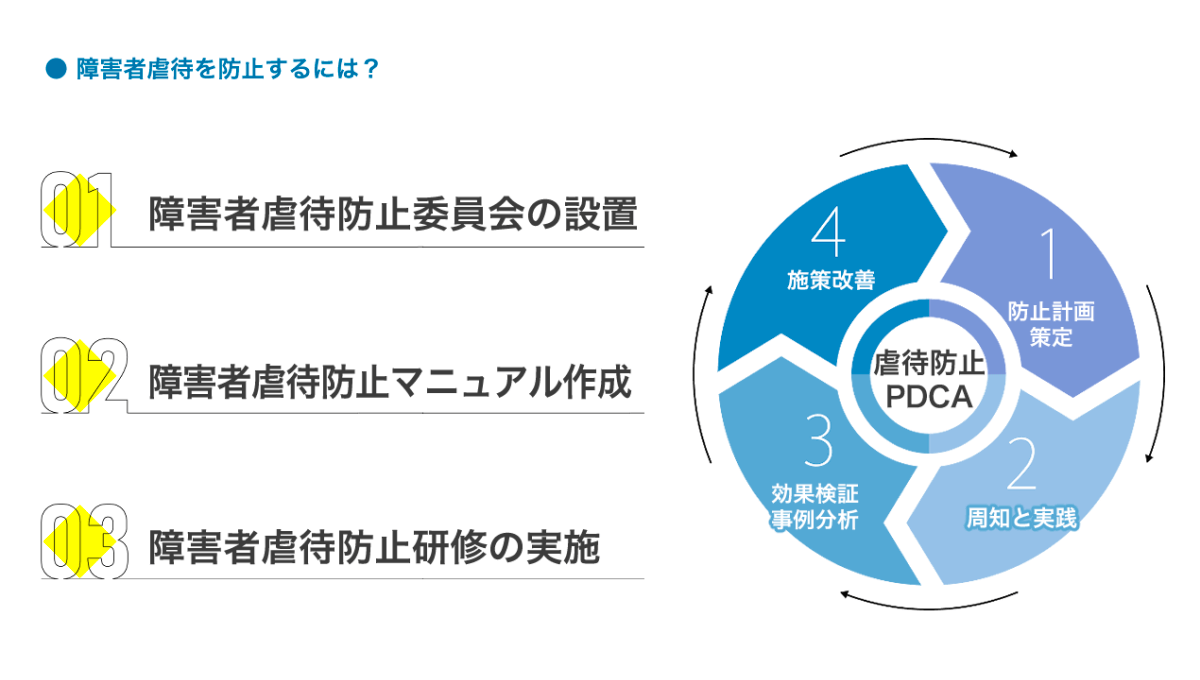

障害者虐待を防止するには?

障害福祉施設等における障害者虐待を防止するには、どのような取り組みを進めればよいのでしょうか。

厚生労働省は、施設・事業所の虐待防止に関する取り組み内容についても、複数回答で尋ねています。それによれば、最も多い取り組みは「職員に対する虐待防止に関する研修の実施(72.9%)」、次が「虐待防止委員会の開催、従業者への検討結果の周知(60.7%)」でした。

厚生労働省が公開している「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和6年7月)」で提示されている施策から、障害者虐待防止委員会や研修などについて、いくつかのポイントをご紹介します。

これらの施策を行いながら、虐待防止に向けてPDCAを回していきましょう。

障害者虐待防止委員会の設置・活動

障害者虐待防止委員会とは、2022年度から全ての事業所に設置が義務づけられている、虐待防止のための具体的な取り組みを進める組織です。

多くの場合、委員長は管理者が務め、委員はサービス管理責任者やサービス提供責任者、現場のリーダーなどが務めます。委員は現場の虐待防止責任者となり、虐待防止施策や発生時の対応、再発防止施策などを進めます。

障害者虐待防止委員会の重要な役割は、大きく分けて次の2つです。

【障害者虐待防止委員会の主な役割】

| 役割 | 例 |

| 虐待防止に向けた施策と現場での実践を推進する |

|

| 虐待防止や対応について、障害者やその家族に伝える |

|

障害者虐待の背景には、職員の感情コントロールの問題がよく見られます。これは、「大きなストレスを抱えており、適切な判断をしにくい状況になっている」ともいえるでしょう。

疲労やストレスによって適切な判断力を欠いてしまう事態を防ぐには、職員のストレスチェックを定期的に行うことが非常に大切です。厚生労働省による手引きの49〜50ページには、「職業性ストレス簡易調査票」のひな形が掲載されています。こうしたチェックリストを活用し、職員に変調がないか確認しましょう。

労働条件や職場環境に関するチェックリストも、同手引きにひな形があります。例えば、18ページ目の「労働環境・条件メンタルヘルスチェックリスト」は、虐待が発生しやすい職場環境や働き方のチェックリストとなっており、定期的な確認を行うことで虐待防止につなげられます。

より詳しいチェックを行うのであれば、51〜58ページに掲載されている社会福祉法人全国社会福祉協議会がまとめたリストを参考にしましょう。「体制整備チェックリスト」「職員セルフチェックリスト」「早期発見チェックリスト」の3種類がセットになっており、多角的な視点で現場の状況を確認できます。

障害者とその家族に向けたコミュニケーションツールとしては、厚生労働省が公開しているパンフレットも便利です。イラスト入り・ふりがな付きで作成された全2ページのパンフレットで、「障害者虐待とはどのようなことか」の説明に使いやすいデザインとなっています。相談・届出先の電話番号などを記入する欄もありますので、職員が調べて記入しておくとよいでしょう。

障害者虐待防止マニュアルの作成・周知

障害者虐待防止マニュアルを作成する際は、組織としての理念や行動指針を明確化し、日常の支援場面に即した対策を示しましょう。

例えば、ガバナンスの面では、管理者が直接現場を見て、不適切な支援が行われていないかどうかを確認する機会が必要です。管理者による定期的な巡回や、現場の職員・利用者との日頃のコミュニケーションをとれるよう、管理体制を整備しましょう。

現場の支援については、虐待の種類によって対策を考えるとわかりやすくなります。例えば、次のような取り組みがあります。

【虐待の種類と対策の例】

| 虐待の種類 | 事例 | 対策例 |

| 性的虐待 |

|

|

| 経済的虐待 |

|

|

さらに、現場で発生したヒヤリハット事例の報告手順も整備しておくと、情報共有と事例検討がよりスムーズになります。ヒヤリハット事例の分析には、先述した厚生労働省による手引きのチェックリストもぜひ活用を。思い込みによる要因の見逃しを防げます。

そして、虐待が疑われる事案があった場合の対応方法も明記してください。以下が、対応の流れの例です。

【虐待が疑われる事案発生時の対応の流れ(例)】

- 虐待を受けた利用者の支給決定自治体(市区町村)の窓口に通報する

(障害者虐待防止法16条による通報義務) - 施設・事業所は、通報者を保護する

(障害者虐待防止法16条3項・4項による不利益取扱いの禁止) - 行政による事実確認に協力する

(秘密が漏れず、話しやすい場所の確保と提供、勤務表・個別支援計画・介護記録等の提出) - 虐待を受けた障害者や家族への対応を行う

(被虐待者の安全確保、虐待者の出勤停止、事実関係が明らかになったあとの謝罪など) - 事案の原因分析と再発防止を実施する

(虐待者への聞き取りと経過の把握、職場環境や職員同士の関係性の確認など) - 個別支援計画の再確認や見直しを行う

(被虐待者が安心できる環境づくりと再発防止の取り組み、相談支援専門員によるサービス等利用計画との連動など) - 虐待に関与した職員・役職者への処分などを行う

(必要に応じて、法的措置、懲戒処分、研修受講の義務づけなど)

万が一の場合に参照しやすいよう、見やすい場所に掲示しておく方法もおすすめです。

障害者虐待防止研修の実施

障害者虐待の防止には、経営層や職員が「何が虐待に当たるのか」を知らなければなりません。虐待発生時の主な要因となる支援スキル不足を解決するための人材育成も必要です。これらを具体的に行うのが、研修の場です。

もちろん、OJTを通じて個別に支援スキルを伸ばす方法もあります。ただ、先にご紹介した事例では、職員ごとに異なる支援方法となっていることも虐待の背景にありました。よって、OJTによる実践的なトレーニングの前に、組織としてどのような方針で進めるのかという共通認識、共通の手法を確立させておくほうが効果的でしょう。

研修例としては、以下のようなテーマが考えられます。

【障害者虐待防止に向けた研修例】

| 研修テーマ | 概要 |

| 人権意識向上 |

|

| 職員のメンタルヘルス |

|

| 職員の支援スキル向上 |

|

| ケーススタディ |

|

障害者虐待防止研修用の資料では、例えば厚生労働省による「職場内虐待防止研修用冊子」が便利です。これをそのまま研修に活用しても構いませんし、現場の状況に合わせた表現に置き換えて使うこともできます。

一人で抱え込まずに相談できる体制づくりを

障害者虐待が発生すると、虐待を受けた障害者の心身の健康は大きく損なわれ、不安な生活を強いられます。

施設・事業所の社会的評価は大きく低下し、虐待に至ってしまった職員自身も、法的責任を問われたりや懲戒処分を受けたりするなど、職業生活や人生で非常にネガティブな結果を引き受ける可能性が高いでしょう。

虐待を防ぐには、まずは「チームで支援する」ことの重要性を再確認し、組織としての理念をもち、職員が一人で悩みやストレスを抱え込まない体制を構築・維持することが先決です。職員のメンタルヘルスを定期的に確認しながら、利用者も支援者も安全に過ごせる環境づくりを進めていきましょう。

【参考】

令和5年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)について公表します|厚生労働省

「社会福祉法人かながわ共同会愛名やまゆり園虐待事案に関する第三者委員会 中間報告書」

第三者委員会からの中間報告を受けて|社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き 令和6年7月」(厚生労働省)