2025/07/09

【デフリンピック】デフオリエンテーリングとは?地図を片手に山野を走り抜ける!

本ページはプロモーションが含まれています

2025年11月に開催される「東京2025デフオリンピック」では、地図を読みながら公園や市街地、山野を走り抜けるオリエンテーリング競技が開催されます。聴覚障害のあるアスリートのオリエンテーリングは「デフオリエンテーリング」と呼ばれ、視覚による情報保障がある点が特徴。オリエンテーリングの基本ルールや種目、注目の日本人選手を紹介します。

もくじ

オリエンテーリングとは?基本ルールと地図・コンパス

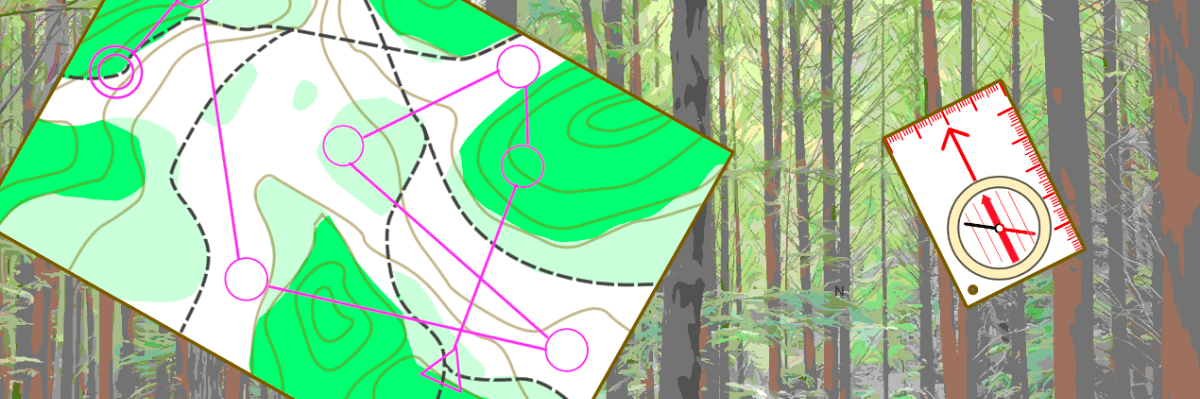

オリエンテーリングは、競技用の地図を読みながら指定された地点を回って走る野外スポーツ。日本ではレクリエーションとして楽しまれることも多いスポーツですが、地域大会や全国大会、世界大会なども開催されているハードな競技です。

まずはオリエンテーリングの基本ルールや競技に必須の道具などをご紹介します。

オリエンテーリング競技の特徴・基本ルール

オリエンテーリングは、競技用の地図を読みながら野外の指定された地点を通過しながら走破タイムを競うスポーツです。

基本ルールは

- 短時間で指定地点(コントロール)を全て回る

- 指定地点では通過したことを証明するためための記録作業を行う

- ルートは競技用の地図を読みながら選手自身が決定する

という比較的シンプルなもの。指定地点を回る順番が決められている場合は「ポイント競技」、順番が決められていない場合は「フリー競技」と呼ばれます。

オリエンテーリングの最大の特徴は、整地された場所を走るよりも山野などの足元が不安定な場所を走ることが基本であり、地図を読んで最適なルートを判断するという頭脳プレーと、短時間で走破するという体力・走力が求められることです。

オリエンテーリングで使われる主な道具は、地図とコンパス、指定地点を通過したことを記録するためのチェックカードの3つとなっています。

【オリエンテーリングで使われる主な道具】

| 地図 (O-MAP、オーマップ) |

競技専用に作成された地図

縮尺は種目によって異なる 通常の地図よりも細かく地形や特徴が記載されている |

| コンパス | 競技用の精密なコンパス

高磁力の方位磁石とオイルによる制動で正確な方位の確認ができる |

| チェックカード | コントロールに置かれたユニットに差し込み、ユニット番号と時刻を記録する

従来は紙製だったが、近年は電子式チェックカードを使うことが多い |

「オリエンテーリング」という言葉自体は、「方位を見定める」などの意味である「orient」に由来します。競技としてのオリエンテーリングは、英語では「Orienteering」、ドイツ語では「Orientierungslauf」(方向を定める+走る)。日本では、ドイツ語をもとに「OL」と略記することもあります。

ウォークラリーとオリエンテーリングの違い

「指定された地点を順番に回る」というルールで行われるレクリエーションに、「ウォークラリー」を思い浮かべる人もいるでしょう。オリエンテーリングとウォークラリーは一見似ているように感じられますが、その目的やルールにはいくつかの違いがあります。

まず、ウォークラリーは歩いて移動することが基本の野外プログラムです。途中にあるチェックポイントで課題に取り組み、その課題をクリアしたり一定時間課題に取り組んだりすることで、次のチェックポイントに向かって移動できます。

ウォークラリーの目的は、チーム内の交流や地域の歴史・魅力を発見することに置く場合が基本であり、スポーツとしての競技とは性格が異なります。

一方で、オリエンテーリングでは「短時間で走破する」ことが第一の目的です。そのため、「なるべく速く走り続ける」ことが求められます。途中のチェックポイントでは通過証明を取ることだけが求められ、課題に取り組む必要はありません。

日本ではレクリエーションとしてもオリエンテーリングを楽しめます。しかし、本来は全国大会や世界大会なども開催されるスポーツ競技の1つなのです。

デフリンピックにおけるデフオリエンテーリングの特徴

聴覚障害のある選手が出場するオリエンテーリングは、「デフオリエンテーリング」と呼ばれます。基本ルールは、聞こえる人が参加する国際大会のルールに準じたルールです。

選手が1人ずつ時間差でスタートする場合、スタート前に選手の名前が呼ばれるが、聴覚障害があるとこの呼び出しが聞こえません。そのため、デフオリエンテーリングでは大きな時計(電光掲示板)や旗を使って合図を送ります。

指定地点を通過する際も、通常は記録されたことが音と光の両方で分かるようになっています。

デフリンピックでの種目例とデフオリエンテーリング実施会場

デフリンピックにおけるデフオリエンテーリング競技の種目は、大きく分けてスプリント・ミドル・ロング・リレーの4種類です。それぞれの優勝設定時間は下表のようになっています。

【デフオリエンテーリングの種目例】

| 種目名 | 特徴 | 優勝設定時間※ |

| スプリント |

|

12分〜15分 |

| スプリントリレー |

|

各走区で最も速い者のタイムが12~15 分 |

| ミドル |

|

30分〜35分 |

| ロング |

|

88分〜92分 |

| リレー |

|

チーム合計で135分 |

※ 出典:公益社団法人 日本オリエンテーリング協会「日本オリエンテーリング競技規則および関連規則類の運用に関するガイドライン」(pp.14-15)

ほかにも、2022年ブラジル大会では、男女混合リレーとして「スーパースプリントリレー」も実施されました。

2025年のデフリンピックにおけるオリエンテーリング競技会場は、日比谷公園と伊豆大島を予定しています。

オリエンテーリングの歴史と日本選手の活躍

オリエンテーリング競技の発祥は、19世紀の北欧、スウェーデンと言われています。

日本への導入は1966年。その後、レクリエーションとして定着し、子どもたちや初心者も参加しやすい大会やプログラムが多く開催されてきました。

スポーツ競技としてのオリエンテーリングでは、近年の競技大会で多くの日本代表選手が優勝しています。例えば、聴覚障害の有無にかかわらずアジアの選手が集う「第7回アジアオリエンテーリング選手権」(2024年12月、タイ)では、「リレー競技」で男子がクラス優勝。同大会の「フォレスト ミドル競技」「スプリント競技」では、男子がクラス優勝、女子がクラス準優勝となりました。

聴覚障害のあるアスリートの中にも、全国大会である「全日本オリエンテーリング選手権」でクラス優勝を果たした選手や、世界大会である「世界デフオリエンテーリング選手権」に日本代表として出場した選手がいます。

デフオリエンテーリングの日本人選手とデフリンピック選考会予定

日本で活躍しているデフオリエンテーリング選手で、国内大会での好成績や国際大会出場の実績がある選手には、次のような選手がいます。

【デフオリエンテーリングの選手例】※

| 名前 | 性別 | 実績 |

| 野中好夫 選手 | 男子 |

|

| 辻悠佳 選手 | 女子 |

|

| 堤大揮 選手 | 男子 |

|

| 木村修 選手 | 男子 |

|

| 尾田継之 選手 | 男子 |

|

※出典:公益社団法人 日本オリエンテーリング協会正会員・日本デフオリエンテーリング協会「メンバー」

選考会の最新情報・詳細は、日本デフオリエンテーリング協会の公式サイトでご確認ください。

【参考】

東京2025デフリンピック 大会情報サイト

DEFLYMPICS 公式サイト

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 公式サイト