2025/07/16

障害者雇用で生成AI活用、新しい職域の創出に取り組む綜合キャリアトラスト

本ページはプロモーションが含まれています

障害者雇用の法定雇用率が引き上げられたことを背景に、障害のある社員が遂行できる業務・職域の創出に悩む企業が多く見られます。その中で今注目されている分野の1つが、最新技術である生成AIを活用した業務。綜合キャリアトラストが進める生成AI活用の職域開発と人材育成、生成AIをビジネスで活用する際の方針について取材しました。

撮影:編集部

もくじ

綜合キャリアトラスト、生成AI活用業務・職域創出へ

近年発展が目覚ましい生成AIについて、その関連市場規模は2023年時点で1,188億円、2030年には1兆7,774億円に達すると見込まれています。※

こうした中で、株式会社綜合キャリアトラスト(東京都港区、以下、綜合キャリアトラスト)は、4月に開設した池袋事業所において生成AI活用による業務効率化を前提とする障害者雇用を開始。6月11日には障害のある求職者を対象に見学会・体験会を開催し、3名の参加者が生成AIを活用した資料作成などを体験しました。

綜合キャリアトラストは、人材派遣事業やBPO事業などを展開するキャムコムグループの特例子会社です。上野や長野など全国に事業所を構え、就労移行支援・就労定着支援事業のSAKURA事業、顧客企業の障害者雇用を支援するトラスト事業、グループ会社や外部から業務を請け負うCVT事業などを展開しています。

今回、生成AIを活用した職域の開発を進めているのは、CVT事業部。CVTとは「Create Value Team」の略で、障害のある社員がチームとして価値を生み出していくことを意味します。

CVT事業部は、これまでデータ入力や書類データ化・ファイリング、梱包・封入・発送などを中心に担ってきました。今回開設した池袋事業所では、グループが蓄積してきた人材育成のノウハウを活かしながら、生成AIを活用した資料作成などを新たに手がけます。ゆくゆくは、AIアプリ開発エンジニアとしての業務にも取り組んでいく予定です。

現在、池袋事業所で働く障害のある社員は、5月に上野事業所から異動してきた社員Aさんと新たに入社した社員Bさん。グループ会社開発の研修プログラム「キャリアファンド」で約260の動画研修を受け、kintoneで利用できるノーコードアプリと生成AI活用スキルを磨いています。

同研修は未経験から始められるプログラム。障害のある社員にとってわかりにくい部分については、説明を追加するなどの工夫もあるとのことです。

※参考:(令和7年6月6日)生成AIに関する実態調査報告書ver.1.0について|公正取引委員会

生成AI活用を障害者雇用の職域で行う意義

綜合キャリアトラストで働く障害のある社員Aさん(左)とBさん(右)、撮影:編集部

綜合キャリアトラストで働く障害のある社員Aさん(左)とBさん(右)、撮影:編集部

従来の障害者雇用における業務として思い浮かぶのは、製造現場での作業、清掃、書類の仕分けや電子化、データ入力、印刷、社内便といった業務です。ITスキルが高い人は、Webサイトの更新やデータチェックなどを担うケースもありました。

他方、2022年頃からIT分野での技術発展、特に生成AIの活用が日々紹介されています。ChatGPTやClaude、Perplexity、Stable Diffusion、Midjourneyといった名前を聞いたことがある人も多いでしょう。

ビジネスでは、こうした生成AIサービスを業務に取り入れ、業務効率化を図ろうとする動きがあります。ITの新しい技術やシステムをどのように活用するかは、そうした活用ができる人材の育成とあわせて注目が集まる分野です。

こうした流れの中、障害者雇用や就労支援でも、生成AIの活用を見据えた取り組みが見られるようになりました。特に、就職を目指す障害者のトレーニング・支援を行う就労移行支援事業所では、生成AI活用スキルの習得・向上を目指すプログラムを導入するところが出てきています。ただ、一般企業ではほとんど例がありません。

綜合キャリアトラストは、生成AI活用を見据えた職域創出を行うことで「障害のある方々がIT分野にも活躍の場を広げる機会の創出や、日本におけるDX人材の育成に寄与」したいとしています。

池袋事業所で働く社員Aさんは、もともと上野事業所で業務リーダーを務めてきた実績の持ち主です。今年5月に池袋事業所へ異動してきました。生成AIを使った業務とともに、仕事上の疑問も生成AIに相談し、提案を受けることがあるといいます。「生成AIは、同僚のような存在」と話してくれました。

もう1人のBさんは、5月に入社し、池袋事業所で働き始めました。プライベートでも生成AIを使ってきた経験があります。「業務で生成AIを使えることは、友達と一緒に入社した感覚」と語り、業務や学習の効率化につなげています。難しい概念について必要な学習時間を生成AIに質問したときは、しっかり理解するには数百時間が必要であるとの回答があったとのこと。「まずは先に進めるほうがいいのかなと検討しています」と笑いました。

池袋事業所では、生成AIが職域開発だけでなく、「気軽に相談できる相手」として本人の苦手な部分を補い、得意な部分を活かしやすくなるのではないかという期待も持っています。業務リーダーとして障害のある社員を支援する進藤敦さんは、「生成AIを使うと、いろいろなアイデアが生み出されてきます。そうした相乗効果を楽しみにしています」と語りました。

綜合キャリアトラスト池袋事業所での能力開発・人材育成

社員AさんとBさんは、生成AIを活用した業務範囲の拡大に向けて研修を受けるとともに、事業所の清掃や社内便の取りまとめ・発送を交替で担い、掲示物作成やオフィスの環境整備も行っています。社内便に関しては、CVT事業部と同じビルに入っている他の事業部の書類を取りまとめ、本社へ発送。今後入社してくる後輩社員のために、生成AI活用の実践演習としてマニュアル作成も進めてきました。

池袋事業所で中心的に進める業務は、生成AIを活用した営業事務です。まずはグループ企業から提案資料の作成業務を受注。提案先企業の特徴や課題を踏まえた効果的な資料を作成するため、業務遂行の体制づくりと品質向上を目指します。

また、生成AIを用いたショート動画作成とSNSへの投稿、生成AIを活用したノーコードアプリ開発なども構想中です。ノーコードアプリの開発はkintoneをベースに進めます。社員のスキルが高まれば、プロンプトエンジニアリングも視野に入れたいとのことでした。

同社へは、まず有期契約社員での入社となります。その後、能力・実績に応じて業務リーダーとなり、契約期間が通算5年を超えた場合は無期転換社員へ。上野事業所では、実際に無期転換となった社員が活躍しています。

働きやすさ・働き続けるための工夫

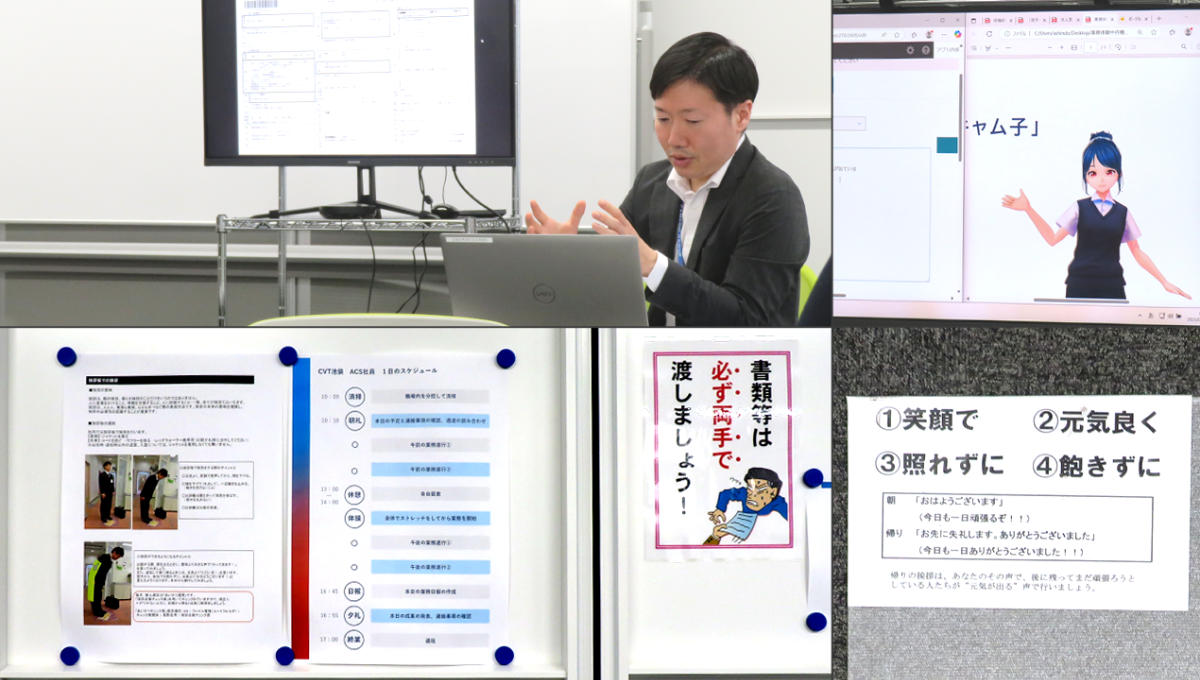

綜合キャリアトラストの進藤さん(左上)とバーチャル社員「キャム子」さん(右上)、

綜合キャリアトラストの進藤さん(左上)とバーチャル社員「キャム子」さん(右上)、

執務室における様々な工夫(左下、右下)

撮影:編集部

池袋事業所で業務リーダーを務める進藤さんは、もともとSAKURA事業部で働く就労移行支援の支援員です。今回の事業所開設にあたり、3月からCVT事業部へ異動し、AさんやBさんのように生成AI活用の動画研修を受けてきました。

業務中に進藤さんが行っている支援は、社員からの質問に答えたり、業務の進め方や改善点を指導したりすること。業務受注の際に、現在のメンバーで遂行可能な業務内容やスケジュールであるかどうかを検討し、受注後は業務の割り当てを行います。業務効率化、社員育成の体制づくりなどは、AさんやBさんと一緒に進めてきました。進藤さんは、事業所の働きやすさを支える存在です。

事業所の環境整備でも、障害のある社員が働き続けられる様々な工夫が見られます。

執務室の出入口には挨拶を奨励する貼り紙と床に設置された呼びかけ、デスクにはBGMが流れるスピーカーがあります。1日のスケジュールには「ストレッチ」の時間があり、「仕事を家に持ち帰らない」というルールも大切にされてきました。

挨拶やストレッチ、仕事を持ち帰らないというルールは、仕事のON/OFFの切り替えには欠かせないものです。仕事を続けるにあたってAさんが大切にしているポイントでもあります。Bさんにとっては、家に仕事を持ち帰らないことが「明日は何をしようかな」というワクワク感につながっているようでした。

BGMを流す理由は、「完全無音もちょっと緊張してしまう」(進藤さん)から。業務中は滝の音や鳥の声などの環境音、休憩中は音楽を流すなど、音にもメリハリをつけています。

他方、AさんやBさん自身にも、安定して働き続けるための工夫があります。Aさんが大切にしている意識の切り替えもその1つです。Bさんは、睡眠時間にも気を使っていると教えてくれました。

睡眠時間の確保と安定したリズムは、就労支援でもとても重視されています。Bさんの場合、入社前は朝4時に寝て昼2時頃に起きる夜型生活。就労移行支援事業所に通う中で、生活リズムを改善し、今は朝7時半に起きて夜11時頃に寝る朝型生活になりました。

夜型から朝型への変化についてBさんに尋ねたところ、「夜型のときは、常にだるい感じだったんですけど、朝ちゃんと起きるようにしてからは意欲的になって、クリエイティブなことも積極的にやれるようになった」とのこと。Bさんにとって、8時間から8時間半の睡眠時間がベストだそうです。

生成AI活用のリスクと対応策

仕事における生成AIの活用は、AさんやBさんにとって安心感や楽しさにつながっている様子が取材から見えてきました。

ただ、生成AIには依然として解決されていない問題が残っています。ハルシネーション問題や、生成AI開発段階での様々な著作物の無断学習問題です。

ハルシネーションについては、生成AIが出力した情報や文章の要約が必ずしも正しいわけではないことが指摘されています。生成された画像や動画についても、その品質がビジネスでの利用に耐え得るものかどうか、保証はありません。生成AIを業務に導入した企業からは、従来よりもチェック作業が増加したという声が聞かれます。

無断学習については、著作者の許可なく学習された画像・テキスト・音声・動画・音楽・3Dモデルなど、指摘される分野が数多くあります。直近では、米国でディズニーとユニバーサルが画像生成AIのMidjourneyを著作権侵害で提訴しました。現在の大手生成AI企業や生成AI用学習データセットを作成する企業が、Webサイト側の学習拒否の意向を無視してWebスクレイピングを続け、データを集めているなどの問題も指摘されています。

また、日本新聞協会も2023年から懸念を表明。2024年7月には「生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明」、2025年6月には「生成AIにおける報道コンテンツの保護に関する声明」を発表しました。日本俳優連合、日本芸能マネージメント事業者協会、日本声優事業社協議会からも、2024年11月に共同声明が発表されるなど、ビジネスにおいて決して楽観視できない状況が続いています。

今回取材した綜合キャリアトラスト池袋事業所では、生成AI活用の研修動画の中で、倫理やリテラシーについて学びます。AIに限らず、基礎的な情報リテラシー・機密情報・個人情報の扱いについても、入社直後に全社共通の研修を受けるとのことです。

代表取締役の伊藤努さんは、ビジネスでの生成AI活用について、次のように語りました。

「ビジネスでの生成AI活用については、そのリスクに対して認識したうえで、慎重に対応していきます。我々は、まずリスクが少ない業務から始め、徐々にできることを増やしていくことを考えています。そのため、現在は、グループ企業からの業務を引き受けることからはじめて、社内業務の効率化に貢献することを目指しています」(代表取締役・伊藤努さん)

池袋事業所CVT事業部、社員募集中

綜合キャリアトラストの進藤さん(左)と伊藤さん(右)、撮影:編集部

綜合キャリアトラストの進藤さん(左)と伊藤さん(右)、撮影:編集部

生成AIをビジネスで活用するには、まだ手探りの部分も多く、倫理的問題も含めたリスクマネジメントとチェック体制の整備が不可欠です。

一方で、「クリーンな生成AI」も少しずつ登場してきました。声優と協力して開発する株式会社CoeFrontのAI音声技術や、非営利研究団体EleutherAI、トロント大学など多数の組織からなる共同研究チームによるテキストデータセット「Common Pile v0.1」とそれを使った言語モデル「Comma v0.1」です。

今後安心して使える生成AIが普及すれば、社員Bさんの言うように「友達と一緒に入社した感覚」で安心して働ける職場づくりにもつながります。細かいところに気づく特性をもつ人なら、AIによる生成物の品質管理で活躍できる可能性があるでしょう。障害者雇用ならではの生成AI活用にどのような形があり得るのか、期待が高まります。

綜合キャリアトラストCVT事業部池袋事業所は、未経験からAIアプリ開発エンジニアを目指せる事業所。今後、2カ月ごとに社員を募集し、実習を通じて自社の風土や業務と相性の良い人材を採用していきたいとしています。

【取材協力】

株式会社綜合キャリアトラスト